日本史通史のやり方や勉強法を、予備校講師経験者が分かりやすく説明します。知識ゼロの歴史嫌いが、通史10時間の勉強で、共通テスト(センター試験)で6割の得点率を達成した方法です。

・

骨格から覚えてゆけば日本史はカンタン!

日本史の勉強は、骨格から細部へと流してゆけば、かんたんです。幹、枝、葉のようなイメージを持ってみてください。

高校生となったあなたは、ひとりで遠くまで旅行に出かけることもできます。しかし、いきなりそうなったわけではありません。

幼い頃は、まず重い玄関を開けるところから始め、近所、買い物、初めての電車と段階を踏んできたはずです。

学ぶとはすべて、骨格から細部へと流してゆく仕組みです。

家を建てるなら、コンクリートの基礎、柱、壁、窓ガラス、内装といった順番に建てていきます。あなたの机の周りのいろいろな飾り物は、最後に付け加えたはずです。

日本史の勉強も同じです。定期テストや模試の前にみなさんがよくやっていることは……。家に例えれば、飾り物を置いて、コンクリートを流し込み、壁を立ててのように、めちゃくちゃな順番でものごとを進め、知識が大崩壊してしまいます!

重要なことを言います。家づくりでは、コンクリートの基礎は極めて強固に、柱も強固に、壁は必要な強度で、ガラスは壊れやすくてもよい……のように、骨格は強く、細部は弱く作るのがポイントです。

日本史も同じです。

- 各世紀の概要や通史300項目 …暗記し人に説明できるくらい強固に学習

- 通史300項目のできごとの説明 …記述式で書けるくらいしっかりと学習

- 300項目の周辺のできごとや文化史 …選択肢が何とか選べる程度に弱めに学習

幹=他人に説明できるレベルで暗記、枝=記述式に対応できるレベル、葉=何とか記号で選べる程度、のようにメリハリをつけるのが、勉強のコツです。

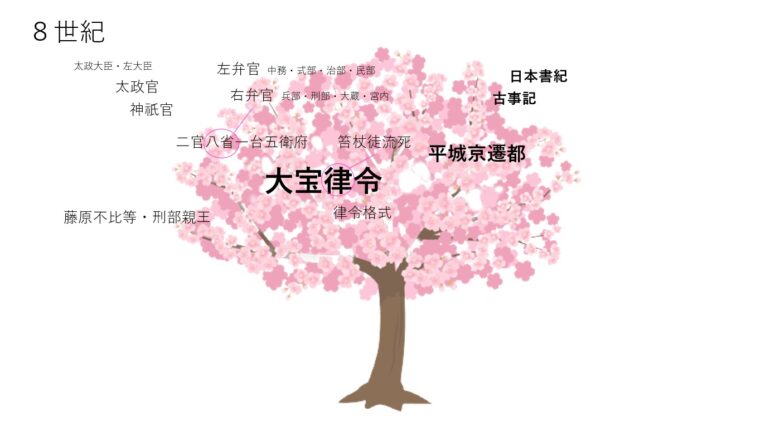

各世紀の概要をチラッと見てみましょう。

まず押さえたい日本史の流れ

- 日本史通史1~5世紀「日本、中国の後(5)光を借りる?」5事件

- 日本史通史6世紀「インドから、遠路(6)仏教がやって来た!」5事件

- 日本史通史7世紀「厩戸皇子、十七(7)のルールを作る」12事件

- 日本史通史8世紀「奈良遷都、いまは(8)何もない場所?」18事件

- 日本史通史9世紀「山深い場所に、新しく(9)仏教が誕生」9事件

- 日本史通史10世紀「副総理・菅原道真、遠(10)く太宰府へ左遷」11事件

- 日本史通史11世紀「藤原氏が日本の中心に。伊藤(110)も佐藤も子孫?」9事件

- 日本史通史12世紀「平氏壇ノ浦に沈み、ついに(12)源氏の鎌倉幕府へ」8事件

- 日本史通史13世紀「攻め込む元、参戦の意味(13)なく貧しくなる武士」16事件

- 日本史通史14世紀「弱い室町幕府、いよ(14)いよやまない戦乱」14事件

- 日本史通史15世紀「昨日も一揆、今日も行こう(15)一揆」10事件

- 日本史通史16世紀「で、いわゆる(16)安土桃山時代の桃山ってどこ?」17事件

- 日本史通史17世紀「江戸時代、士農工商はいな(17)かった?」22事件

- 日本史通史18世紀「浅間山大噴火で、田沼意次いや(18)おうなく失脚?」15事件

- 日本史通史19世紀「井伊直弼白昼に落命!一気(19)に江戸幕府終焉へ」73事件

- 日本史通史20世紀「戦争の犠牲を経て、二十(20)世紀の現代へ」68事件

まずは、上の流れをノートにイラスト入りでまとめたり、記憶に自信がある方は暗記してしまうと、土台(木の幹)が徐々にでき、自信もついてきます。

【シンプル日本史年表】流れが分かるベスト300では、300のできごとを整理してあります。興味があれば、ちょっとのぞいておいてください。

1週間日本史通史学習で、日本史がほぼ0点→61点!

日本史の通史の勉強はどのくらい効果があるのでしょうか?

講師をしていた予備校で、効果を測定したことがあります。

- ①小中学校で、歴史が大きらいで、ほとんど覚えていない人をピックアップ。小中学校は大の歴史嫌いで、徳川家康、織田信長すら興味なし。高校の定期試験は、太字を中心に30個だけ前夜に丸暗記し、赤点ギリギリでクリア。

- ②【シンプル日本史年表】流れが分かるベスト300で学習。約10時間かけ、6~18世紀(142項目)をクリア。ただし最後の数世紀は、やっつけ仕事。

- ③センター試験(現在の共通テスト)を解く。平均66点の回だったが、わずか10時間で61点を獲得! 通常なら、到達まで数百時間はかかる点数。

学校では幹、枝、葉の通史学習を教えていた?

中学や高校でも幹、枝、葉の通史学習を教えれば、日本史ぎらいはできないのに!

はい、おっしゃる通りです。でも、実は国は幹、枝、葉の通史学習をするように、カリキュラムを組んでいます。

小学校で幹、中学校で枝、高校で葉を教えるように、教科書を書かせているのです。

しかし、歴史が嫌いな場合、小学校では聞き流し、中学校では定期試験前と受験前に無理やり詰め込み、高校では授業を聞いていない、となりがちで効果が出せていません。

日本史の勉強法を幹、枝、葉の通史学習に変えればよいのですが、その前に「歴史ぎらい」を少し修正しておく必要があります。

歴史ぎらいはなぜ??

自分は、歴史が大きらいなのですが、なぜきらいなんでしょうか?

はい。人にもよりますが、歴史は嫌いだが、公民(公共、政治経済)や地理は嫌いではないという方も多いと思います。

- 歴史 …人物や人の心にスポットを当てる(人心・懐古的)。

- 公民 …目に見えない仕組みにスポットを当てる(抽象・現代的)。

- 地理 …具体的な地形にスポットを当てる(具体・現代的)。

テレビのニュースはたまに見るが、歴史ドラマは絶対に見ないという方は、「抽象・現代的」という要素が好き。勉強が得意な男子に、意外に多いタイプです。

テレビの旅番組はたまに見るが、歴史ドラマは絶対に見ないという方は、「具体・現代的」という要素が好きな人です。

自分は、旅番組はよく見るので、具体・現代はだったんですね。どうやったら、歴史に興味を持てますか?

はい。答えは簡単で、歴史が嫌いなら、現代的な側面からアプローチするように心がければ良いです。

例えば「奈良時代は藤原氏が大きな権力を持っていた」と言われても、人心・懐古的な要素に興味がない人は、だから何?となってしまいます。そのとき、なるべく具体的・現代的に、例えば地理要素に注目します。

平城京は、現在では遺構はあまり残っていませんが、平坦な広い土地に首都が作られました。いまの東京と同じです。

平城京の片隅には、都を見下ろす興福寺という寺があります。最高権力者の天皇を見下ろすというのは、社長を差し置き、部下がふかふかの椅子に座るのと同じ。

高校でいえば、20代の担任が寿司を注文し、校長にはマックのハンバーガー🍔を与えるようなものですね!

はい、その通りです。都を見下ろす位置に興福寺を建てたのは、実は藤原氏。このことから、藤原氏の権力が想像されるのです。

なお、現在の名字ランキングで上位の、佐藤さん、伊藤さん、加藤さんはすべて藤原氏の子孫です。この辺を調べてゆくと、人心・懐古的な日本史に興味がなくても、学ぶことができます。

そう言えば高校の社会の先生が、日本史も政経も地理も、最後には1つに合体するから、苦手科目はない方が面白いよ!と言っていました。

通史学習の方法1 日本史の全体像をつかむ(根)

まず押さえたい日本史の流れ

- 日本史通史1~5世紀「日本、中国の後(5)光を借りる?」5事件

- 日本史通史6世紀「インドから、遠路(6)仏教がやって来た!」5事件

- 日本史通史7世紀「厩戸皇子、十七(7)のルールを作る」12事件

- 日本史通史8世紀「奈良遷都、いまは(8)何もない場所?」18事件

- 日本史通史9世紀「山深い場所に、新しく(9)仏教が誕生」9事件

- 日本史通史10世紀「副総理・菅原道真、遠(10)く太宰府へ左遷」11事件

- 日本史通史11世紀「藤原氏が日本の中心に。伊藤(110)も佐藤も子孫?」9事件

- 日本史通史12世紀「平氏壇ノ浦に沈み、ついに(12)源氏の鎌倉幕府へ」8事件

- 日本史通史13世紀「攻め込む元、参戦の意味(13)なく貧しくなる武士」16事件

- 日本史通史14世紀「弱い室町幕府、いよ(14)いよやまない戦乱」14事件

- 日本史通史15世紀「昨日も一揆、今日も行こう(15)一揆」10事件

- 日本史通史16世紀「で、いわゆる(16)安土桃山時代の桃山ってどこ?」17事件

- 日本史通史17世紀「江戸時代、士農工商はいな(17)かった?」22事件

- 日本史通史18世紀「浅間山大噴火で、田沼意次いや(18)おうなく失脚?」15事件

- 日本史通史19世紀「井伊直弼白昼に落命!一気(19)に江戸幕府終焉へ」73事件

- 日本史通史20世紀「戦争の犠牲を経て、二十(20)世紀の現代へ」68事件

まず日本史全体の流れをつかみます。幹・枝・葉でいえば、幹、それも根っこに近い部分です。

家づくりでは、コンクリートの基礎は強固に作るように、骨格は強く、細部は弱く作るのがポイントです。日本史も同じで、日本史全体の流れは、暗記し人に説明できるくらい強固に学習します。

ポイント 幹=説明できるレベルで暗記、枝=記述式に対応できるレベル、葉=何とか記号で選べる程度、のようにメリハリをつけるのが、勉強のコツです。

上の表は、できれば暗記しますが、まずは、ノートにイラストなどをつけながら、まとめてみます。

- 7世紀「厩戸皇子、十七(7)のルールを作る」とありますが、何と(710年)立派な平城京のごろ合わせのイメージが強いなら、7世紀は「何と(7)立派な平城京!」のように、自分流に変えても構いません。勉強が得意な人ほど、うのみにせず変形というワザを使っています。

- 6世紀「インドから、遠路(6)仏教がやって来た!」とありますが、「インロ(6)から、仏教がやって来た!」としても構いません。自分だけが分かればよいのです。

日本史全体の流れをつかむときには、ビジュアル資料をパラパラめくりながらがおすすめです。図書館なら歴史まんがをつまみ食いしますし、自宅なら日本史資料集を眺めてください。

なお、歴史まんがは小学館のものが、大学受験の基礎づくりにはおすすめです。少年・少女とタイトルにつきますが実は最もハイレベルで、高校の図書室での採用もよく見られます。

通史学習の方法2 世紀ごとに300の事件をつかむ(幹)

| 日本史通史ベスト300 8世紀 |

|---|

| 701 大宝律令制定 |

| 708 和同開珎鋳造(日本最古の貨幣は「富本銭」に変更) |

| 710 平城京遷都 |

| 712 『古事記』成立 |

| 718 養老律令制定 |

| 720 『日本書紀』成立 |

| 723 三世一身法制定 |

| 729 長屋王の変 |

| 740 藤原広嗣の乱 |

| 741 国分寺建立の詔 |

| 743 墾田永年私財法制定 |

| 743 盧舎那仏造立の詔 |

| 752 東大寺大仏開眼供養 |

| 757 橘奈良麻呂の乱 |

| 764 藤原仲麻呂(=恵美押勝)の乱 |

| 766 道鏡,法王就任 |

| 792 健児の制 |

| 794 平安京遷都 |

つぎに世紀ごとに、重要な事件をつかみます。

木の枝にあたる重要な部分ですので、しっかり調べ、説明できるレベルで、暗記に近い段階までもってゆきます。

ポイント 幹=説明できるレベルで暗記、枝=記述式に対応できるレベル、葉=何とか記号で選べる程度、のようにメリハリをつけるのが、勉強のコツです。

『石川晶康 日本史B講義の実況中継』のように、基本説明が充実した参考書を併用し、1つ1つのできごとを、ノートに自分の言葉で書くのがおすすめです。

例えば8世紀の重要事件の1つ目、大宝律令について、『石川晶康 日本史B講義の実況中継(1)』では、次のことが分かります。

- 大宝律令「8世紀に入ってすぐにできた基本的な法律。天皇を中心とする、中央集権的な体制のもととなる」と説明(p146~p147)。

自分の言葉で、例えば「8世紀の重要事件のトップバッターとなる法律。民主主義のいまとは違い、天皇がえらい仕組みだった」とノートに書きます。

丸写しではなく、自分の言葉に直すことが、記憶するうえで重要なんですよ! マンガでも読んだセリフを全部覚えてはいないけど、自分で何か考えたところは覚えていますよね?

ただし、調べて書く制限時間は、1事件あたり3分以内としてください。300の事件がありますので、3分でも900分つまり15時間かかります(1日2時間で1週間)。

制限時間内で調べ、何周もする方が効果的です。「自分は記憶力が弱いから、背景などを、しっかり調べておこう」と考えると、それは部分学習(葉の学習方法)となり、通史学習の意味が皆無となってしまいます!

仕上げとして、【シンプル日本史年表】流れが分かるベスト300にある穴埋め問題に挑戦し、3回目の欄(1つの事件をヒントに4つ思い出す)が埋まる状態にします。

| 1回目 | 2回目 | 3回目 |

|---|---|---|

| 701 大宝律令制定 | 701 大宝律令制定 | |

| 708 和同開珎鋳造 | ① | |

| 710 平城京遷都 | ② | |

| 712 『古事記』成立 | ③ | |

| 718 養老律令制定 | ④ | |

| 720 『日本書紀』成立 | 720 『日本書紀』成立 | |

| 723 三世一身法制定 | ||

| 729 長屋王の変 | ||

| 740 藤原広嗣の乱 | ||

| 741 国分寺建立の詔 | ||

| 743 墾田永年私財法制定 | 743 墾田永年私財法制定 | |

| 743 盧舎那仏造立の詔 | ||

| 752 東大寺大仏開眼供養 | ||

| 757 橘奈良麻呂の乱 | ||

| 764 藤原仲麻呂(=恵美押勝)の乱 | ||

| 766 道鏡,法王就任 | 766 道鏡,法王就任 | |

| 792 健児の制 | ||

| 794 平安京遷都 |

所要時間を明確にしておこう

例えば8世紀の場合、18の重要事件があります。調べるてノートに書く時間は、3分×18=54分。穴埋めを暗記する時間を20分とすると、合計74分が目安です。

つい興味がわいて、3時間くらいかけてしまうのもたまには良いですが、基本的には時間を守り、何度も穴埋めをくり返す方法がおすすめです。

ある生徒の穴埋め1巡目の記録。ここまでで10分かかりましたので、仕上げにもう10分使います。この生徒のように、大まかな答えでも〇(正解)にし、スピードを優先してください。

| 1回目 | 2回目 | 3回目 |

|---|---|---|

| 701 大宝律令制定 | ○ 大宝律令制定 | 701 大宝律令制定 |

| ○ 和同開珎 | 708 和同開珎鋳造 | ○和同開珎 |

| 710 平城京遷都 | ○平城京遷都 | ○710 平城京遷都 |

| ○古事記 | 712 『古事記』成立 | ○古事記編纂→成立 |

| 718 養老律令制定 | × 三世一身の法 | ○養老律令制定 |

| ○日本書紀 | 720 『日本書紀』成立 | 720 『日本書紀』成立 |

| 723 三世一身法制定 | × | ○三世一身法制定 |

| ○長屋王の変 | 729 長屋王の変 | ○長屋王の変 |

| 740 藤原広嗣の乱 | ○藤原広つぐの乱 | ○藤原広嗣の乱 |

| ○国分寺建立のみことのり | 741 国分寺建立の詔 | ○国分寺建立の詔 |

| 743 墾田永年私財法制定 | ○墾田永年私財法 | 743 墾田永年私財法制定 |

| × | 743 盧舎那仏造立の詔 | ○ルシャナ仏 → 盧遮那仏 |

| 752 東大寺大仏開眼供養 | ○大仏開眼 | ○東大寺大仏開眼の儀 → 開眼供養 |

| × | 757 橘奈良麻呂の乱 | ×橘??の乱 → 奈良麻呂 |

| 764 藤原仲麻呂(=恵美押勝)の乱 | ×藤原??の乱 | ×藤原??(??吉勝)の乱 → 仲麻呂(=恵美押勝) |

| ○道鏡 | 766 道鏡,法王就任 | 766 道鏡,法王就任 |

| 792 健児の制 | ○健児の制 | ○健児の制 |

| ○794 平安京遷都 | 794 平安京遷都 | ○794 平安京遷都 |

ある日本史未履修者が、この方法での学習を、6~18世紀まで終わらせた上でセンター試験を解いたところ、平均点まで5点に迫った実績があります。かけた時間は、10時間程度でした。通常の学習法なら、数百時間かかるはずです。

通史学習の方法3 300の事件の枝葉をつかむ

最後に、300の事件について、関連するできごと・文化など、細かい知識をつけ加えます。

すでに脳内に、木の幹や太い枝ができてきます。このあと細い枝や葉をつけるのは、想像よりかんたんです。人の記憶は、樹形図の形が最も効率がよいのです。

この段階では、細かい知識も必要ですが、受験に必要かそうでないかの区別が重要。そのため、スタディサプリの日本史講座が、おすすめです。

動画で学ぶ(無料体験)

コメント