「Q 1600字の小論文の例文や段落構成の仕方を教えてください」の質問に、高校で小論文を教えている講師(予備校講師経験者)が、例文や構成、書き出し、テンプレートをわかりやすく解説をします。

Q 1600字の小論文の例文や段落構成の仕方を教えてください

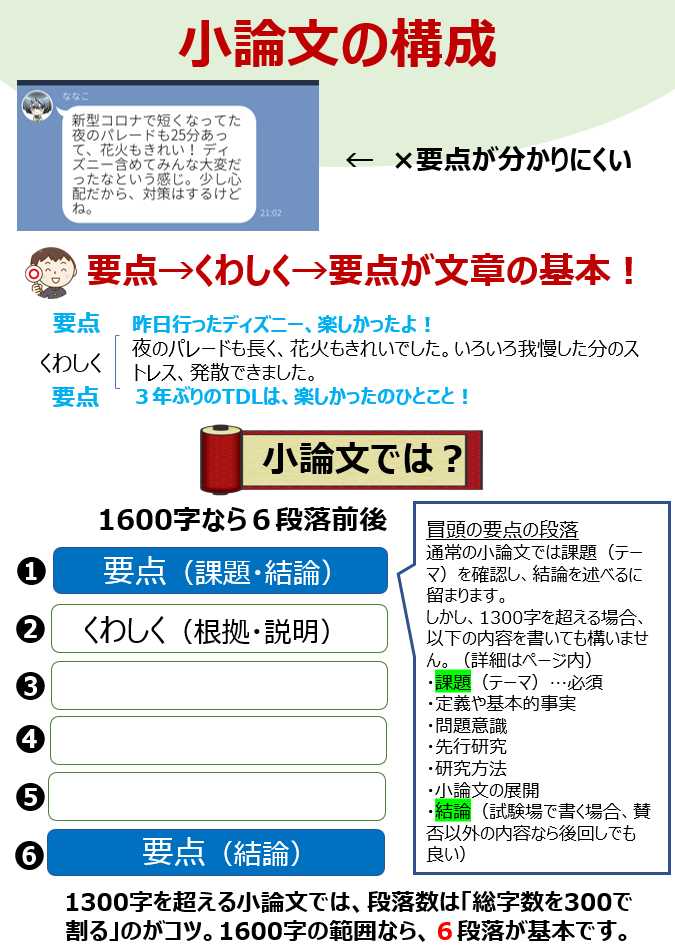

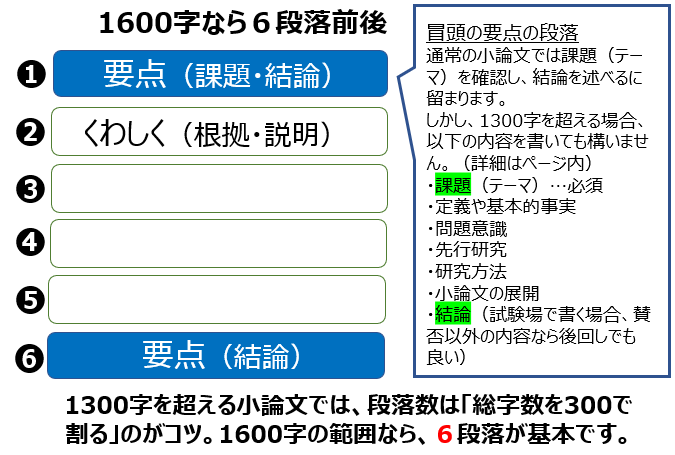

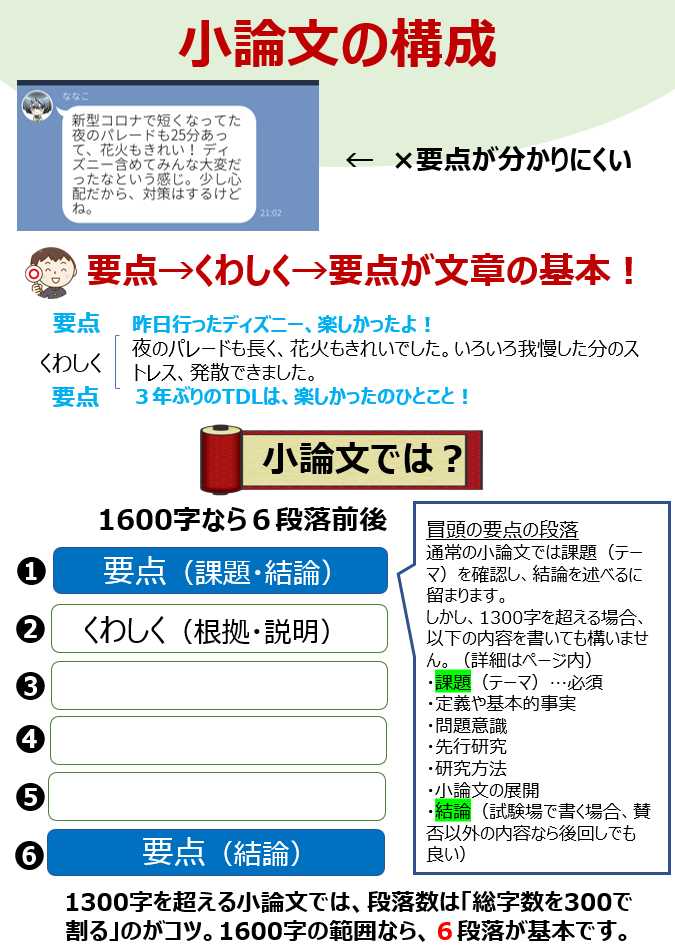

A はい。1段落あたりの文字数は、読みやすさを考えると上限が300字のため、6段落前後がおすすめです。要点の段落に2つ使うため、くわしくの段落(本論とも呼ぶ)は4つとなります。

くわしくの段落を増やし過ぎると、読み手が全体の構成を把握しづらくなりますので注意が必要です。また、400字を超えるような段落も、その段落の趣旨がつかみづらく、無駄を感じるためできるだけ控えます。

1600字の場合、字数に余裕が出ますので、初めの要点の段落には、通常の小論文のような課題(テーマ)と結論以外に、以下のものを書くこともできます。

・定義や基本的事実

・問題意識

・先行研究

・研究方法

・小論文の展開

小論文構成の基本は、要点→くわしく→要点!

文章は、小論文や志望理由書、作文など基本はすべて同じ。ジャンルを問わず、要点→くわしく→要点の順です。要点とは、テーマ(課題)と結論を指します。

1600字の小論文なら、要点→くわしく→要点の6段落構成!

1600字の小論文なら、要点→くわしく→要点の6段落がおすすめです。初めの要点には、最低限、課題(テーマ)と結論を書きます。

ただし1600字の小論文では、全体的に字数に余裕があり、場合によっては字数が埋まらなくなることもあります。そのため、大学での論文の形式を参考に、初めの要点に、以下のような内容を記すことも可能です。

順番は下の順がおすすめですが、課題(テーマ)と結論以外は、一部省略しても構いません。また、1600字では「小論文の展開」はなくてもよいです。

・課題(テーマ) …必須。必ず1番はじめに。

・定義や基本的事実 …例えば「限界集落」のように、意味が曖昧な言葉は、「限界集落~とは、」のように定義をします。議論の前提となる事実や状況を示しても構いません。

・問題意識 …社会的な視点で、課題の重要性を示します。

・先行研究 …論じるテーマに関して、代表的な書籍などを挙げ、その結論を示します。小論文とは、本来は「新しい視点」を示すため先行研究との重複を避けますが、大学入試では無理に違いを出さずに、先行研究を発展させる形もおすすめです。

・研究方法 …書籍、実地調査、聞き取りなど、使用した方法を書きます。

・小論文の展開 …目次代わりに展開を示すこともできます。

・結論 …おおむね必須ですが、課題を挙げ、原因・解決策を示す「提案型」の小論文を試験場で書く場合、書きながら解決策を思いつくケースが多く、省略しても構いません。

以上は冒頭の要点の段落に書きますが、比較的字数を埋めやすい内容のため、2段落目以降と比べ長くなり過ぎないように注意します。要点はあくまで要点であり、前書き、ガイダンスのようなものであり、長すぎると字数稼ぎのようにも見えます。300字以内を目安としてください。

また、全体の字数は、高校の課題なら80%以上、入試なら90%以上が目安となります。ただし、進学校や論文模試では、90%以上を目指してください。

例文/例題 あなたの住む地域の課題について書きなさい

【設問】あなたの住む地域の課題について書きなさい。

第1段落には、最低限、課題(テーマ)と結論を書きますが、1600字の場合、定義や基本的事実、問題意識、先行研究、研究方法、小論文の展開のうち、いくつかを書いておくとよいでしょう。なお今回のように、課題とその原因を分析し解決策を提案するスタイルの場合、結論(解決策)は後回しでも差し支えありません。

❶ この小論文では、私の住む、静岡県○○市の課題、特に観光面の課題について論じてゆきたい。〇〇市は、静岡県東部の海沿いに位置する、人口約〇〇万人の中都市である【定義】。新幹線の駅はなく、ほかの地方都市同様、少子高齢化や人口減が見られる。近年は、海に面していることから、震災時の津波被害への警戒感から、他地域への転出超過も見られている【基本的事実】。対策として、市では子育ての難しさを課題と考え、ヘルパーの派遣など子育て世代への支援を打ち出している【先行研究】。一方この小論文では、観光面での課題について論じてゆきたい。この小論文を書くにあたっては、アニメーションをきっかけに、旅行に来ていた人に意見を聞いたり、市役所の職員の考え方を聞いたりした【調査方法】。具体的な解決策は、以下の本論で展開したい。

今回は解決策を求めるスタイルの小論文のため、5つ設定できるくわしくの段落には、課題、原因、解決策をあてがってゆきます。下に各段落の概要を示します。

❷【課題】 地域の観光客の減少を、数値や具体例で示します。

❸【原因】 1つ目の原因として、観光資源が古くなり、近代化されていないことを示します。

❹【解決策】 地方の財政が厳しいなか、どう観光資源を近代化するのか、案を提示します。

❺【原因2】 2つ目の原因として、駅と観光地を結ぶ交通が分かりづらく、通常の乗合バス車両が使用されていることを示します。

❻【解決策2】 解決策として、バス会社も予算がないなか、どのようにバスを整備してゆくかの案を示します。同時に無料のレンタサイクルの貸し出し案も示します。

❼ 以上、私の住む、静岡県○○市の観光面の課題と解決策について、観光資源の近代化、移動手段の整備という観点から論じてきた。この策が実現すれば、観光客が増え、市やバス会社の収入も増加し、より一層の工夫や改善が可能であると考えている。

最後の要点の段落は、「以上から」「このように見てくると」などの出だしが合います。

Q 1600字のような長い小論文で気を付けることはありますか?

A はい。1600字の小論文は、入試などの試験会場で書くというより、事前に課題が示され書いて提出する場合が多いと思います。

このような場合、調査する時間があるわけですので、書籍、インターネットで検索できる論文やレポート(研究機関、公的機関、研究所を持つ企業などの出典に限る)を調査し、盛り込むことが必要です。読書や調査が苦手な場合、関りがある人物やお店、役所などに、聞き取りを行う形でも差し支えありません。この両方ができると、より説得力や印象が増します。

また、長い小論文では、段落構成を事前によく考えてから書き始めます。1つの段落は300字程度は必要で、インターネットの文章のように、ひんぱんに段落を変えることは避けてください。

採点者としては、1段落目(要点の段落)をざっと読み、全体を流し読みした程度で、展開がすっと頭に入るような形を好みます。長い小論文では、全体の構成の明確さ、根拠の確かさの持つ影響が大きいと言えます。

以上を読んで分からない点があれば、冒頭の吹き出しマークをクリックすると、質問ができます。

| 小論文練習用の例題 ※①②③の順がおすすめです。 | おすすめ 段落数 | 例文 |

| ①校則の必要性について、自由に論じなさい(400字以内) | 3 | 小論文400字 |

| ②小学生にスマートフォンを使用させるべきか(800字以内) | 4 | 小論文800字 |

| ③わが国の死刑制度について論じなさい(600字以内) | 4 | 小論文600字 |

| ④あなたの住む地域について、自由に論じなさい(800字以内) | 4 | 小論文800字 |

| ⑤現代の子どもの遊びについて、自由に論じなさい(600字以内) | 4 | 小論文600字 |

コメント

質問失礼します。

青山学院大学教育人間科学部教育学科2021

大問Ⅰ

問1.~読み取れることを200字以内で論述しなさい。

問2.~に基づいて~について300字以内で論述しなさい。

となっている統計資料型小論文なのですが、この場合は段落分けは必要なのでしょうか。

また、問1、問2で分かれていて問1が要約となっている場合も段落分けは必要なのでしょうか。

解答よろしくお願いします。

読み取りの問の締めくくりは、「以上が図より読み取れる」としても良いのでしょうか、それとも、「以上がより読み取れる」のようにすれば良いのでしょうか。

コメントありがとうございます。

段落分けについては、特別な指示がない限り、採点者の読みやすさや、受験生側が意図する構成を基準として差し支えありません。

例えば、中学高校でよく使用する400字詰めの原稿用紙では、段落を分けない場合は大変読みにくいですが、半分の200字なら許容範囲です。

そのため、まず問1は200字ですので、基本的に段落分けは不要と考えます。どうしても必要がある場合は、改行を行う行に空白が少ないようにします。(設問は200字でギリギリ書けるように作るのが普通だからです)

問2は、受験生の考え方次第で、構成上必要なら段落分けをしても差し支えないと思います。ただ、解答用紙が原稿用紙としてのデザイン(行と行の間の空白が特徴)ではない場合、出題者は、記述式のようなイメージ(1字下げや改行なし)で作成している可能性もあります(模試の記述式設問のイメージで、ただマス目があるだけで、字数カウントが主眼と考えられるもの)。

いずれにせよ、判断が難しいところであり、改行の有無で点差は付かないと思われます。

>>

読み取りの問の締めくくりは、「以上が図より読み取れる」としても良いのでしょうか、それとも、「以上がより読み取れる」のようにすれば良いのでしょうか。

>>

こちらについては、ご質問の趣旨が分かりかねますので、改訂してのご投稿をお願い致します。

問の締めくくりは「以上が図(or資料)より読み取れることである」でよいのか、それとも図や資料の正式名称(図や資料の上か下に書いてあるもの)を書いた方がよいのか、ということを言いたかったです。

ご質問ありがとうございます。

「以上が図(or資料)より読み取れることである。」や、「以上が図A(or資料A)より読み取れることである。」のような形で問題はありません。

(大学で書く論文とは異なり、全員が同じ図や資料を使うため、わざわざ字数を取るメリットがないため)

なお、読み取り問題と論述問題の原稿用紙(解答マス目)が完全に分かれている場合は、「以上が図(or資料)より読み取れることである。」は必要ありません。一目瞭然であることをわざわざ書いてしまうと、読み取りに割く字数が減り、不利になることがあります。

一方、読み取り問題と論述問題の原稿用紙(解答マス目)がつながっている場合は、「以上が図(or資料)より読み取れることである。」と書き、改行することが必須となります。「以上が……」の記述がなく、改行もない場合、盗用となってしまい、印象が良くありません。

たしかに、高校生の段階では、引用・盗用について国語の授業で習うことはないと思いますが、小中学校を通じて、事実と考えを分けるということは国語で教えてきているため、当然承知していると大学側が考えても無理はないかと思います。

なお、原稿用紙(解答マス目)が設問ごとに分かれて「いない」ケースの方が少なくなります。

都立八王子東高校の推薦を受けようと思っているのですが、グラフの読み取り(問1)が出来ません。課題解決の提案も何を書けばいいのかわからないし、立川や新宿の過去問をやっているのですが全くわかりません(それぞれH31とR3)。グラフの読み取りをどうやればいいのか教えていください。

コメントありがとうございます。

例えば「温暖化からサンゴ礁を守ろうという文章」「サンゴ礁の変化を示した数枚の写真」「サンゴ礁の量の変化を示したグラフ」は、いずれも《サンゴ礁が減っている》というメッセージを伝えるために、書かれたり、調べられたりしたものです。

グラフは数字が多く、一見難しく見えますが、どんなメッセージが隠されているのかを考えながら、文章を読むのと同じように接すると、苦手意識はずいぶん解消されます。

グラフを見て《サンゴ礁が減っている》というメッセージを読み取れたら、次に細かい分析をします。

ことばの意味をしっかりと読み取る

×沖縄のサンゴ礁は減っており → 〇沖縄本島沿岸で見られるサンゴ礁は減っており

計算をしっかり行う

×沖縄本島沿岸で見られるサンゴ礁は減っており →〇沖縄本島沿岸で見られるサンゴ礁は、過去10年間で10%減っており

より正確に

×沖縄本島沿岸で見られるサンゴ礁は、過去10年間で10%減っており →〇沖縄本島沿岸で見られるサンゴ礁は、2020年までの過去10年間で10%減っており

下のページもご確認ください。

グラフ・資料・データ読み取り型の小論文 読み取りのコツ・書き方の型を分かりやすく

https://xn--uor874n.net/syouronbun-8-98

コメン失礼します。

教育学部志望のものです。

過去の小論文に取り組む中で、教員のあるべき姿について論じた文章を読み、実体験を通して自分の目指す教師像について600字で述べるもの(愛知教育大学2013)があったのですが、小論文の構成について質問させていただきます。

序論には、文章に対する考えを元に目標としている教師像を書くということでよいのでしょうか。

コメントありがとうございます。

小論文の序論には、必ず結論が含まれますので、「目標としている教師像」を書くという考え方で問題はありません。

ただし、大学側は、課題文の読み取り内容を聞きたいと考えることが多く、一般的には要約問題が付されます。

ない場合は、論述に盛り込むことが一般的です。

今回のご質問では、設問の全体像を正確にご説明頂いておらず、要約のようになっているため、

頂いた情報の範囲内では、判断がつきかねるところです。

質問失礼します。

“親ガチャ”についての新聞のコラムを読んで、「自分の将来」について小論文を書くのですが、親ガチャと自分の将来についてどのように関連付けていいのか分からず、書くに書けません。

もしよろしければ、どのような視点で考えれば書きやすいなどアドバイスお願いしますm(_ _)m

コメントありがとうございます。

小論文の序論には、テーマ、結論のほか、現状説明、現時点で分かっている知識、定義、筆者が重んじる価値観、一般論を書いても構いません。今回の場合は、親ガチャの定義を、コラムをもとに書いてみるとすっきりするはずです。

(序論例)

コラムによれば、親ガチャとは、子どもの立場から「親は自分では選べない」「どういう境遇に生まれるかは全くの運任せ」と述べる表現だ。これをふまえて、私は親からどのような能力や性格を引き継いで、将来どう生かすのか考えてみたい。具体的には、数字が好きな能力を将来に生かせると考えている。

のような展開が考えられます。

なお、自分の将来という指定がありますので、小論文のなかでも作文に近いジャンルとなります。

余談ではありますが、大学入試では親がいない(育てられていない)という受験生への配慮で、余り出題されないかも知れません。

質問失礼します

教育学部美術系を志望しているものです。

ここ数年、「どのような授業が必要か」という問いが出されています。(実現させるために、理解を深めるために、子供たちに必要な、などが前置きで書かれています。指導要領に乗っ取ったものが多いです。)1600字以内で書くとなると、どのような構成が良いでしょうか。

また、現状の美術授業、自分の体験談や具体的な授業提案などをどの部分で入れたら効果的かを知りたいです。

ぜひ教えていただきたいです。よろしくお願い致します

コメントありがとうございます。

600~800字は4段落構成がちょうどよいですので、800字なら、例えば以下のように配分できます。

序 100

本 300

本 300

結 100

1600字の場合、序論を丁寧に展開するとして、300字を取ると、結論と合計で400字となります。

序論の構成は、このページにある「難関大や高得点をめざす人のためのテクニック」を参考にしてみてください。

1600字の場合、400字を引くと1200字が本論となります。300で割ると4段落相当となります。

序 300

本 300

本 300

本 300

本 300

結 100

このバランスであれば違和感はないと思います。

「どのような授業が必要か」というテーマは、賛否、提案(課題分析と解決策)、本質掘り下げ型に分類すると、

提案型となりそうです。

そのため、次のような構成が考えられます。

序 300 テーマ、美術教育の理想(価値観)、結論の方向性など。

本 300 実体験から見る、現在の美術教育の課題。

本 300 課題が発生している要因の分析。

本 300 要因を解消する方法。

本 300 その方法を具体化した授業計画。

結 100 総まとめ

あくまで事例ですが、このような展開が考えられます。

ご回答ありがとうございます

詳細なアドバイス、とても参考になりました。

自信がつくよう、これからも頑張ります

質問、失礼します!

私は教育学部の学校推薦型選抜を近日受ける者ですが、試験内容としてグループワークを行った後、そのグループワークで示されたお題に対する自分の考えと他人の考えを踏まえて作文をしなければいけません。それが200点のうちの100点を占めます。例としては「〇〇な生徒がいて、教室も落ち着きない状態である。担任として取り組むべき事を具体例をあげて述べなさい」などです。文を構成するのに時間がかかってしまうのですが、何かアドバイスはもらえますか?

コメントありがとうございます。

字数の情報がないため、一般的な答えとなりますが、ある程度流れと出題が固まっているのであれば、構成を決めておくのがポイントかと思います。

例

序論 テーマの確認と結論(方向性だけでも良い、試験場で迷いがある場合はテーマだけでも可)

本論1 他人の議論のまとめ。それに対する評価。

本論2 自身の主張(結論につながる事例、根拠、体験談等)。

結論 自身の結論のまとめ。

なお、小論文一般に、速く書き上げる人ほど、段落構成メモを作成している傾向があります。

キーワードや殴り書きでも構いませんので、段落構成メモに少し時間をかけてみてください。

また、話すのならできるのに、文章となると遅くなるというタイプなら、過去に読んだ文章量がやや不足している可能性があります。

ただ、この対策は今からでは間に合いませんので、書く前に、頭の中で妹・弟または後輩などに口で流れをかんたんに説明するようにしてみてください(声を出さずに)。

その後文章化すると、書きやすくなることがあります。

質問失礼します!

私は心理学部の入試でテーマ型小論文を受けるのですが、過去問に「○○と心理学(こころ)について、あなたの考えを述べよ」というようなテーマが多いのですが、お題(上で言う○○)と心理学の関係でまとめる方法がイマイチ分かりません。

良ければアドバイスお願いしますm(_ _)m

ご質問ありがとうございます。

〇〇の事例がないため、正確には判断できませんが、〇〇を心理学的な観点から述べよ、ということではないでしょうか?

いずれにしても、〇〇の事例がないため、判断がつきかねます。

【小論文の型】テーマ型、課題文型のちがいと、書き方のコツをわかりやすく!にも、2語型の攻略を掲載してありますので、ざっとご覧頂いたうえで、過去問から事例を挙げて頂けると、正確にお答えできます。

ご丁寧に回答ありがとうございます!

そちらのページも参考にさせていただきます。

過去問では「からだとこころについて」や「SNSと心理学について」がありました。

頂いた例を見る限り、関係性を聞くという意図がありそうです。

「からだとこころについて」… 体と心が、無関係なのか、関係があるのか、関係があるなら体が心を決めるのか、心が体(体調など)を決めるのか、相乗的なものなのか、そのような分析が問われていると考えられます。これについては、うつ病について調べてみると、理解が深まるのではないかと思います。

「SNSと心理学について」…SNSを心理学的に解明できる部分があるかどうか、尋ねているようです。よくあるのは、マズローの欲求5段階説の承認欲求をTwitter等に重ね合わせる考え方ですが、これは陳腐になっているので、入試ではどうかとは思います。

大学の過去問で「将来の夢は何か。それを実現するために大学生になってどんな事を励みたいか。アドミッションポリシーと自分の経験を踏まえた上で800字以内で述べよ。

尚、最初の段落に自分の将来の夢。次の段落からは励みたい事と理由を経験や事例、根拠を挙げながら述べよ。」というのがあります。

ですが、アドミッションポリシーを踏まえての構成がイマイチ分かりません。

教えてください。

アドミッションポリシーは、入学者受け入れ方針(高校生などに求めるもの)です。大学により多少異なりますが、高校生活または大学生活の方向性をある程度縛る面があります。

例

・高等学校までの学習において、コミュニケーション能力を身につけており、自らの考えを明確に示すことができる。→高校生活を縛る

・他の学生等と協働しながら、主体的に学びを進めることができる。→大学生活を縛る

高校生活を縛る方向性のポリシーなら、それを参考にしつつ「経験」を選び取ります。上の例では、高校でのプレゼンの経験などが望ましいです。

大学生活を縛る方向性のポリシーなら、参考にしつつ「励みたい事」を決めます。上の例では、ゼミ学習が候補になります。

アドミッションポリシーを読むことで、どのような高校時代の経験を求めているのか、また大学で何に励むことを求めているのかがわかるはずです。

私には、経営学部で社会の現状や問題を知り、消費者や社会のニーズを学ぶことによって相手に合った商品や企画・サービスを提供したいのあう目標がある。なぜなら、要望に最適なアイデアを出すことや、それを形にしたものをどう届けるかなど工夫して考えることに興味があるからだ。

ご投稿ありがとうございます。

現在、大変お手数ですが、動画・受験ネットへの登録をお願いしています。志望理由書・小論文等 無料アドバイス(添削)の利用方法をご確認ください。

東京福祉大学 教育学部

「活動発表レポート」

これからボランティア活動を通して学んだことについて発表いたします。これまで活動してきたボランティア活動の中から、今回、私が発表するのは、公益社団法人●●で行われている事業である△△のボランティア活動で学んだことについてです。

まず、△△とは、毎年8月に、小学3年生から小学6年生までの子どもたち約100名が5日間で◇◇市内を100km歩き抜くということを通じて、子どもたちの生きる力を醸成することを目的としています。

1つ目は、一つの事業を行うにあたり、多くの事前準備が必要だということです。5日間事業が無事に開催できるよう、私たちボランティアスタッフは年間をとおして研修や交流会を行います。そこでは、この事業の綱領・心得をはじめ、子どもたちとの関わり方、コーチングの仕方、目的と目標の違い、正しい歩き方、脱水症状の見分け方、熱中症対策、レクリエーションなど5日間子どもたちの命を預かるために必要な役職について学びます。学び方としては、過去に経験したことのある先輩スタッフからの研修を受けるほか、ボランティアスタッフ同士で行うグループワークやロールプレイングでの実践があります。こうして事前の研修で培ってきたスキルを糧に、子どもたちの命を守りながら、ゴールである100km完歩に導けるよう、全力を尽くします。子どもたちとともに無事にゴールした際には、今までに感じたことのない達成感を味わうことができました。

2つ目は、恩送りの精神です。恩送りの精神とは、自分たちが体験させてもらった貴重な経験に対してお礼するのではなく、それをまだ経験したことのない人に伝え、一緒に経験する場を創出することです。つまり、恩を返すのではなく、恩を次の世代へ送るという精神のことです。私は2018年からこの事業のボランティアスタッフとして在籍していたので、2019年からは、これまでの学びや経験を共有することで恩送りを行い、新たなスタッフたちとともに、本番の事業成功を経験することができました。

3つ目は、子どもたちの命を預かるという責任の重さです。8月に開催されるこの事業では、熱中症対策が必要不可欠です。特に歩行中、熱中症対策はもちろん、自動車や自転車、歩道周囲の植物や電柱にも気を配る必要があります。スタッフ一同、子どもたちの健康チェックを行いながら、適切な危険予知行動をとることは想像以上に大変で、命を預かるという責任の重さを学びました。

このように私は、△△のボランティア活動を通じて、多くのことを学ぶことができました。貴学に入学後は、以上のような学びを活かし、ボランティア系サークルに入り、勉学と両立できるよう、精進してまいります。

個人情報が特定されるものに関しては、●●、△△、◇◇と表記させていただいております。また、文章は、入試の際に活動発表レポートとして用いる予定のものです。オープンキャンパスで得た情報によると「どんな成果を残したのか」よりも「その活動から何を学んだのか」を重要視する入試形態のようです。

良い点

・経験と得たものがしっかりしており問題はありません。なお、(それまでの話がボランティアに絞ったものであることから)進学後の生かし方を「ボランティアのサークル」でだけ生かすようにも聞こえます。「勉学」をもう少し具体的にすると、生かし方がはっきりします。大学は、学びが中心でサークルは補助的になりますので、誤解されないようにするとよいでしょう。

改善点

・「1つ目は、」とありますが、文章でなく発表原稿ですので、直前の内容以外は忘れてしまうことがあります。「ここから学んだことの1つ目は、」のような、丁寧な発表が必要です。なお「2つ目は、」以降は、「学んだことの2つ目は、」などが適切です。

・「△△のボランティア活動を通じて、多くのことを学ぶことができました」とありますが、聞き手が丁寧にメモを取っているとは限りませんので、簡単なまとめがあると親切です。改善例「△△のボランティア活動を通じて、事前準備、恩送りの精神、子どもの命を預かる責任という3つのことを学ぶことができました」。

行き詰まって参考にさせて頂きました!

理系の小論文です。「加熱処理が食べ物に与える影響の例を挙げ、その視点からあなたが考える新たな食品のアイデアを書いてください」のようなテーマの場合どのような構成で書くべきなのでしょうか。ご返答お待ちしております。ぜひお願いします。

ご質問ありがとうございます。

小論文の基本的な構成(600~800字)は、次のようになります。

1序論 テーマ、結論など。

2本論 根拠や具体的内容

3本論 根拠や具体的内容

4結論 結論を再確認

ご質問の小論文では「構成に関する指示」がありますので、それに従うのがポイントです。

1序論 テーマ、結論など。

2本論 加熱処理が食べ物に与える影響の例(具体的内容にあたる)

3本論 新たな食品のアイデア(具体的内容にあたる)

4結論 結論を再確認

ポイントとしては、2で示された例を分析し、問題点や不足している点を挙げ、3で解消を図る形が考えられます。

なお、2は「理科」の知識を聞くことを兼ねていると考えられ、なるべく化学等の知識を最大限PRするのがポイントです。

参考リンク

https://www.fsc.go.jp/sonota/kikansi/43gou/43gou.pdf

https://housefoods-group.com/activity/e-mag/magazine/95.html

http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/microbial/5keys/5KeysManual_jp.pdf

的確なアドバイスをありがとうございました!!!すごく役に立ちました!再確認して良い報告ができるよう頑張ります!ありがとうございました!

小論文の添削をお願いしたいのですが、よろしいですか??

コメントありがとうございます。現在、ココナラのサービスとして受付中ですので、ぜひご検討ください。

高校生小論文コンクール対策希望です。

高校生小論文コンクール(公益財団法人 生涯学習振興財団)、小泉信三賞全国高校生小論文コンテストの2つ、またはどちらかに応募予定です。

よろしくお願いいたします。

コメントありがとうございます。少しお時間を頂きますが、もしそろそろ取りかかるというタイミングで改訂がない場合、遠慮なくもう1度コメントをお願いいたします。

はじめまして!!締切間近で申し訳ありません!!!小論文の提出よろしいでしょうか?小論文初心者です。

モノクロ写真は受け手に様々な連想をさせることができる。最近では目にすることが少なくなっているモノクロ写真は、今以上に普及しても良いはずなのではないだろうか。

写真は主に構図や光の量、色味から、その写真の捉えているものや意図を掴むことができる。しかし、色という記録をなくすことでカラー写真よりも視覚から得る情報の多くがかき消される。

与えられた写真を一瞥したところでは、外国のクリスマス時期のリビングルームと読み取れた。クリスマスといえば、多くの人のクリスマスのイメージカラーは赤色と緑色の組み合わせだ。今回の写真はモノクロであるためその情報は一切ない。では、写し出されたものを見てみる。やはりイメージはクリスマスツリーやサンタクロースのイメージが湧くだろう。しかし実際にそれがあるわけではなく、私がクリスマスだと感じ取ったのは、少年の風船を持っているような姿、暖炉が目に入ったからである。クリスマスの定番の光景の中にある、小さなイメージをかき集めて構成された私の予想であるが、実際よく確認すると相違がある。少年の風船を持っているような姿は、実際には何も持っておらず、タッセルに手をかけようとする光景であることがわかる。風船に見えていたものは置物で、こうした見間違いもモノクロ写真を見る際によくあることだろう。そして風船がなくなったことでクリスマスの光景だと断定しにくくなった。暖炉は日本ではあまり馴染みがないが1950年代の外国ではそれなりにあるだろう。置物や部屋の照明家具、数匹のペットがいることから比較的富裕層であることもわかる。つまりクリスマスのリビングでの光景という可能性が低くなった。しかし完全に否定することはできず、少年の服装は長袖である、暖炉に火の影が写っていることから冬という可能性は充分ある。よって、クリスマスの装飾を施したりしない家庭という可能性もあるのだ。

モノクロ写真はこうしてカラー写真より圧倒的に受け取り側への情報が少なくなる。それを読み取る際の過程も増え、カラーの方が一瞬で撮影時の目の前の光景胃が目に浮かびやすい。しかし、この過程を使った表現の幅は増えるのではないだろうか。例えば啓蒙写真や広告などでは写真をじっくり見る機会は少ないだろう。モノクロ写真によって黒色、灰色、白の濃淡を見極め、カラー写真よりもどんな情報なのかを深く考える機会が生まれる。その力を秘めたモノクロ写真は、これから多くの場面で活躍できるのではないか。

・良い点 モノクロ写真の魅力というテーマ設定は適切で、与えられた題材(写真素材)を上手に利用して、立証もうまく行っています。

・改善点 字数から考えると、立証のための証拠が1件だけ(与えられた写真素材)というのは、不十分に感じます。与えられて写真素材の分析に字数を割くのは良い傾向ですが、短くて良いので、モノクロ写真が人の心を動かした例を挙げると文章に幅が出ます。

・改善点 写真素材について誤解が生じやすい点(少年と風船)について、よく観察して分析できていますが、カメラ・写真に関しての知識がどの程度あるか分かりかねます。構図の特徴、露出、フィルター、光源の処理など、もしわかることがあれば、分析に加えると良いでしょう。上の論述は、写真が趣味でなくてもできる文化的な分析の部分に字数を割いていますが、その部分を残しつつ、技術的な面に触れるとさらに良いです。

(注)筆者は芸術系は専門ではありませんので、高校の美術の先生や、写真やさんなどにも意見を聞いてみてください。なお、入試終了後、お手本として受験ネット内等で、使わせて頂く可能性があります。その場合、氏名は出ませんのでご安心ください。

小論文を見ていただきたくて…

よろしいでしょうか?

よろしければ次のコメントで送ります

細かな添削でなく、全体の講評程度でよろしければお送りください。

添削は以下にご案内があります!

https://受験.net/syouronbun-shibouriyuu-1761

進学校の教員です。慶應義塾や国立志願者も抱えていますが、この文章(記事?)の内容は、定期的に指導しています。テクニックに頼らず本質的な部分が繰り返し説明されていますので、一見簡単、分量不足に見えますが、常に立ち返るべき本質が書かれていると感じています。指導経験がないとこの文章の「深さ」は分からないでしょう。

コメントありがとうございます。現代文と小論文の本質は具体と抽象にあり、その他語句及び背景知識があれば十分だと考えています。先生と同じ意見です。

匿名様

コメントありがとうございます。

当記事では、検索者のニーズを定量的に分析し、検索者のニーズに合った記事構成にしております。そのため、この記事の文例は、難関大受験者までは想定していません。

今後、検索の状況によっては、難関大受験者向けの関連記事の作成を検討させていただきます。

採点とアドバイスお願いしたいです!

賛成です。

➁私が小学生の頃は携帯電話を持っていなかった。そのため出かける際には、家の固定電話で親に「どこへ誰と行き何時に帰る」という連絡をして出かけていた。そして、外出先で何かあった際には、近くの公衆電話から親に連絡をしていた。しかし現代では、公衆電話を見る機会も減り、各家庭での「固定電話離れ」も進んでいる。子どもが巻き込まれる事件も多いこの時代、連絡が取れないという状況は、親にとっても子どもにとっても怖いことである。

➂怖いといえば自然災害時もそうである。最近では西日本豪雨があり、自然災害に対する意識も高まっている。私自身も熊本に住んでおり、実際にあの大地震を体験した。その際にも、家族や親戚、友人等との連絡手段としてスマートフォンは必須であった。自然災害はどこでいつおこるかわからない。もしかすると、家で留守番している時や友人と別れた時など、1人でいる時かもしれない。そのような緊急時に連絡が取れないということは大変困ることである。

まー様 投稿ありがとうございます。

・小論文では、会話文の「 」は使用せず、地の文として書くのが普通です。

・②段落 … 固定電話離れは、小学生にスマホを持たせる是非に関係がなく、公衆電話の減少だけが関係あります。

・②段落 … 緊急の連絡手段は重要ですが、スマホでなく携帯電話(キッズケイタイ)でもよいこととなり、結論の根拠としては厳しい面があります。

・③段落 … 連絡手段という点で、②段落と内容が重複してしまいます。別の角度から、結論の証拠を挙げてみましょう。

【全体】携帯電話で十分という反論が予想されます。スマホは、調べ物、ゲーム、動画などの機能が焦点になりますので、連絡手段はあくまで副次的なものです。例えば②段落で、小学生にスマホが必要な決定的な根拠を挙げ、③段落でLINE等も含めた連絡手段として(音声通話に限定しない形で)言及してゆくと良いでしょう。

返答が遅くなり失礼致しました。

もし600〜800字程度の小論文であれば、3段落では少なすぎ、4段落が適切になります。構成は、概要を述べ、具体的な説明を経て、まとめる形が現在は、あらゆる分野で標準的です。

概要では、例えば、

現在我が国に普及している技術として、新幹線(高速鉄道)が挙げられる。新幹線は様々な技術に支えられているが、◯◯という制御の仕組みが高速走行の鍵になり、この技術は物理学の◯◯領域と関係が深い。

このように、これから述べる内容の概要を述べ、読み手の利便性を高めます。

後続の段落で、具体的な説明をして行くわけですが、冒頭の字数なら、2段落に分けると良いでしょう。この2段落は、いずれも結論と関連が深い具体的な説明となります。テーマによって段落を2つに分けると良いでしょう。

例えば、第2段落に物理学の◯◯領域の詳細な説明を記し、第3段落でその領域が、どのように工業化(新幹線の技術として応用)されているか詳細に説明します。

まとめの第4段落は、ほぼ第1段落の繰り返しとなりますが、言い回しを変えたり、1段落よりは多少詳しく記して行くこととなります。

以上です。この設問は、理工学の仕組みの全体像の把握を問う良い問題だと感じます。理学が基礎となり、その応用として工学や実際の技術があるという背景を問う出題です。逆に言えば、出題者に対し、理学工学のそれぞれが重要で意義があり、両方にしっかりとした関心や知識を持っていることをPRするような気持ちで論を進めると高評価となると思います。

参考にさせて頂いております。

理系なのですが、「ある技術についてどのような物理的法則で成立しているのかを説明せよ」のようなテーマの場合どのように構成すべきでしょうか。

とても分かりやすく参考になりました

匿名様

コメントありがとうございます。

グラフの読み取り … 完成された構成を目指すと間に合わないかも知れません。箇条書き風ににして、初めから手順を決めておくと良いでしょう。手順が決まりパターン化すれば、考える時間や直す時間が減ります。

箇条書き風の事例

1 読み取れるもっとも重要なこと(100字)

2 読み取れる2番目に重要なこと(100字)

3 1・2から類推できること(自信の考えや意見は書かないこと)(100字)

4 些細な変化や比重だが、注目してもよいこと(100字)

書き方のパターン化

……。……。……。(以上資料1より)

課題文 ジャンルが分かりませんが、まず冒頭・末尾・書名などで内容を予想し、具体例を優先して押さえてゆき、論旨をイメージしつつ、結論やその根拠を探すと速く読めます。

要約も、結論(100字)+対比されている内容(100字)+根拠(100字)のように、過去問を研究しスタイルを決めておくと、ある意味で自動化でき、速くなります。

意見 意見論述は持ち時間の3分の1を構想メモに使います。十分に構想し、1点の迷いもない状態で一気に書きます。なお時間切れに備え、冒頭の段落で問題提起だけでなく、結論も書いておくと良いです。

こんにちは。

学習院大学経済学部の公募推薦を受験する予定なのですが、グラフの読み取り400字、課題文要約300字、それに対する意見700〜1000字と到底間に合う気配がしません。

何か対策はありますでしょうか。

たかぎ様

コメントありがとうございます。

理由も体験談も、抽象的な主張を証明するための、具体的な材料、証拠となります。

読み手に十分だと感じさせることができれば、その種類や組み合わせは問いません。

(例1)具体的理由だけを示す。

アメリカは北朝鮮を攻撃しないだろう。なぜなら、むしろ現状のアジアにおける脅威を維持させたほうが、アジアへの兵器輸出には有利だからだ。

(例2)具体的体験(歴史的事実)だけを示す。

北朝鮮が核を実戦に使用することは、まずあり得ない。世界には無数の核弾頭があるが、冷戦の最中、冷戦構造が崩れる過程、その後のアンバランスな状況でも1度も出番はなかったのだ。

(例3)理由と体験(歴史的事実)を示す。

銀行の建物は、外的な攻撃には強いはずだ。相当額の現金を所持している以上、堅固な設計が当然である。また、広島に原爆が投下された際も、銀行の建物は生き残っている。

いつも参考にさせて頂いております。

お伺いしたいのですが、理由が2つある場合、体験談はどちらか片方でも良いのでしょうか??

ジオン公国様

コメントありがとうございます。

どの文章も、本質的には似た部分があり、本質を押さえることがまず重要です。

もちろん、難関大の小論では、さらに必要なことが増えますが、

どちらかというと背景知識の問題であり、本質は変わりません。

やさしい言葉で本質だけを説明するスタイルなのか、難しい言葉で幅広く説明してゆくのかということですが、このサイトでは前者のスタイルが基本となっています。

ようは小学生の作文と大体同じですか。論文はもっと難しいものだとおもってたw

もも様

コメントありがとうございます。

ご質問いただいたような問題の場合、資料の読み取り問題が設定されていなければ、小論文の一部に読み取った内容を盛り込んでいきます。

通常冒頭の段落がおすすめです。

今度AO入試で小論文を書くので、とてもためになりました!

1つ質問があります。

私が受ける大学のAO入試では、資料が与えられ、それに関わる問題点の対策を提案するという問題なのですが、どのように書けばいいですか?

(例えば、生活保護の被保護者数などの資料が与えられ、貧困が増加する日本においての対策を提案し、自分の考えを述べるという問題)

なるほど。そうだったのですね。

同人で発売されている書籍に加工されてはいましたが全く同じ画像が使われていたのを前に見たことがあったので、著作権?はどうなっているのかと思ったのですが、デザイン用素材でこのような画像があるのですね。失礼いたしました。

丁寧に回答していただきありがとうございました。