グラフや資料、データを読み取らせる小論文の読み取りのコツ、書き出し、書き方をわかりやすく説明します。例文も掲載。

【結論】グラフ・資料読み取りの方法は?

グラフや資料、データの読み取り問題に、苦手意識や不慣れな感覚がある受験生が多いようです。

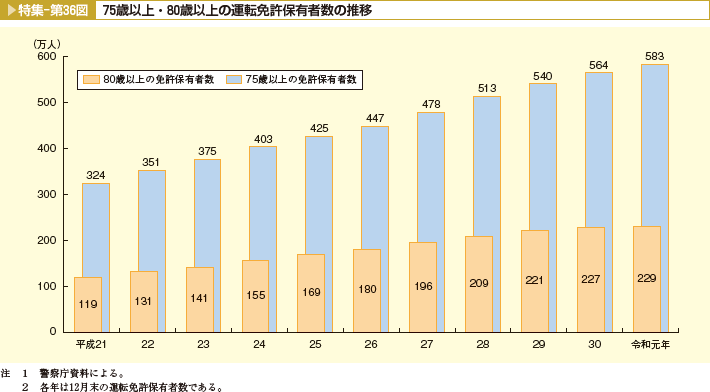

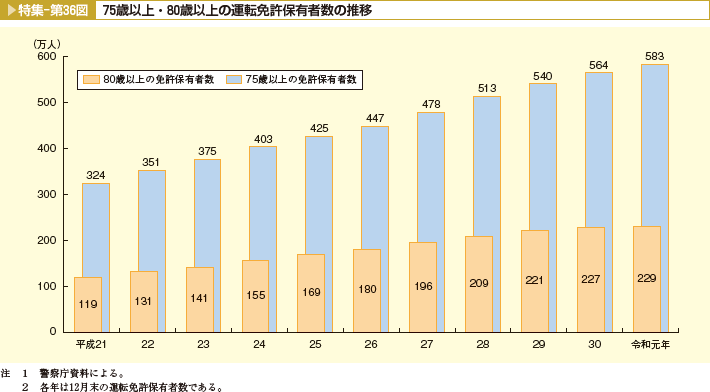

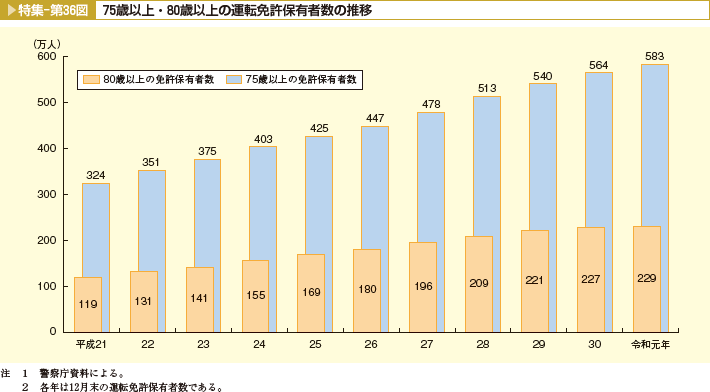

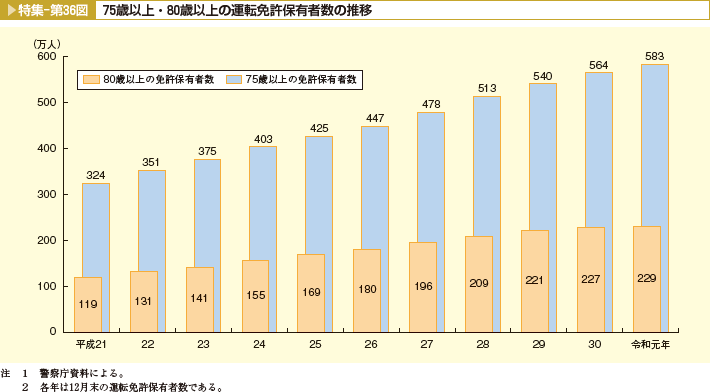

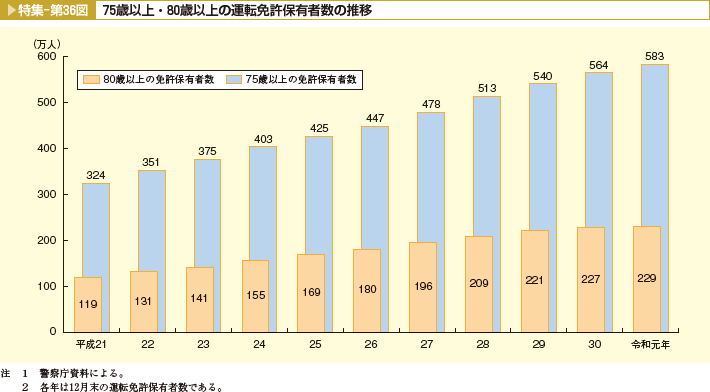

例題 上は「高齢者の免許保有者数の推移」を示したグラフである。(1)グラフから読み取れる内容を説明し(100字以内)、(2)意見を自由に論じなさい(500字以内)。

グラフや資料、データの読み取り問題は、上のような出題が多いのですが、よくある小論文の問題に似ていると思いませんか?

読み取れる内容を説明……。よく見かける、現代文(課題文)があって、最初に要約させる問題と近いような?

はい、その通りです! グラフ・資料読み取り型問題は、小論文の大半を占める、課題文型の問題と考え方はまったく同じです。現代文(課題文)が、資料に変わっただけですので、苦手意識がある方や、不安に思う方も、ほんの少しの知識で合格ラインに近づきます。

逆に、苦手意識が少ない理系生、数学好き、商業高校の方は、伸ばすのは簡単です。

参考書を見ると、グラフ・資料の読み取りは、まずこうして、次にああしてここを見て……と書かれていると思いますが、実は「グラフ・資料の読み取り」は、誰でも小中学校から社会や算数・数学などで取り組んでいるので、やり方をある程度知っています。

試験会場や過去問の練習で、グラフや図表を見かけたら、まずそれを見て「直感的に感じたこと」を言葉にしてましょう。

え~、お年寄りの免許保有者は、年々増加している……。こんなんでいいですか?

はい。大丈夫です。入試で点数を取るためには、数字や言葉の意味(定義という)をはっきりさせるとよいですよ。

え~、75歳以上のお年寄りの免許保有者は、令和元年までの11年間、259万人増加している……。こんなんでいいですか?

はいOKです。グラフ・図表の読み取りは、それを見ていない人に短い文章でつたえるということ。お年寄りについては60歳以上、80歳以上などいろいろな考えがありますので、定義(75歳以上)をしっかり書きます。

さらに、「年々」を「令和元年までの11年間」と数字を使って説明。さらに「増加している」を583-324の差の計算で「259万人増加している」と書いたのも大正解です。

※(583+229)ー(324+119)の和や差の計算をし「368万人増加している」と書く受験生もいますが、80歳以上は、70歳以上に含まれていますので、80歳以上を2重にカウントしています。このように、グラフ・図表の読み取り問題には、採点者が素早く点差をつけられるような要素が仕組まれている音が多いので、慎重に取り組みます。

グラフ・図表の読み取り問題では、言葉の意味(定義)をはっきりさせ、計算(和差積商/+-×÷のこと)した結果を示すことが重要です。

「75歳以上のお年寄りの免許保有者は、令和元年までの11年間、259万人増加している」では字数が余る場合、続けて80歳以上と、75歳以上に分けて分析してみても良いですし、ほかの受験生が気づきづらい「微妙な変化」を見つけることも高得点につながります。

さらに、グラフ・図表に書かれていることと、誰もが知っている常識的な事実を組みあわせて導けることも、読み取りの許容範囲です。

微妙な変化?? よく見ると、最近は80歳以上の免許保有者は伸びてないですよね?? 75歳以上のお年寄りの免許保有者は、令和元年までの11年間、259万人(79.9%)増加している。80歳以上に限ると92.4%の増加でお年寄りの免許保有者増を支えてきたが、平成29年以降の伸び率は停滞している……。こんなんでいいですか?

はい!大丈夫です。近年80歳以上の伸び率が鈍っているという、気づきにくい変化を指摘出来ています。

※どうしても字数に余裕があれば、この統計が作られた目的や狙いを想像し、「お年寄りは身体的な判断力の低下がみられる」という確かな一般常識を踏まえ、「お年寄りの交通事故の増加が示唆される」程度のことは書いてもよいでしょう。

※ただし、お年寄りの交通事故の増加が「心配」、お年寄りへの免許更新を考え直す時期に来たなど、主観を書き込まないように十分注意します。

× お年寄りの免許保有者は、過去10年間で259万人増加している。

👉お年寄りの定義がない。過去10年間とはいつまでの10年間か分からない(読み取りは、グラフ・図表を見なくても分かるように文字化することが重要)。読み取りのミス(パッと見ると過去10年にみえるが、実際に数えると過去11年)がある。

〇 75歳以上のお年寄りの免許保有者は、令和元年までの11年間、259万人(79.9%)増加している。80歳以上に限ると92.4%の増加となりお年寄りの免許保有者増を支えてきたが、平成29年以降の伸び率は停滞している。

✖ 75歳以上のお年寄りの免許保有者は、令和元年までの11年間、259万人(79.9%)増加している。80歳以上に限ると92.4%の増加となりお年寄りの免許保有者増を支えてきたが、平成29年以降の伸び率は停滞している。このことからお年寄りの交通事故の増加が心配され、安全装置の普及や地域での啓発、あるいは免許の返上を促すことが望まれる。

👉「心配」「安全装置の普及や地域での啓発、あるいは免許の返上を促すことが望まれる」は、主観(感想)や意見であり、読み取りという指示から大きく外れる。

グラフ・図表の読み取り問題

① 特別なテクニックは不要。グラフ・図表を見て、パッと普通に読み取れたことを、まず文字にしてみる(小中学校での経験を生かす)。

② その文をベースに、言葉の意味(定義)、和差積商(+-×÷)を使った計算結果の数字を盛り込んでゆく。

③ 字数に余裕があれば、細かな点も読み取って書く。ほかの受験生が気づきにくい微妙な変化や例外を読み取ると高得点が狙える。

※答案に書く必要はないが、図表が作られた背景や、示唆する課題を考えておくと、論述問題につなげやすい。

読み取り問題の書き出し、締め方は?

グラフ・資料・データ読み取り型の小論文には、2つの出題パターンがありますよね?

はい、その通りです!

2題が出題される場合

上は「高齢者の免許保有者数の推移」を示したグラフである。

(1)グラフから読み取れる内容を説明しなさい(120字以内)。

(2)意見を自由に論じなさい(500字以内)。

1題が出題される場合

「高齢者の免許保有者数の推移」を示したグラフを参考に、あなたの考えを述べなさい(600字以内)。

2題(以上)が出題され、うち1題が読み取り問題の場合、「グラフから読み取れるのは」といった前置きや、「以上がグラフから読み取れる内容である」といった締めは不要で、いきなり読み取った内容を書き始め、締めなしで終わって構いません。

(1)グラフから読み取れる内容を説明しなさい(120字以内)。

75歳以上のお年寄りの免許保有者は、令和元年までの11年間、259万人(79.9%)増加している。80歳以上に限ると92.4%の増加となりお年寄りの免許保有者増を支えてきたが、平成29年以降の伸び率は停滞している。

前置きや、締めに字数を取ると、読み取り内容が減り、原点となることが多いです。ただし、グラフや図表が複数ある場合、「図1より……。」あるいは「………(図1)。」のように、どの図表からの読み取りかは必ず示します。

1題が出題される場合

「高齢者の免許保有者数の推移」を示したグラフを参考に、あなたの考えを述べなさい(600字以内)。

1題のみが出題される場合、特に指示がなくても、全体の4分の1~3分の1程度の分量でグラフ・資料・データから読み取った内容を入れるということが重要です。設問に「グラフを参考に」の指示がありますが、その指示に読み取り問題も含まれていると考えましょう。

1題しかない場合、読み取りと意見論述が混ざることとなりますので、必ず読み取り部分が明確に分かるような区切りを入れます。この区切りがない場合、盗用のような扱いとなってしまいます。

✖ グラフによると、75歳以上のお年寄りの免許保有者は、令和元年までの11年間、259万人(79.9%)増加している。80歳以上に限ると92.4%の増加となりお年寄りの免許保有者増を支えてきたが、平成29年以降の伸び率は停滞している。お年寄りの交通事故の増加が心配され、安全装置の普及や地域での啓発、あるいは免許の返上を促すことが望まれるのだが、安全装置を搭載した自動車の普及や地域での啓発、あるいは免許の返上を促すことを提案したい。

「グラフによると」と冒頭に示してしまうと、読み取りの終わりが分からず、意見論述と混ざってしまい、盗用(グラフや図表を自分の意見のように扱う)に近い扱いとなってしまいます。

〇 75歳以上のお年寄りの免許保有者は、令和元年までの11年間、259万人(79.9%)増加している。80歳以上に限ると92.4%の増加となりお年寄りの免許保有者増を支えてきたが、平成29年以降の伸び率は停滞している。以上がグラフから読み取れる内容である。

お年寄りの交通事故の増加が心配され、安全装置の普及や地域での啓発、あるいは免許の返上を促すことが望まれるのだが、安全装置を搭載した自動車の普及や地域での啓発、あるいは免許の返上を促すことを提案したい。

このように、読み取りの最後に「以上がグラフから読み取れる内容である」のように示し、可能なら段落を変更して、意見論述に移るのがもっともおすすめです。

小論文の例文

「高齢者の運転免許保有者数の推移」を示したグラフを参考に、あなたの考えを述べなさい(800字前後)。

75歳以上のお年寄りの免許保有者は、令和元年までの11年間、259万人(79.9%)増加している。80歳以上に限ると92.4%の増加となりお年寄りの免許保有者増を支えてきたが、平成29年以降の伸び率は停滞している。以上がグラフから読み取れる内容である。

このことから、運転免許の保有により高齢者の自立度合いや生活の利便性が増してきた反面、交通事故の増加が見込まれると言える。

近年社会問題化している、高齢者の交通事故の原因として、アクセルとブレーキの踏み間違いが話題になることが多い。しかし、それはこの問題の1つの側面に過ぎず、実際には、出会い頭や右左折の事故が多いという解説をニュース番組で聞いたことがある。出会い頭はとっさの判断、右左折は、ほかの車や歩行者の状況など判断要素が多いのが特徴である。年を取るにつれて、とっさの判断や複雑な状況判断は苦手となってゆくが、徐々に変化してゆくため気づかない人が多く、また免許の返上を要求され生活の利便性や自立が損なわれるため、認めたがらない人も多いのではないだろうか。

高齢者が自立し豊かに感じられる生活や、車なしでは生活もままならない地方での利便性を考慮し、高齢者が車を運転する権利をしっかりと認め、サポートしてゆくことが有効だと考える。とっさの判断や複雑な状況判断には、「セーフティ・サポートカーS」という、急発進や衝突被害を防ぐ、特別仕様車の普及が重要であると考える。運転免許更新時の教育活動では、少人数制や実地研修を取り入れるなど、よりきめ細かな内容が求められる。

このように、高齢者に返上を促すよりは、判断力の変化を受け入れてもらい、しっかりとサポートすることで、生活が不便な地方の人口減少の波にも歯止めがかかり、都市部も含めお年寄りが自立でき、豊かな老後生活が実現すると考える。

字数772字。

小論文の書き方や高得点のコツは、小論文の書き方・段落構成を分かりやすく、をご覧ください。

Q 小論文の問題で、3つの図がある場合はどのように書けば良いでしょうか。

ご質問ありがとうございます。例えば、下のような書き方が分かりやすいです。

75歳以上の高齢者の交通事故の発生形態は、右左折や出会い頭が多い(図1)。75歳以上の運転免許所有者は、平成21年から令和元年の11年間を見ても約1.8倍に増加し、今も増え続けている。しかし、80歳以上のくくりで見ると、平成21年以降、毎年最低10万人は増えてきたペースは、平成29年以降鈍化している(図2)。セーフティ・サポートカーSという、急発進や衝突被害を防ぐ特別仕様車の普及は、まだ不十分である(図3)。以上が、3つの図から読み取れる内容である。

コメント

とてもわかりやすい説明をありがとうございました。

質問失礼します。

問いが2問あり、

1) 3つのデータ資料の特徴をそれぞれ述べよ。(60文×3回)

。と言う問題。

2)データ資料を参照にして、あなたの考えを述べよ。(400文)

2問目の構成の中に、データの特徴を1問目と同様の文を書き込むのは減点になるでしょうか?ならないでしょうか?

ご質問ありがとうございます。

読み取り・要約問題、意見論述問題が別々になっている場合に、意見論述に読み取りや要約の一部を再活用(引用)してよいかというご質問かと思います。

一般的には、過度な量の再活用でなければ差し支えないとなります。

ただし、今回は意見論述の字数が400字と少ないため、再活用の部分が多すぎると、意見論述が薄くなり、結果的に減点となる可能性はあります。

そのため、まるまる1文、2文を移すよりは、示す内容が分かる部分に絞っての引用が良いかと思います。

400字しかない意見論述では、その字数のなかで、データ資料との関連性、結論の明確さ、根拠の多様性と確実性、展開、独自性などを採点してゆくはずですので、

例えば字数が70字削られてしまえば、失点は免れないように感じます。

ただし、データ資料に確かな根拠を取るのは悪いことではないので、字数を無駄遣いせず、文でなく部分や語句で上手く指し示すことになろうかと思います。

問題で図表から分かることをあげて、自分の考えを述べるのですが、問題提起から結論に繋げるまでに必要なことだけを図表から読み取ればいいでしょうか。

ご質問ありがとうございます。事情で回答が大変遅くなり申し訳ありません。

図表の読み取りは、論述の根拠となりうる部分だけを読み取るというより、まずは図表全体の読み取りを求められていると考えてください。例えば、「課題文」の要約で、その後の論述に必要な部分のみまとめるのは、要約・要旨という意味から少しずれてしまいます。図表の読み取りも、同様の考え方がよいでしょう。

もし、過去問等で「自分の論述に必要な内容」しか制限字数上書けないという場合、読み取りのなかの1要素に字数を使い過ぎている傾向があるのかも知れません。

採点基準から考えても、恐らく全体的な読み取りを前提に、基準が設けられていると予想されます。

解答例までありがとうございます!

私も北里大学医療衛生学部の公募を受ける予定なので、とてもありがたいです。

イワトシさん一緒に合格しましょう!

250字以内で関連した資料が5つ、6つあり、資料を参考に自分の考えを書く場合どのような配分でどんな構成にしたら良いでしょうか。

(※コメント投稿の位置が誤っていたため、まとめて再投稿しました)

>>

受験ネット 加藤 より:

コメントありがとうございます。

「250字以内で関連した資料が5つ、6つあり、資料を参考に自分の考えを書く」という問題は、読み取りの表現が不可能に近く、入試問題としては、本当にあるのだろうかという感想になってしまいます(採点側も読み取りの精度の採点が不可能)。もう1度出題条件を確認してみてください。誤りがないようなら、出題の大学名等をお知らせください。

>>

北里大学の公募制試験です

>>

公募制の過去問をいくつか確認してみましたが、見つかりませんでした。年度と学部もお知らせください。

>>

確か去年の医療衛生学科のやつがそうだったと思います

https://www.kitasato-u.ac.jp/jp/goukaku/albums/abm.php?f=abm00035385.pdf&n=15-1_%E5%8C%BB%E7%99%82%E8%A1%9B%E7%94%9F%E5%AD%A6%E9%83%A8%E5%85%AC%E5%8B%9F%E5%88%B6%E6%8E%A8%E8%96%A6%E5%85%A5%E5%AD%A6%E8%A9%A6%E9%A8%93_%E5%B0%8F%E8%AB%96%E6%96%87.pdf

>>

リンクを貼られた年度の場合、問1~問5が、課題文と図表の読み取り問題となっていますので、問6は主に意見論述のみとなります。

※下の返答も確認してください。

意見論述の場合も同じような構成で書けばいいのでしょうか?

「同じような構成」とはどういう意味でしょうか?

上の「250字以内で関連した資料が5つ、6つあり、資料を参考に自分の考えを書く場合」でも、初めから社会人入試と記していただければ、入試問題を何年分も確認せずにスムーズに進みました(大学入試では高3生の受験がメインのため、断りがなければまずそこを探します)。

言葉足らずですいません。

自分も北里大学の公募推薦を受験しようと思ってるのですが、意見論述も①読み取った内容

②序論③本論④結論で構成して書くのでしょうか?

それとこのようなグラフなどがある意見論述の練習は過去問だけでいいのでしょうか?

読み取った内容は、意見ではありませんので、意見論述では除外されます。

上の過去問の場合以下のようになります。

・問1~問5 … 読み取り問題

・問6 … 意見論述(が中心)

小論文(意見論述)の段落構成の目安は以下のようになります。

・600~800字(最頻出) 4段落(序・本・本・結)

・1000字以上 5段落以上

上の例では250字となり、圧倒的に短くなります。

400字(小中学校でよく使用する原稿用紙)あれば、2段落(本・本)作れますが、250字ではそれも厳しいです。

そのため、段落なしが良いと思います。

・解答用紙が原稿用紙であった場合、1マス下げることは、行いません。

・解答用紙が自由用紙の場合でも、1字分下げることは行いません。

・250字の内部の展開は、「根拠」→「結論」を改行なしで書くのがよいでしょう。

ただ、実際に書いてみると、効率よく表現すれば、資料の読み取りも組み込める字数でした。

そのため、課題文、資料の読み取りが、採点基準に含まれる可能性もあります。例を参考に、効率よく組み込んでください。

その場合、出典を明記(例 図1)、数値を正確に抜き出す、計算結果も使う、です。

出題全体として、「計算を面倒がらずに、早く正確に行うことができるか」「課題文やグラフ・図表について、決めつけずに、客観的に見ることができているかどうか」「社会的な視野を持っているかどうか」が問われています。

問5 解答例

日本は医療機器の国内売上額は世界2位(9.1%)であり、生産消費自体は活発だ(図4)。世界的に医療機器売上は伸びている(過去8年で37.9%増、図5)が、日本は輸出額の伸びが鈍く輸入が増えている(図3)。このことから、日本の医療機器生産は、そのポテンシャルの割に国際競争では苦戦していると推察できる。課題文にあるように「知的集約型、高付加価値型」「ものづくり術を生かす」と、日本経済の停滞を救う可能性があり、国の政策として医療機器産業の育成に努力すべきであるし、大学にも補助金を給付すべきである。(248字)

>>>

勉強法

グラフなどがある意見論述の練習 → 過去問5問、類題5問、仕上げに過去問1問のような流れがよいと思います。過去問が不足する場合、過去問2問、類題8問、仕上げに過去問1問のようにアレンジしてみてください。

わかりやすい説明、解答例

本当にありがとうございます!しっかりと勉強して合格できるよう頑張ります!ありがとうございました!

問題が「〜を説明せよ。」となっているデータ読み取り型の小論文の文末表現に迷います。

表やグラフをもとに、「〇〇の特徴(推移/要因等)を説明せよ。」という問題の場合、「(グラフから読み取ったこと)から〜ていると考えられる。」のように、文末に「〜と考えられる。」や「〜と言える。」と書くのは正しいでしょうか?

ちなみに「〜と考えられる。」の「〜」には、データから読み取ったことから言えること(資料には明記されていないこと)を書きます。

例)Q「要因を説明しなさい」

表より米の消費量が減少し、肉類の消費量が増加している→食の欧米化が進んでいると考えられる。

※「自分の意見を書きなさい。」ではないので、どこまで書くべきか迷ってしまいます。

コメントありがとうございます。

「説明せよ」という指示ですので、論じたり意見を述べたりするわけではなく、純粋な意見(主観)はまずカットできそうです。

「資料に明記されていないが、明らかに、客観的に推察できること」については、指示がはっきりしない部分もありますが、採点基準に入っている可能性はあります。

そのため、自分が受験生なら、採点基準に入っているリスクを考えて、書いておくと思います。

・米の消費量が減少し、肉類の消費量が増加 = 客観的な読み取り内容〇

・食の欧米化の進展 = 客観的に推察できる内容〇

・健康に弊害がある、農村の風景や保水機能の低下 = 客観的に推察できなくはないが、本題から離れてきている。×

・改善が必要だ = 主観的な意見 ××

小論文の問題で、3つの図がある場合はどのように書けば良いでしょうか。

問題は、図1、図2、図3からわかることをあげて、自分の考えを800字以内でまとめる、タイトルをつけるというものです。

ご質問ありがとうございます。

統計から読み取った内容は、全体の約2~3割と言われます。

構成例(字数は目安)

1 読み取った内容 200字

2 序論 100字

3 本論 200字

4 本論 200字

5 結論 100字

例えば、下のような書き方が分かりやすいです。

75歳以上の高齢者の交通事故の発生形態は、右左折や出会い頭が多い(図1)。75歳以上の運転免許所有者は、平成23年から33年の10年間を見ても1.63倍に増加し、今も増え続けている。しかし、平成26年以降、毎年約30万人ずつ増えてきたペースは、平成31年以降鈍化している(図2)。セーフティ・サポートカーSという、急発進や衝突被害を防ぐ特別仕様車の普及は、まだ不十分である(図3)。以上が3つの図から読み取れる内容である。(211字)

なお、記事内容を改訂しましたのでご確認ください。また、このご質問は、ほかの受験生にも有用ですので、記事内にも転載させていただきました。

ご質問答えていただきありがとうございます。

タイトルはどのようにつければ良いでしょうか。

タイトルは、結論を書けるなら、それがよいです。

「後期高齢者の運転免許は、返上を原則とすべき」

字数上難しい場合は、テーマでも構いません。

「後期高齢者の運転免許」

250字以内で関連した資料が5つ、6つあり、資料を参考に自分の考えを書く場合どのような配分でどんな構成にしたら良いでしょうか。

コメントありがとうございます。

「250字以内で関連した資料が5つ、6つあり、資料を参考に自分の考えを書く」という問題は、読み取りの表現が不可能に近く、入試問題としては、本当にあるのだろうかという感想になってしまいます(採点側も読み取りの精度の採点が不可能)。もう1度出題条件を確認してみてください。誤りがないようなら、出題の大学名等をお知らせください。

北里大学の公募制試験です