高校や塾の先生向けの、小論文の指導法です。既存の参考書では進学校の生徒向けの内容が多く、進路多様校では使用しづらい面がありました。このページでは、文章が苦手な生徒向けの指導方法を共有させて頂きます。

※難関高校受験の小論文指導にも適用できます

文章が苦手な生徒が小論文を書くことに躊躇する、1番の理由が「段落構成」

例えば、来週小論文の試験があるのに何も対策できていないという生徒がいるとします。もし1つだけ何かを教えるとしたら「汎用的な段落構成」だと言えます。

参考書等では、冒頭に課題文型、グラフ図表型などの分類を置くことも多いようですが、より実践的なのは、「汎用的な段落構成」ではないかと、筆者は考えています。

試験場で小論文の問題(例えば「あなたの地域の課題を800字以内で自由に論じなさい」)を目したとき、大人や文章が得意な生徒なら、おおかたの段落数が思い浮かび、頭の中なりメモなりで、構想を準備できます。ある程度の評価を受けられる文章が完成するかどうかは、7割以上「構想段階」で決まると見てよいでしょう。

高校生が入試でよく出会う字数は、下の3分類です。

- 300~400字 …短めの志望理由書など。専門学校に多いですが、大学でも見かけます。

- 600~800字 …大学入試の小論文や志望理由書の定番。

- 1000字 …大学入試の事前課題でよくあり、文章が得意な生徒でも戸惑うことが多い。

段落数は、字数の百の位の数字に注目し、その数字を2で割ります。

- 300~400字 …(4÷2より)2段落構成

- 600~800字 …(8÷2より)4段落構成

- 1000字 …(10÷2より)5段落構成

小中学校では、400字詰めの原稿用紙は3段落(はじめーなかーむすび)で教えますが、入試ではこの構成では無駄(はじめ・むすびといった「要点」に字数を取られる)が多く、2段落構成が良いでしょう。

具体的な展開については、序論ー本論ー結論で教える高校も多いですが、日頃、体系だった文章を読まない生徒にとっては序論の意味が分かりづらく、また重要な、序論(テーマと結論)=結論という構成がピンと来ないようです。

そこで、「要点ー詳しくー要点」と教えるともっとも分かりやすいようです。

筆者は一時期、進路多様校で抽象ー具体ー抽象と教えていた時期がありました。本質的ではあるのですが、浸透が良くないため、短期間でこの教え方はやめました。

「要点ー詳しくー要点」のフォーマットは、字数別にみると下のようになります。

- 300~400字 … 2段落構成 👉詳しくー詳しくと展開する

- 600~800字 … 4段落構成 👉要点ー詳しくー詳しくー要点と展開

- 1000字 … 5段落構成 👉要点ー詳しくー詳しくー詳しくー要点と展開

上の考え方を教えるだけで、生徒は未知の小論文出題に対応できることもあります。

- 1段落数の決定8÷2=4段落構成

- 2展開要点ー詳しくー詳しくー要点

- 3展開メモ要点ー「シャッター商店街のことを書く」ー「お客さんを増やすアニメのイベントを提案」ー要点

- 4実際に書く原稿用紙等に記述

くり返しになりますが、小論文の指導書では、まず「テーマ型(指示のみ)」「課題文型」「グラフ図表型」のように分類することが多く、高校からの要望でも初期案では分類を教えてほしいと入っていることがあります。

しかし、過去問を見ればどの型が出るか予想はつきますし、少なくとも「少ない知識で達成できたという成功体験」を与えたい、指導の端緒にはふさわしくないとも言えます。

(参考)要点ー詳しくの教え方

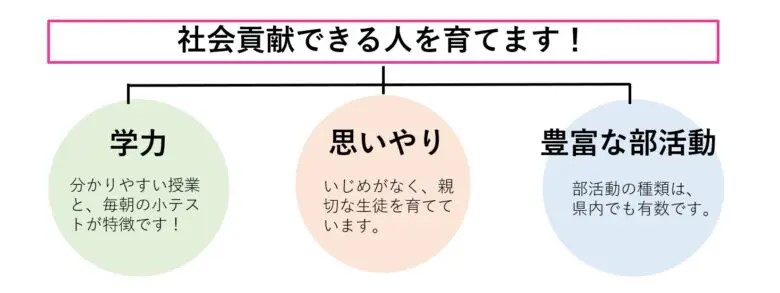

「要点」とは何か、「詳しく」とは何かといった段階でつまずく生徒は少ないようですが、時間があれば下のような図式を使用してもよいです。

上の図式がどのような仕組みなのかを生徒に聞くと、「要点」をまず提示し、「詳しく」枝分かれさせる仕組みだと気づきます。

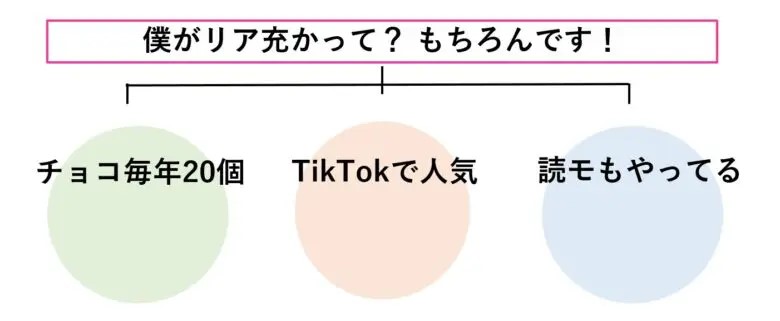

生徒の状況によっては、上の図のような事例も有効です。この場合も、「要点」をまず提示し「詳しく」枝分かれさせる仕組みであることを強調します。

探究の時間など余裕がある場合、空所補充として取り組ませてもよいでしょう。詳しくの1つを空所にする問題や、全ての詳しくを空所にする問題、要点を空所にする問題を用意し、進路多様校の生徒が苦手とする抽象・具体の区別を理解させます。

例題 「高校の紹介」「私のトリセツ」「私の住む地域の紹介」

なお上のような図を文章化する場合、図式と違い全体を一覧できないため、最後に「要点」をくり返すのがルールとなります。

小論文に対応できない根本的な理由は「時事問題」の理解不足

冒頭では、目先に小論文試験が迫った生徒向けのコスパが高い指導内容を共有しました。ここでは、高2段階や、高3の1学期から準備できる場合の指導法をお伝えします。

数学や英語と異なり、現代文や小論文は勉強しなくてもできる生徒がいるのは事実。この背景には文章を読んだ経験値が大きいこともありますが、実は時事問題(社会・文化・科学に関する知識)のストックが豊富なことが大きいです。

小論文では、課題文(現代文)を読ませてから書かせる出題が主流ですが、課題文は特にバランス型進路の高校の生徒にとっては抽象度が高く難解なものです。

時事問題に強い生徒は、文章自体が抽象的でも、知っている時事問題を頭の引き出しから出してきて、具体化しつつ理解することができます。論述部分でも知っている時事問題を具体例として活用できるため、スピードの差は歴然です。

時事問題(社会・文化・科学に関するできごと)のストックには、新聞や天声人語でも差し支えありませんが、ニュース週刊誌の『AERA』がおすすめです。

偏差値40を切る辺りからは、時事問題以前の実体験不足

ある観光地の高校(偏差値では40未満)で「地域の課題」で小論文の実作をさせたことがあります。次のような会話がありました。

生徒 何を書いてよいか分からないのですが?

筆者 観光地としての課題はないですか? 例えば、通学路に旅館がありますよね?(実際にその高校の周辺には旅館が多い)

生徒 えー、旅館ですか? ほとんど意識したことがありません!

このように、時事問題以前に実体験の不足が課題となることがあります。保護者の教育次第とも言えます。教育熱心な家庭では、家族旅行に連れ出すケースが多く、その回数などを聞いてみてもよいかもしれません。

小論文を書かせるならこの順番で

時事問題の知識と、段落の基本構成の知識だけで、小論文の大半は対応が可能です。参考書には「型」を覚えさえるものが多いですが、イレギュラーな出題もあります。

進路多様校の生徒が受験する中堅大学では、過去の受験生の出来具合(支離滅裂が多い?)を見て修正してきた結果なのか、展開を具体的に指示する出題が多くあります。

あなたが注目している「情報関連技術」を1つ挙げ、その技術に注目する理由と、その技術が発展することで社会にどのような影響を与えると考えられるかについて自分の考えを述べなさい(800字以内)。(江戸川大学 公募推薦 公式資料)

上の出題であれば、生徒は8を2で割って4段落、要点ー詳しくー要点ー詳しくの基本的な段落構成を知っていれば、対応(段落構成のメモ書き)が可能です。

- 1 要点 …テーマとしてAIを挙げる

- 2 詳しく …AIに注目した理由を、SNSで流れてくるAI作成の絵画のレベルを実例を挙げて説明。

- 3 詳しく …アーティストの仕事を奪う/浮いた人手を人手不足の領域に回せる

- 4 要点 …まとめる(良い点または悪い点を中心に、中立的な結論にならないように)

このような展開指示型の出題に出会った場合、賛否型、確かに~しかし型(一定の支持)、PREP法(検索でよくヒットする方法論)などを教え込んでいると、対応に困ることもあります。

そいうった前提を踏まえつつも、下のような順番で練習してゆくのがおすすめです。

- 1身近なテーマを300字前後(2段落構成)例 紹介したい地元の場所やお店/高校生活で頑張ったこと/自己PR

- 2展開指示型や賛否型を600字前後(4段落構成)SNSのメリット・デメリット(功罪)/小学生にスマホを与えること/校則(制服)は必要か

- 3提案型を600字前後(4段落構成)地域について自由に論じなさい/少子高齢化について自由に論じなさい/日本の観光業についてあなたの考えを書け

- 4過去問演習要約のある課題文型、グラフ図表型、学部に沿ったテーマなど

どの程度の数を練習するかは、生徒の学力やスケジュールに応じて組み立てます。

小論文で汎用性が高い段落構成

小論文では時事問題の知識と、段落の基本構成の知識が土台となります。しかし、下のような汎用性の高い構成は、覚えさせておくと記述力がかなり上がります。

600~800字の場合

| 1 | 要点 | テーマと結論(テーマのみでも可) |

| 2 | 詳しく | 体験談・具体例・理由・引用・内容 |

| 3 | 詳しく | 体験談・具体例・理由・引用・内容 |

| 4 | 要点 | 結論 |

文章が苦手な生徒が戸惑うのは、構成と書き出しに尽きます。テーマは、「小学生にスマートフォンを持たせるべきであろうか。」のように疑問形で書くこと(が多い)を教えておくとスムーズです。

上の構成は、賛否型では根拠とまとめられる体験談・具体例・理由・引用(専門家の意見、書籍、データ、与えられた課題文の一部やグラフ図表から読み取った内容を引用)のほかに、「内容」という項目を設定しているのがミソです。これにより、作文型、展開指示型、深掘り型(例 日本の美を論じなさい)などにもスムーズに対応できます。

| 1 | 要点 | テーマと結論(テーマのみでも可) |

| 2 | 詳しく | 体験談・具体例・理由・引用・内容 |

| 3 | 詳しく | 体験談・具体例・理由・引用・内容 |

| 4 | 要点 | 結論 |

下の作例では、第2段落は体験談、第3段落は理由を記述しています。

小論文の生徒作品例「小学生にスマートフォンを持たせるべきか」

小学生にスマートフォンを与えるべきだろうか。私は反対だ。

私はスマートフォンのしすぎで、高校受験に失敗してしまった経験がある。当時、パズル系のゲームに熱中しており、塾では廊下の片隅で、子供部屋では親の目を盗み、かなりの時間をゲームに費やしてしまった。勉強時間が減ってしまった結果、成績は上がらず、希望の高校に合格することはできなかった。私には小学生の弟がおり、いつかは高校受験をすると思う。弟を見ていると、特に小学生は、ゲームや動画にのめり込みがちな傾向を感じる。高学年になれば、先生や親の目を盗むことも覚え、勉強時間は少なくなってしまうと考える。

さらに、スマートフォンは歩きスマホでの事故にもつながる。小学生は、ゲームなどに熱中しやすい年齢であり、視野も狭くなりがちなことから、小学生の歩きスマホは特に危険である。また、ソーシャルネットワークサービス(SNS)を通じた危険な誘いを受けることも心配される。最近では、オンラインゲームを通じた誘いも報道されており、危険は広がっていると言える。

以上から、小学生にスマートフォンを与えることに、私は反対である。将来のために、学力を高めつつ、安全な生活を送って欲しいと考える。(約519字)

Q 小論文で体験談を用いてもよいでしょうか?

| 1 | 要点 | テーマと結論(テーマのみでも可) |

| 2 | 詳しく | 体験談・具体例・理由・引用・内容 |

| 3 | 詳しく | 体験談・具体例・理由・引用・内容 |

| 4 | 要点 | 結論 |

はい。上の表の「体験談・具体例・理由・引用」では、右に行くほど立証力が高いですが、生徒は専門家の見解や統計の数値は覚えていることは少なく、活用が難しいです。

限られた試験時間のなかで一定の質の論述を完成させるには、体験談の使用は許容範囲と見てよいです。ただし、(思いつきやすい書きやすいが)立証力が弱いという欠点はあるため、詳しくにあたる全ての段落を体験談で埋め尽くすのは避けます。体験談を使用したら、次は理由や課題文等からの引用を心がけるとよいです。

Q 体験談と理由は同列に考えてもよいものでしょうか?

はい。体験は1人のもの、具体例は数例みられるもの、それが全国(または全世界)にあまねく広がると「理由」になります。いずれも、抽象と具体に分けると、具体に属するものです。理由と呼ばれるものは、具体の素粒子が大量に集まったものだと、(生徒に教えるかどうかはともかく、先生側は)イメージしてよいです。

余談ですが、理由が具体に属することを説明している教材は。四谷大塚の中学受験予習シリーズぐらいではないかと思います。このシリーズは小説の構造も正確に説明しており、国語の授業や共通テストの小説の指導には大きなヒントとなります。

Q 現代文の評論は、典型的な構成ではないようなのですが?

はい。高校生に解かせる評論は、簡単には読み解けないように、構成を崩したもの(あるいは1冊の本から崩れるように切り取ったもの)が大半です。

例えば、2011年度センター試験国語の問題、鷲田清一『身ぶりの消失』の冒頭を見てみます。

わたしは思い出す。しばらく前に訪れた高齢者用のグループホームのことを。

住むひとのいなくなった木造の民家をほとんど改修もせずに使うデイ・サーヴィスの施設だった。もちろん「バリア・フリー」からはほど遠い。玄関の前には石段があり、玄関の戸を引くと、玄関間がある。靴を脱いで、よいしょと家に上がると、今度は襖。それを開けてみなが集っている居間に入る。

こちらは、体験談から入る構成となっています。生徒にテーマと結論を見破られにくいように、「詳しく」から入る文章を採用するのは、入試問題作成の基本となります。

なお、結論は体験談の後の「からだの動きが、空間との関係で、ということは同じくそこにいる他のひとびととの関係で、ある形に整えられているということだ」辺りですが、体験談が3つの形式段落(単に読みやすさやリズムから細かく分けられた段落)に分かれているため、生徒にとっては見つけづらいと言えます。

生徒がつまずく「自由に論じなさい」の出題

やや難関と呼ばれる大学を中心に、自由に論じなさいという出題は多く見られ、苦手とする生徒が多いです。

「自由に論じなさい」には、賛否を求める出題(選択的夫婦別姓制度に関して、自由に論じなさい/神戸大・改)もありますが、テーマの範囲内から課題を発見し、原因分析、解決策の提案を求めるものが多いようです。ここでは提案型と名づけます。

例えば「地域の課題を自由に論じなさい」のような提案型の出題では、下の形を教えておくと便利です。

| 1 | 要点 | 課題の提示 | 駅前のシャッター商店街 |

| 2 | 詳しく | 原因分析 | クルマ社会 |

| 3 | 詳しく | 解決策を提示 | 再評価されつつある路面電車の整備 |

| 4 | 要点 | 解決策のまとめ(前段との重複感がある場合は、解決後の状況を描写するとまとまりやすい) | 駅前に活気が戻る |

小論文出題の発想は3通り

小論文出題の発想は、おおむね3通りあります。

・二項対立型 …死刑制度について、自由に論じなさい(賛否型)。

・因果関係型 …あなたの地域の課題を1つ取り上げ、自由に論じなさい(提案型)。

・本質追及型 …人とともに生きるとはどういうことか論ぜよ。

理系肌の生徒なら、賛否はグラフの横軸、因果関係は縦軸をイメージさせるとのみ込みが早いです。

進路多様校の先生向けのLINE公式(無料)

大学、短大、専門学校、就職に希望者が分かれる進路多様校の先生は、指導が複雑でご苦労をされていると聞きます。そこでLINE公式でときどき情報を配信することとしました。

高校現場や生徒指導のなかで拾ったすぐに活用できる取り組みや技術、気づきを共有。配信頻度は少な目。ぜひご登録ください(LINEのプライバシー保護仕様から、登録者の氏名はこちらには分かりません。いつでも解除できます)。

進路多様校 受験ネット通信

登録はこちら https://lin.ee/DfahMDt

(参考)大手予備校の教員向け小論文研修から

この項目では、筆者が代々木ゼミナールで受けた、教員向け研修の一部を共有させていただきます。四角で囲んだ部分が研修の要約で、後続の部分は進路多様校向けに筆者の考え方を付記してあります。

高校生が文章を書くスピードの目安は、100文字あたり5分

高校生が文章を書くスピードの目安は、100文字あたり5分である(600字なら30分)。

課題文の読解、要約問題、構想に全体の3分の1を使わせるのがおすすめです。例えば、60分で論述800字の入試問題では、論述にあてる時間は、40分程度となり(800字書ける計算のため)ギリギリ間に合う計算です。

ただし、進路多様校の生徒は上のスピードより遅い可能性もあり、課題文の要約にも時間がかかることが多く、注意が必要です。

課題文の要約については、下のページをご確認ください。

小論文の段落構成

①序論 … 自分の意見を明示する。

②本論

(1)そう考える理由を述べる。

(2)反対意見の想定(たしかに、~という面がある/また、~という考え方もあろう)

(3)自説のもっとも説得力のある理由を述べる(しかし、~/ただ、~)

③結論 … 自分の意見を再度明示する

上記が、研修講師による段落講師の提示です。

悪くはないと思いますが、本論に関してはやや展開を絞り過ぎで、賛否を求める二項対立型の小論文問題に特化した方法論とも言えます。

講師は徐々に型を崩していくことを提唱されており、上の構成を絶対視しているわけではありませんが、要点-詳しく-要点の展開(進学校なら序論-本論-結論と教える)がもっとも汎用性が高いと考えられます。

テーマが明示されない出題が苦手な生徒の指導法

文学の学術論文を執筆する場合、まず研究室の教授の専攻範囲内でテーマを決めてゆく。これはテーマが広めに提示される受験小論文を準備するプロセスと似ている。

大学入試(推薦入試)は、教授が自分のゼミに入ってほしい生徒を選抜するような側面もありますので、小論文はゼミでの立ち回りを測る予行演習と言えるといった観点ではないかと思います。

大学受験の小論文では、「死刑制度の是非」のようにズバリテーマが示されることもありますが、「人口減少社会について自由に論ぜよ」「人工知能についてあなたの考えを書け」のように、テーマが広く設定されることが多いです。

後者を苦手とする高校生が多いようです。課題発見力の不足と捉えられることが多いですが、実は単純に背景知識(時事問題の知識)の不足に原因があります。対策としては、『現代用語の基礎知識』(学習版という入門編もありますが、同書はかつてよりコンパクトになっており通常版で良いでしょう)や、新聞の代わりとして朝日新聞社の『AERA』がおすすめです。

小論文の得点を高める「先行研究」という発想

学術論文では、テーマを決めたら原典にあたり、さらに先行論文を研究し参考になる部分を考えつつ、全くの模倣にならないようその内容を記憶しておく。

研修で例示された、慶応義塾大の小論文では、膨大な課題文の中に英文が含まれていました。この英文のなかには、出題意図に沿うためには必ず利用すべき部分があり、原典に当たるという発想を、試験官が確かめようとした可能性があります。

※同時に、日本語で記述された小論文のなかで英語部分は目立ち、採点者が探すのも容易です。膨大な答案に瞬時に白黒をつける機能もありそうです。このように、小論文には「課題文のこの点に気づいてこの語を記述していなければ問題外」のように、○×式に近い採点が可能なように作問されたものもあります。

また、小論文試験には、独創性・独自性といった採点項目がある場合もありますが、進路多様校の生徒は、独創性・独自性の概念をつかむのが難しいようです。適切な体験談や具体例が掲載されている場合、独創性・独自性の評価は高まりますが、同時に普遍的な意見(先行研究のようなもの)と角度が異なる場合も評価は高まります。

短く凝縮した文章を書く訓練

生徒には、字数制限の2倍の量を書いて縮める訓練をさせると良い。

高校生が小論文を書くと、基本的には冗長になります。(小中学校で培った?)字数を埋めなければならないという意識が先に立つようです。また、文章を書くのが好きな生徒ほど、冗長になる癖を持つ場合もあります。

同じことを書くなら、なるべく短く伝えることで、ほかの要素を盛り込むことができ、得点のアップが期待できます。

なお、冗長になる癖を治すには、下の指導案なら「身近なテーマを300字前後(2段落構成)」の段階で済ませておきます。長い論述では、他に指摘することも多く、添削者も生徒も大変になってきます。

- 1身近なテーマを300字前後(2段落構成)例 紹介したい地元の場所やお店/高校生活で頑張ったこと/自己PR

- 2展開指示型や賛否型を600字前後(4段落構成)SNSのメリット・デメリット(功罪)/小学生にスマホを与えること/校則(制服)は必要か

- 3提案型を600字前後(4段落構成)地域について自由に論じなさい/少子高齢化について自由に論じなさい/日本の観光業についてあなたの考えを書け

- 4過去問演習要約のある課題文型、グラフ図表型、学部に沿ったテーマなど

マニアックな背景知識が合否を分ける?

学術論文で先行論文に当たるということは、受験小論文では既知の事実の学習にも通ずる。この学習範囲は、学習指導要領の範囲内で良い。

大学によっては、学部の研究課題に沿った小論文テーマを出題します。

法学部のように、法と道徳のような基本的なテーマをよく用いる学部もあれば、経済・経営・商学部のように、人口減少社会、人工知能といった、時事的な課題を好む学部もあります。

参考図書としては『現代用語の基礎知識』や『AERA』がおすすめですが、受験生としては、どこまで勉強すれば良いのかという疑問を持つかも知れません。社会科学系の学部を受験する場合、学習指導要領ということなら、「政治経済」の便覧の範囲内が目安になるでしょう。この範囲を優先するという考え方も有効かもしれません。

ただし、マニアックな知識が教授の印象に残り、構成や論証の甘さをカバーする可能性もあります。毎年似たテーマが出題される大学を受験する、記憶力が高い生徒なら、知識を仕入れておくことも有効です。

小論文の授業計画は、演繹型で進めるのか、帰納型で進めるのか?

学術論文の場合、結論の決定は、原典や先行論文を読みながら自然に結論が出るのを待つか、あるいは、ある程度結論ありきでプロセスを進めていく。

先入観を持たず、資料を客観的に見て、自然な形で結論を導いていくのが、本来の論文の姿です(演繹型)。

しかし、中期的な小論文指導のカリキュラムでこのプロセスを踏むと、生徒の調査力や読むスピードに左右され、カリキュラムが進まない傾向があるそうです。そのため、初めに結論ありきがスムーズだということです(帰納型)。

進路多様校の生徒の場合、探究学習にしても、教員がヒントや方向性を与えることが多く、通常、帰納型の授業展開となっているかも知れません。

反社会的な内容は、どう評価される?

受験小論文指導にあたって、反社会的な内容を特に教える必要はない。

教育基本法の前文に「公共の精神」とあり、第1条に「平和で民主的な国家及び社会の形成者」の育成とあります。高校、そして大学の趣旨からしても、反社会的な内容を生徒に教える必要はないということです。

学部別に見ていくと、反社会的な内容は、医学部、教育学部(特に教員養成系)なら即アウト。ほかの学部の教授も、その生徒を自分のゼミ(研究室)に迎えたいかどうかと考えると、歓迎はしないという意見が多いそうです。

なお、私見ですが文学部や芸術学部、社会学部においては、若干の「反社会性」も必要だと思います。しかし、常識を踏まえた立場から実験的に記しているというスタンスを伝えつつ、論述することが大切でしょう。

小論文の字数による減点は、大学によってさまざま

大学の教授にヒアリングした感触では、ハイレベルな大学ほど字数にこだわらないのではないか。例えば、慶応義塾大では「図表を含めて○○字以内で書け」というような、字数が曖昧な出題も見られる。設問に的確に答え、的確な立証が済んでいれば、字数が少なくても良いのではないか。逆に、ある種不真面目というかいい加減な大学では、一律に減点する場合もあるようだ。

講師が知り合いの教授にヒアリングした内容のため、統計的なものではないということです。

実際に、字数が95%を下回ったら減点しているとある国立大が公表したことがあるように一概には言えないと思います。高校生の場合「字数は9割」が望ましいと教えています。

なお、最終段落で予定した結論の後に、字数を増やすために付け足しをする生徒がいます。「論旨の一貫性」「結論は明確か」といった基準に抵触すううえ、かなり印象を落とします。

深い小論文を書けない生徒に欠けている、通時的な発想

例えば、ストーカーはもちろん犯罪だが、源氏を読むと垣間見として登場している。何度も和歌を贈ることは、現在ならストーカーだ(笑)。また、最近は歩きスマホが問題になっているが、昔ならこの行為は尊敬の対象だった。スマホの代わりに、本を読みながら道を歩いていたのが、勤勉の学徒の象徴、二宮金次郎だ(笑)。

高校生が小論文を書くとき、浅い考察にとどまることが多くあります。そのときに、古典や歴史の知識を生かせないか、という提案です。現代の高校生は「通時的な発想」に欠けているということです。

『現代用語の基礎知識』や『AERA』で得られる近年の時事の知識を、古典や歴史総合、あるいは地理などと融合させられると良いのですが、進路多様校の生徒は苦手とする部分です。教員が自身の得意分野を活用し、常に「横断ぶり」を見せたり、問いかけたりすることも必要だと考えられます。

生徒の思考を深めるための問いかけ

小論文のなかに「精神的な豊かさ」という曖昧な語彙を使う生徒がいた。どういう意味かと尋ねても、分からないという。しかし、豊かさとはどういう意味なのか(what)、なぜ精神的な豊かさが大切だと思うのか(why)などと問答を繰り返すと、不意に「精神的な豊かさというのは、社会的なストレスがない状態です」と深い答えが返ってきた。生徒は聞けばわかることばを自発的に発することができない。啐啄の機(※)が必要だ。

※ヒナが卵を内側から叩くときに、親が呼応して叩いてやること。

勝手に構想が生まれてくるのが進学校の生徒だとすると、進路多様校の生徒は、勝手に構想が生まれてくることは少ないです。しかし、問いかけを行うと、案外進学校の生徒との差はわずかということは、感じる部分があります。

小論文の採点基準

- 課題への回答が適切か

- わかりやすい論の進め方か(論点が明確/知識に偏重していない)

- 表現や語句が適切であるか(文体の統一/楷書体で文科省の指定通りの表現)

- 結論、その根拠、具体的な事例が含まれていること

上の内容は、一般的だと思います。詳しくは、次のページもご覧ください。

小論文 採点基準や点数はどうなっているの?(近日改訂予定です)

進路多様校の先生向けのLINE公式(無料)

大学、短大、専門学校、就職に希望者が分かれる進路多様校の先生は、指導が複雑でご苦労をされていると聞きます。そこでLINE公式でときどき情報を配信することとしました。

高校現場や生徒指導のなかで拾ったすぐに活用できる取り組みや技術、気づきを共有。配信頻度は少な目。ぜひご登録ください(LINEのプライバシー保護仕様から、登録者の氏名はこちらには分かりません。いつでも解除できます)。

進路多様校 受験ネット通信

登録はこちら https://lin.ee/DfahMDt

コメント