Q 小論文のまとめ方・終わり方、結論の書き出し方を知りたいのですが?

・

Q 小論文のまとめ方・終わり方、結論の書き出し方を知りたいのですが?

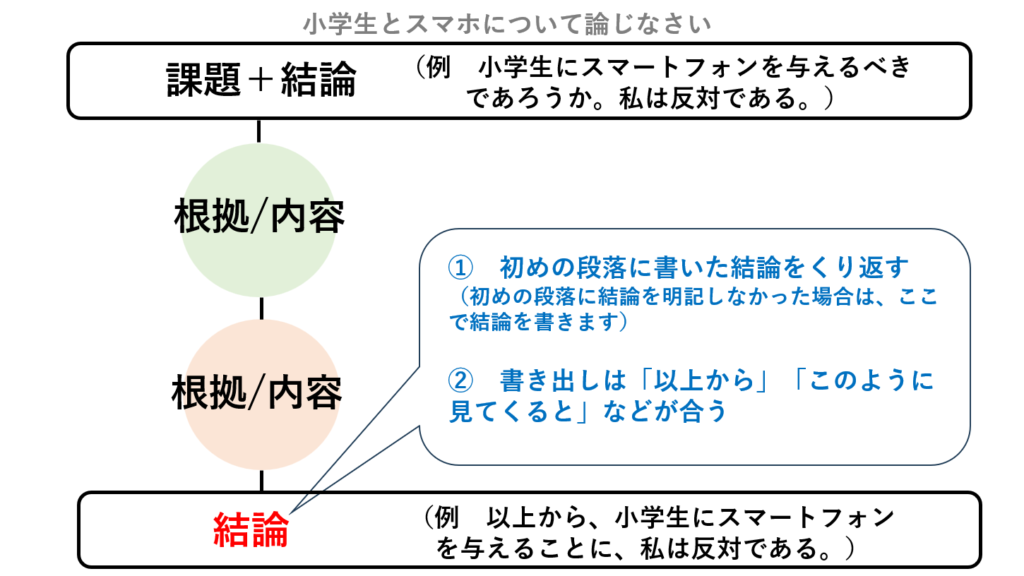

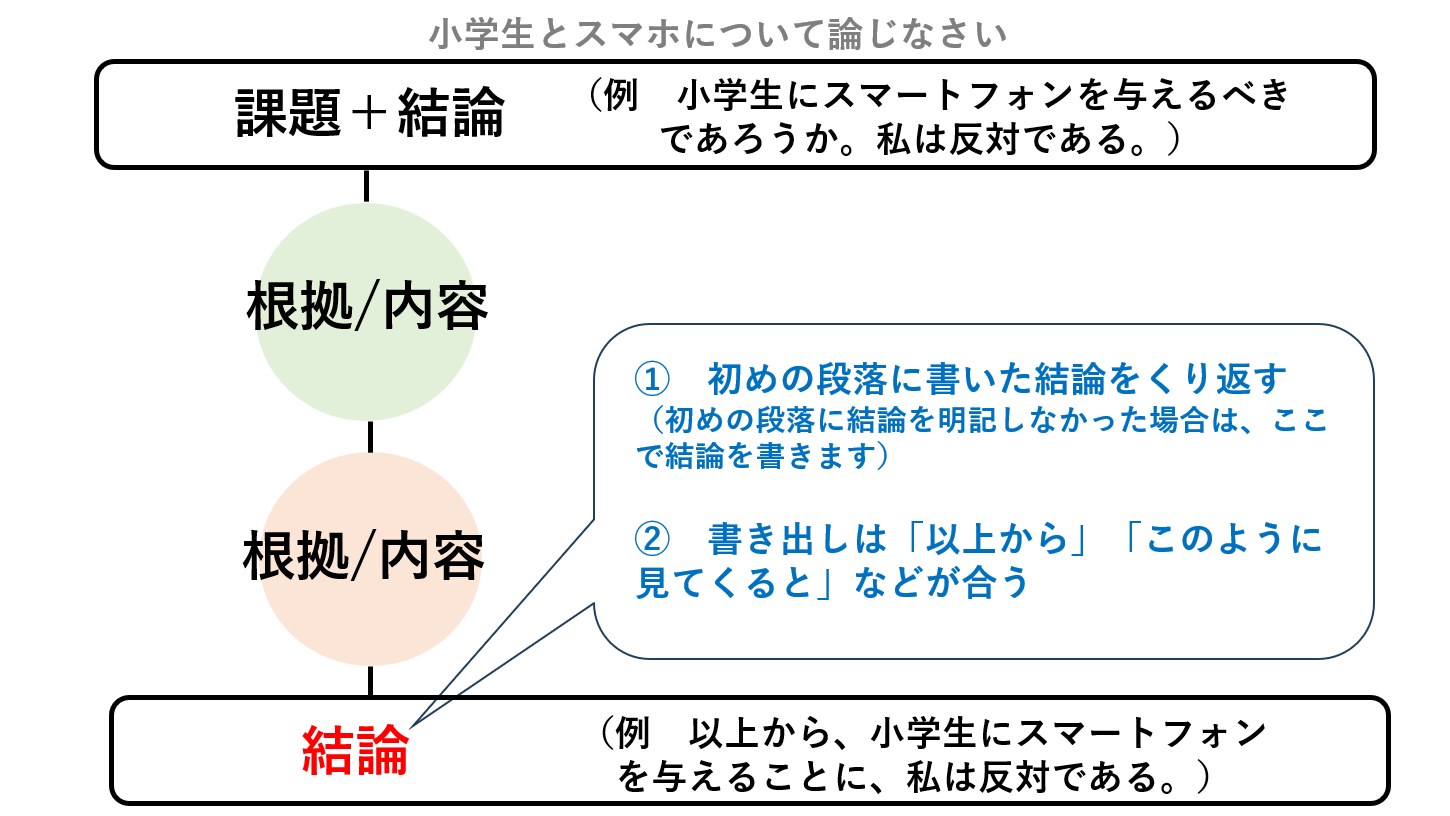

A はい。小論文をまとめる際には、終わりの段落を1つ作ります。その段落には、小論文の最初に結論を書いた場合でも、結論を再度書きます。注意したいのは、字数を増やすために、すでに書いた情報のくり返しや、新しい情報をつけ足すことです。最終段落は、基本的は結論のみとします。最終段落の書き出しは、「以上から」「このように見てくると」などがおすすめです。

小論文の最終段落には、もういちど結論を書く!

小論文は、大学入試なら、おおむね4段落構成です(600~800字の場合)。最終段落には、最初の段落に結論を書いた場合でも、もう1度結論を書きます。

受験の小論文では、すぐに結論を思いつかなかった場合など、結論を明記しないまま展開することがあります。この場合でも、最終段落には、やはり結論を書きます。

なお、「あなたの地域について自由に論じなさい」などといった、解決策の提案を求める小論文の場合、最終段落までに、結論に当たる解決策を記述し終えていることがあります。この場合、最終段落に解決策(結論)をくり返すと、しつこい印象を与えます。この場合「解決策を実施した後の良い状況」を書くと良いです。

小論文の結論 書き出しは?

小論文の結論の書き出しは、「以上から」「以上の内容から」「このように見てくると」「これらのことから」などがおすすめです。

「以上」のように、そこまでの全体を指し示す言葉か、「この」「これら」という指示語を使います。読み手に前半を思い出してもらい、結論(まとめ)に移ることを伝えます。

小論文の結論で書いてはいけないことは?

小論文の結論に書いてはいけないことはありますか?

はい。指定字数に近づけるために、すでに書いた情報のくり返しや、新しい情報をつけ足しはNGです。

以上から、小学生にスマートフォンを与えることに、私は反対である。そもそも前述したように、単に連絡を取るならスマートフォンでなく、携帯電話で十分なのである。メーカーの宣伝に乗せられ……

以上から、小学生にスマートフォンを与えることに、私は反対である。前述したことに加え、近年はネットワークゲームを介し、年齢が上の知らない人と連絡を取り、騙されるようなケースもあると聞く。……

このほか、書くうちに気持ちが乗ってきて、「絶対に」「断じて~すべきだ」「何があっても許してはならない」のように、やや過剰に意見をまとめてしまうケースも見られます。人命や人権など、重大な問題を説得力を持って展開できた場合などを除き、過剰な断定的表現には注意が必要です。

結論部では、勢い任せに書かない、単純なくり返しをしない、新しい話題をつけ足さない。この辺に注意すると良いですね!

小論文の結論は、中立の立場にすると落ちる?

例えば、「以上から、人工知能にはメリットもデメリットもあり、我々は今後慎重にその影響を見極める必要がある。」といった結論を書きたいテーマもあるはずです。

中立、あいまいな結論は、大学入試などの試験では、基本的には避けてください。小論文は、大学等研究機関の論文をベースとしており、結論がはっきり示されるのが普通だからです。「結論の明確さ」を採点基準に含んでいる大学も、一定数あると考えられ、大きな点差につながります。

中立性を示したい場合、条件つき賛成(反対)という書き方が、おすすめです。「以上から、失業者の再雇用に向けた訓練に、手厚い支援を与えるなら、私は人工知能の活用に賛成である」

学部ごとにNGと言える結論はある?

小論文は、基本的には、どのような結論でも書くことができます。小中学校までは、社会通念に反した斬新な結論は、余り評価されませんが、大学受験では、学生らしい自由な発想を歓迎するという雰囲気があります。

ただし、人類共有の最高価値(生命、平和、人権)や、各大学が力を入れる新しい価値観(SDGs、ジェンダー平等)に敵対することは、おすすめできません。また、学部によっては、好まれない結論も存在します。

| 学部 | 好まれない結論 |

| 教育学部 | ・学校や勉強の意義を否定するもの。 ・極端な教育論(度を越した自由放任、極端過ぎる管理教育) ・浅い教育論(勉強は、仕事の能力につながらないなど) |

| 法学部 | ・道徳や規範意識の欠落(場合によっては法律を破ってよい。法律は絶対ではないなど) |

| 経済学部 | ・比較衡量に基づかない結論(×人類の豊かな発想を否定するAIの導入には反対だ) ※〇労働者の一時的な失業によるデメリットは対策が可能であり、国全体の生産性の向上を考慮すれば、AIの導入には賛成できる。 |

| 看護医療系 | ・西洋医学の否定 ・人命の軽視、不用意な安楽死の是認など。 |

一方、文学、社会学、芸術や、既存の学問の枠にとらわれない総合科学系の学部では、受験学科や大学の校風にも注意が必要ですが、比較的斬新な発想が評価される場合もあるでしょう。

コメント

常識についてという小論文はどう書けばいいのでしょうか?

コメントありがとうございます。

小論文では、出題を見て「賛成型」「提案型」「本質追求型」と分けるのがコツです。

今回は、賛否ではなく、本質追求型と捉えると良さそうです。

書くことを考えるさいには、まず体験や事例を考えます。

常識に関して、有効に働いている場合と、そうでない場合を考えるとよいでしょう。

例えば「弱者を皆で守る」という常識は、優先席のように有効に働くケースが多いと思いますが、少し前の「男は男らしく、女は女らしく」といった常識は、人によっては息苦しい生き方を強いるものとなっていました。

ただし、結論は、「常識は、正しいものは守り、そうでないものは否定する」では、どっちつかずですので、例えば常識を疑うことが重要だなどのように、統一感のある結論を設定します。

展開例

1要点 常識についてどのように考えればよいのだろうか。

2詳しく (常識が有効に働くケースを説明)

3詳しく (常識が、人の権利や社会の発展を阻害するケースを説明)

4要点(結論) このように見てくると、私は、常識はいったん疑うことが重要だと考える。

以上は一例です。

なお、このページ全体に改訂を行いましたので、今一度ご確認ください。

序論を質問系にできず、最初の構成をうまくできず先になかなか進めない。

質問系にせずどんどん書いてたら内容がばらばらになってしまっていて同じことを何回も繰り返してしまっていた。先生にもOKをもらえなかった。

質問系にできない場合どのように進めたら上手に書けますか。教えてください。

足して

小論文の書き方も最初から教えてほしいです。

ご質問ありがとうございます。

小論文では、課題を自分で考える(質問形、疑問形にする)ことも試されているので、基本的には質問形でのテーマ設定は、避けられません。

ヒントとして、小論文は次の3パターンで構成されていることを知っておくと便利です。

・賛否が分かれるパターン

・課題が示され、解決策を求めるパターン

・1つのことを深掘りするパターン

例えば「子どもとスマートフォンについて論じなさい」なら、賛否が分かれるパターンが求められています。

・「子どもにスマートフォンを与えるべきであろうか」

また、「新型コロナについて、あなたの関心に沿って、自由に論じなさい」なら、以下のようなパターンが考えられます。

(賛否)「新型コロナの完成拡大を防ぐため、一部の人がロックダウンを求めているが、日本はそうすべきなのであろうか」

(課題と解決策)「新型コロナ感染症の若い世代への拡大がみられるが、どのように防げばよいのだろうか」

(深堀り)「新型コロナは正解的に拡大した感染症の1つだが、過去の感染症を含め、どのような点に本質があるのだろうか」

深堀りは、読書が好きな人向けですので、賛否か「課題と解決策」のどちらかの方法でテーマを設定できないか考えてみてください。

なお、テーマが思い浮かばない場合、知識不足のことも多くあります。現代用語の基礎知識という本が、おすすめです(または志望学部の小論文ネタ集)。

今、私は「薬学部などの医療の仕事に就き、活躍するために薬学部で何を学ぶ必要があるのか。具体的な事例を挙げて自分の意見を600字で述べよ」というテーマなんですが、最初の書き出しが分かりません。私は病気を経験していたので、そのことも書けたらいいなと思うんですがどうですか。教えてください

ご質問ありがとうございます。

600字の場合、4段落構成で、1段落目は、全体の要約がおすすめです。

例

1 私は、将来病院での薬剤師勤務を希望しているため、基礎薬学をしっかり学んだ上で、医療薬学など実践的な部分に習熟したいと考えています。

本論は、2段落に分けるのがおすすめです。

薬剤師は、国家資格であり、学ぶべきことは各大学で共通していますので、その流れを1段落分書くとよいでしょう。ここは、他の受験生と差が付きにくいですが、具体的な講義名、具体的に学ぶ内容などをしっかり例示することで、差がつきます。大学のパンフレットやWebサイトを熟読し、入試の難度によっては、薬学の初心者向けの本を読むと差がつきます。

もう1段落は、とくに追究してみたいみたいテーマを書くとよいでしょう。ここで、病気の経験を書き、どの分野の薬学を特に研究してみたいかを書きます。ここは、志望大学の教授、専門分野、論文などをよく調べます。本を読んでおくと、ここでも差がつきます。

ためになります