アメリカの教育心理学者フランシス・P・ロビンソンが考案した、「SQ4R読書術」(SQ4Rメソッド)が話題です。読書術はもちろん、勉強に生かす方法も説明します。

・

SQ4R読書術とは?

「SQ4R読書術」の方法は、以下の通りです。アメリカで、大学生や軍人向けに開発された読書術ですが、高校生の勉強法にも応用できます。

- SSurvey(調査)本(授業)の全体像をつかむ

- QQuestion(質問)興味に応じて質問を考える

- RRead(読む)本を読む(授業を聞く)

- RRespond(回答)何も見ずに記憶だけで質問に答える

- RRecord(記録)(本や授業ノートを見返し)どこかにまとめる

- RReview(復習)まとめた内容を見直す

S=Survey(調査) …もくじ、各章のタイトル・サブタイトル、章の始めや終わりの要約、太字部分、図表などをざっとながめ、全体の構成を予想します。

Q=Question(質問) …自分が知りたくなったことを、質問形式でメモします。ノートや、スマホのメモ帳機能を使ってみましょう。

R1=Read(読む) …質問の答えを探すつもりで、読んでゆきます。授業の場合は「聞く」に置きかえられます。

R2=Respond(回答) …質問への回答を考えます。本(教科書、参考書、プリント)を見ずに、自分の言葉で説明します。

R3=Record(記録) …質問と答えに関連づけつつ、本や授業内容全体をまとめます。ノート、本の余白、スマホのメモ帳など、使いやすものを利用。

R4=Review(復習) …定期的に復習します。

「本(教科書、参考書、プリント)を見ずに、自分の言葉で説明」を見落とすと、効果が半減します。

説明を聞くことも重要ですが、自分で説明することで、理解が深まります。成績のよい生徒ほど「ぬいぐるみでも、時間を持て余している兄弟でもよいので、誰かに教える形で勉強している」「必ずノートにまとめている」という答えが返ってきます。

「SQ4R読書術」の例

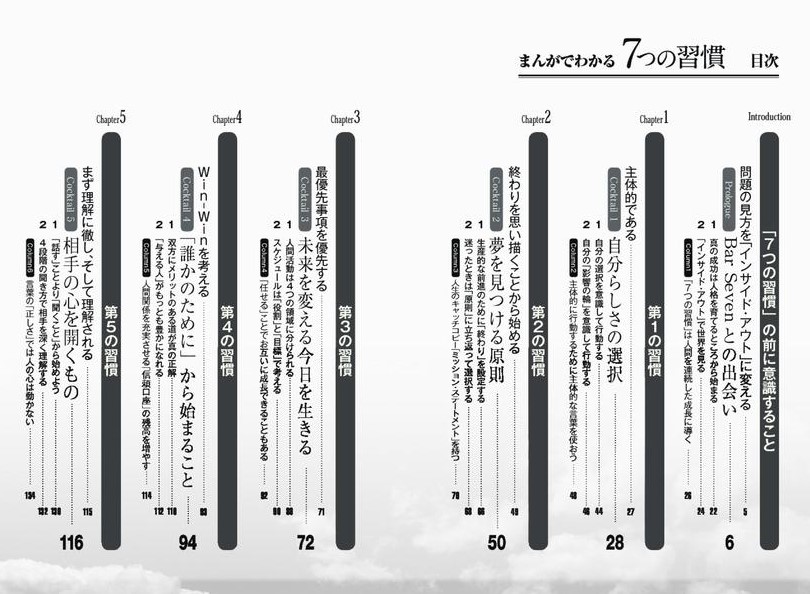

例えば、『まんがでわかる 7つの習慣』という本を読むとします。

まず、前書きやもくじなどをざっと読み、全体の構成を予想します。

次に、自分が知りたくなったことを、いくつか、質問形式でメモします。例えば、第4の習慣には、「WINーWINを考える」「双方にメリットのある道」のようなヒントがあります。

例 Q あまり相性が良くない先輩とうまくやるにはどうしたらよい?

そして本を読んだあと、何も見ずに、自分の言葉で答えを考えます。

実際に本を読むと、上の問いの答えは、第5の習慣(「まず理解に徹し、そして理解される」)の方が当てはまることに気づきます。このように、質問の扱いは、融通を効かせて構いません(質問を少し変えることもOK)。

Q あまり相性が良くない先輩とうまくやるにはどうしたらよい?

はい。あの先輩は、自分のことが嫌いかもと考える前に、先輩のことを知ろうとしなければダメです。よく考えたら、名前くらいしか知りませんでした。趣味、出身の中学校、好きな歌手、兄弟のことなど、いろいろ聞くことで、先輩も僕を意識してくれることが分かりました。これが、第5の習慣(理解してから理解される)です!

はい。OKです。あとは、本全体をノートなどにまとめ、ときどき見返すようにします。

「SQ4R読書術」を勉強に生かす

この方法は、授業にも生かせます。

例えば、日本史や世界史なら、授業が始まるまでに、教科書をざっと確認し、ノートに疑問をいくつか挙げておきます。授業は、その答えを探すつもりで聞きます。そして、帰宅後、答えを(何も見ずに)自分の言葉で言い、言えたら、ノートにまとめます。

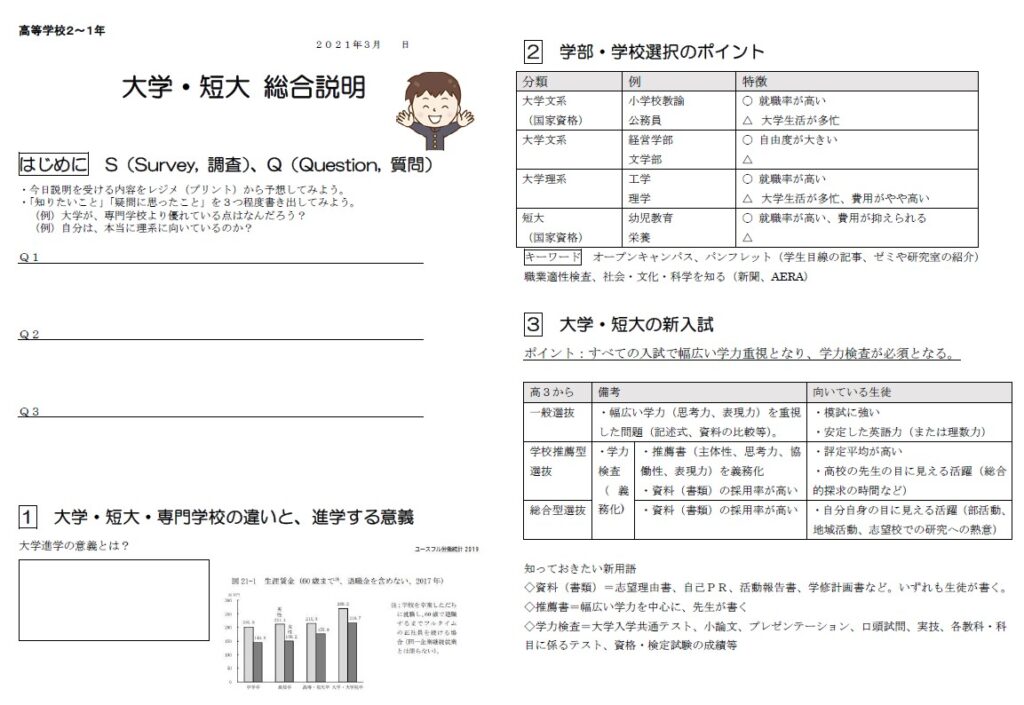

先生向け 「SQ4R読書術」を意識したレジメ例

高校内、進路別説明会の「大学短大総合説明」のレジメです。導入として、S(Survey, 調査)、Q(Question, 質問)の時間を、5分程度取ります。

はじめに S(Survey, 調査)、Q(Question, 質問)

- 今日説明を受ける内容をレジメ(プリント)から予想してみよう。

- 「知りたいこと」「疑問に思ったこと」を3つ程度書き出してみよう。

(例)大学が、専門学校より優れている点はなんだろう?

(例)自分は、本当に理系に向いているのか?

- Q1

- Q2

- Q3

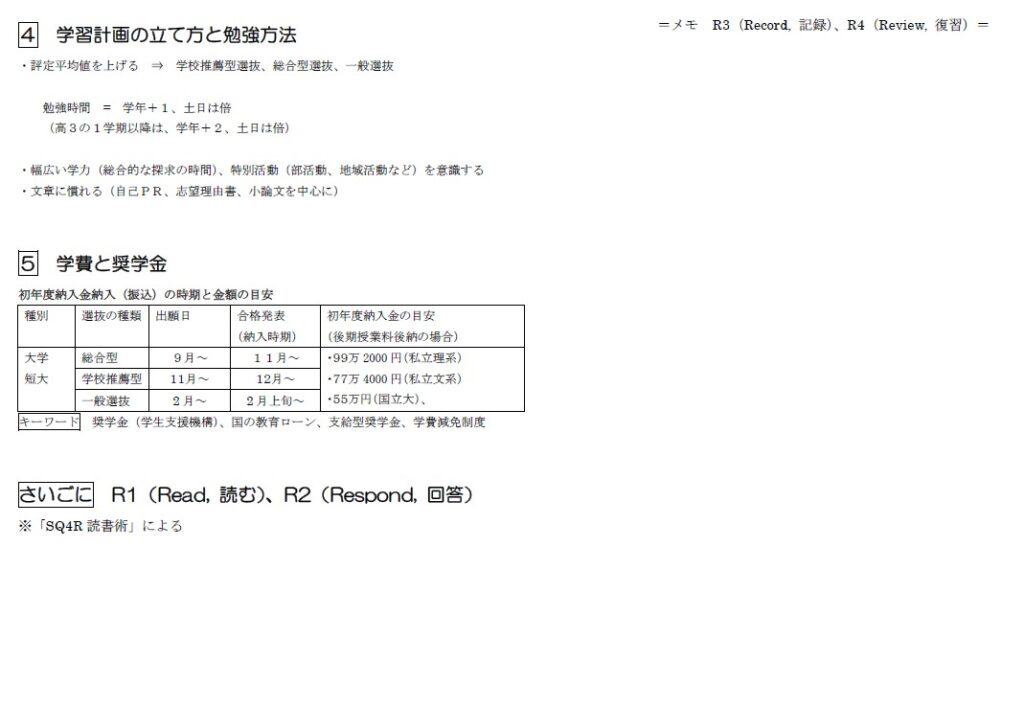

まとめとして、説明を聞く形での「R1(Read, 読む)」が終了したことを知らせ、R2(Respond, 回答)の時間を5分程度取ります。

また、単発の説明会ですので、実際に行う生徒は少ないかも知れませんが、R3(Record, 記録)、R4(Review, 復習)を、自宅学習として説明します。

毎日の授業にも生かせる

この手法は、単発の説明会だけではなく、毎日の授業に生かせそうです。また、新入試で問われる「主体的な学習」「思考力」「表現力」にもつながりそうです。とくに感染予防から控えめにならざるを得ない、(会話を伴う)アクティブラーニングの代用ともなりそうです。

進路多様校の先生向けのLINE@(LINE公式)

大学、短大、専門学校、就職の希望者がいずれもおり、一定数の生徒が推薦を使う高校の先生は、業務が多くご苦労されています。そこで、LINE@でときどき情報を配信することとしました。

- 筆者 … 元予備校講師(国語・小論文科)。現在、国家資格・キャリアコンサルタントとして、年に80の高校で講演、課外授業活動。

- 特徴 … 現場で拾った、15秒程度で理解できる、すぐに活用できる取り組みや技術を共有。配信頻度は少な目(宣伝ではないので、情報を入手したときのみ配信します)

ぜひご登録ください(LINEのプライバシー保護仕様から、登録者の氏名はこちらには、分かりません。いつでも解除できます)。

コメント