この年表は、予備校で日本史を担当する講師が、受験上、最初に押さえておくべき300のおおまかなできごとを、歴史の流れが分かるように、世紀ごとにわかりやすくまとめた年表です。

通史の学習法 日本史通史のやり方・勉強法|予備校講師直伝

まず押さえたい日本史の流れ

- 日本史通史1~5世紀「日本、中国の後(5)光を借りる?」5事件

- 日本史通史6世紀「インドから、遠路(6)仏教がやって来た!」5事件

- 日本史通史7世紀「厩戸皇子、十七(7)のルールを作る」12事件

- 日本史通史8世紀「奈良遷都、いまは(8)何もない場所?」18事件

- 日本史通史9世紀「山深い場所に、新しく(9)仏教が誕生」9事件

- 日本史通史10世紀「副総理・菅原道真、遠(10)く太宰府へ左遷」11事件

- 日本史通史11世紀「藤原氏が日本の中心に。伊藤(110)も佐藤も子孫?」9事件

- 日本史通史12世紀「平氏壇ノ浦に沈み、ついに(12)源氏の鎌倉幕府へ」8事件

- 日本史通史13世紀「攻め込む元、参戦の意味(13)なく貧しくなる武士」16事件

- 日本史通史14世紀「弱い室町幕府、いよ(14)いよやまない戦乱」14事件

- 日本史通史15世紀「昨日も一揆、今日も行こう(15)一揆」10事件

- 日本史通史16世紀「で、いわゆる(16)安土桃山時代の桃山ってどこ?」17事件

- 日本史通史17世紀「江戸時代、士農工商はいな(17)かった?」22事件

- 日本史通史18世紀「浅間山大噴火で、田沼意次いや(18)おうなく失脚?」15事件

- 日本史通史19世紀「井伊直弼白昼に落命!一気(19)に江戸幕府終焉へ」73事件

- 日本史通史20世紀「戦争の犠牲を経て、二十(20)世紀の現代へ」68事件

- 日本史通史1~5世紀「日本、中国の後(5)光を借りる?」5事件

- 日本史通史6世紀「インドから、遠路(6)仏教がやって来た!」5事件

- 日本史通史7世紀「厩戸皇子、十七(7)のルールを作る」12事件

- 日本史通史8世紀「奈良遷都、いまは(8)何もない場所?」18事件

- 日本史通史9世紀「山深い場所に、新しく(9)仏教が誕生」9事件

- 日本史通史10世紀「副総理・菅原道真、遠(10)く太宰府へ左遷」11事件

- 日本史通史11世紀「藤原氏が日本の中心に。伊藤(110)も佐藤も子孫?」9事件

- 日本史通史12世紀「平氏壇ノ浦に沈み、ついに(12)源氏の鎌倉幕府へ」8事件

- 日本史通史13世紀「攻め込む元、参戦の意味(13)なく貧しくなる武士」16事件

- 日本史通史14世紀「弱い室町幕府、いよ(14)いよやまない戦乱」14事件

- 日本史通史15世紀「昨日も一揆、今日も行こう(15)一揆」10事件

- 日本史通史16世紀「で、いわゆる(16)安土桃山時代の桃山ってどこ?」17事件

- 日本史通史17世紀「江戸時代、士農工商はいな(17)かった?」22事件

- 日本史通史18世紀「浅間山大噴火で、田沼意次いや(18)おうなく失脚?」15事件

- 日本史通史19世紀「井伊直弼白昼に落命!一気(19)に江戸幕府終焉へ」73事件

- 日本史通史20世紀「戦争の犠牲を経て、二十(20)世紀の現代へ」68事件

日本史通史1~5世紀「日本、中国の後(5)光を借りる?」5事件

| 日本史通史ベスト300 1世紀~5世紀 |

| 57 奴国王,後漢に遣使。『漢委奴国王』の金印賜る。 |

| 107 倭国王帥升等,後漢に生口を献上 |

| 239 卑弥呼,魏に遣使,親魏倭王の称号を受ける |

| 391 倭国,辛卯年に朝鮮出兵,百済・新羅を破る |

| 478 倭王武(=雄略天皇),宋に遣使 |

写真は、4世紀に在位していた仁徳天皇陵(大阪府堺市)です。この時代が苦手なら、ブラタモリ堺編(外部サイト)を読んでみましょう。テーマは、巨大古墳は日本の歴史を動かした?です。

宇都宮講師のポイント解説

日本史通史1~5世紀のまとめ講義は、元予備校日本史講師、現在トップクラスの進学校で先生をされている、宇都宮先生にお願いいたしました。

先日道端で派手に転び、同僚から「ただ転んだだけで人があんなに吹っ飛ぶの初めて見た」と言われた宇都宮です(笑)。今回は1~6世紀の日本について見ていきましょう。

とは言いつつも、日本に漢字が伝来したのが5世紀のことですから、日本には当時のことを記したものはありません。しかし、日本にたくさんの「クニ」が存在していた頃、「クニ」の長が、中国に使いを送って、中国皇帝から日本の王として認めてもらうために貢物を送っていたことが、中国の歴史書に記されています。当時中国と言えば世界の中心!という認識がそうした小国の人々にあったので、権威を借りたのです。この時代を知るためには、書でなく、モノにも注目するわけです。

まず『後漢書』東夷伝には57年、倭(=日本)の奴国王(なのこくおう)が光武帝に遣使、「漢委奴国王(かんのわのなのこくおう)」の金印を賜ったとの記述があります。この金印は、1784年福岡県志賀島で発見されています。

また、107年には倭国王帥升らが、後漢の安帝に「生口」を献上したとあります。これは何でしょう、腕時計でしょうかね?←それはSEIKO 「生口」とは奴隷のことです。奴隷160人を献上したとの記述です。

その後2世紀後半になって、倭国の中はごたごた大きく乱れて、長年特に力を持った「クニ」がない状態が続きます。しかしその後、『魏志』倭人伝には、邪馬台国の女王・卑弥呼が魏に遣使、親魏倭王の称号を受けたとあります。当時卑弥呼は独身のお婆ちゃんで、弟に助けられながら、まじないを用いて政治を行っていました。「あんた、地獄に落ちるわよ!」なんて言いつつ(ちょっと古い?)。

「高句麗好太王碑文」(紙に書かれた資料ではありません。金石文といいます)には、3913年(辛卯年)倭が朝鮮半島に攻めてきて、百済・新羅を破ったとあります。朝鮮半島は鉄資源が豊富だったので、それを狙って畿内の豪族が連合して攻めてきたわけです。碑文には「だが、最終的には高句麗がケチョンケチョンのボッコボコにしてやったがな!ハハハ!!」とあり、倭国はボロ負けしたようです。

『宋書』倭国伝には、「倭の五王」が相次いで貢ぎ物を持ってきたとあり、特に倭王武(雄略天皇)が478年、宋の順帝に使いを送って、「うちは東北の野蛮人とか九州の野蛮人とかボッコボコにしてもうパネェっすよ!」と称して、順帝から倭王として認めてもらったことが詳しく書かれています。何故倭の五王が相次いで遣使したのかというと、中国皇帝の権威を借りて朝鮮に対して有利になりたかったからなんですね。

異常、もとい、以上宇都宮でした。

さらにくわしく動画で学ぶ(無料体験)

| 日本史通史ベスト300 1世紀~5世紀 |

| 57 奴国王,後漢に遣使。『漢委奴国王』の金印賜る。 |

| 107 倭国王帥升等,後漢に生口を献上 |

| 239 卑弥呼,魏に遣使,親魏倭王の称号を受ける |

| 391 倭国,辛卯年に朝鮮出兵,百済・新羅を破る |

| 478 倭王武(=雄略天皇),宋に遣使 |

時代区分 弥生時代(3世紀中頃)古墳時代

日本史を得意にするなら、幹枝葉の学習が重要です。

- 幹 世紀の歴史的主題「生まれたての日本、中国の威光を借りる」をつかみ、ポイント解説を読む。

- 枝 重要事件の並び順を暗記。1回目、2回目、3回目の順で穴埋めをくり返します。つぎに、参考書で重要事件に絞って、内容を押さえる。

- 葉 幹枝に自信がついたら、関連する小さな事件を学ぶ。

コツは、幹は後輩に講義ができるくらい、枝は記述式で答えられるくらい、葉は選択肢で選べるくらいという強弱をつけること。すべてを平等に細かく学ぶと、10年経っても終わりません!

| 1回目 | 2回目 | 3回目 |

| 57 奴国王,後漢に遣使。『漢委奴国王』の金印賜る。 | 57 奴国王,後漢に遣使。『漢委奴国王』の金印賜る。 | |

| 107 倭国王帥升等,後漢に生口を献上 | ||

| 239 卑弥呼,魏に遣使,親魏倭王の称号を受ける | ||

| 391 倭国,辛卯年に朝鮮出兵,百済・新羅を破る | ||

| 478 倭王武(=雄略天皇),宋に遣使 |

日本史通史6世紀「インドから、遠路(6)仏教がやって来た!」5事件

| 日本史通史ベスト300 6世紀 |

| 512 大伴金村,任那4県を百済に割譲 |

| 527 筑紫国造磐井の乱 |

| 538 仏教公伝(=戊午説from『上宮聖徳法王帝説』) |

| 562 新羅,伽耶諸国を滅ぼす |

| 587 大臣蘇我馬子,大連物部守屋を滅ぼす |

飛鳥は、592年、初めて都が置かれた場所です。写真は、飛鳥の地で巨石30個を積み上げて造られた、日本最大級の石室古墳。入っているのは誰?? この時代が苦手なら、ブラタモリ飛鳥編(外部サイト)を読んでみましょう。

宇都宮講師のポイント解説

日本史通史6世紀のまとめ講義は、元予備校日本史講師、現在トップクラスの進学校で先生をされている、宇都宮先生にお願いいたしました。

宇都宮ぎょうざも王将もOKな、雑食系講師の宇都宮です。

なぜ、5世紀まで、倭(=わ、やまと。中国側から見た日本の呼び名)の王は相次いで、中国に遣使をしたのでしょうか? それは、中国皇帝の権威を借りて、朝鮮に対して影響力を強めたかったからです。

出典:Wikipedia

というのも、当時朝鮮半島は、4つの国に分かれていて、南部の伽耶(かや)諸国と倭国は深いつながりがありました。ここはガンガン鉄が取れるので、倭国は伽耶諸国から鉄を輸入していました。西の百済とも仲が良かったです。友好の証として倭国に七支刀を贈ったり、大伴金村が朝鮮半島の任那4県を百済に割譲したりしていますし、何より、日本に仏教を伝えたのも百済です。

諸説ありますが、仏教公伝について『上宮聖徳法王帝説』では、538年(戊午年)百済の聖明王が、欽明天皇に仏像と経典を贈ったとあります。ところが、仏教に伝来したことでトラブルが起こります。そもそも日本古来の宗教は神道(しんとう、神社の宗教)です。そのため、論争が起こります。

- 崇仏派 … 蘇我稲目(そがのいなめ、中央・奈良の豪族)を中心とした、「西の方の国々は仏教を信仰しているらしいです。乗るしかないです、このビッグウェーブに!」と主張する。

- 排仏派 … 物部尾輿(もののべのおこし)を中心とした、「うちは神の国ですよ!? しかも180いるんですよ、180!怒りますよ、神様が!」と主張する。

この蘇我氏と物部氏の対立は根深く、子孫の代になり、大臣蘇我馬子(そがのうまこ)が587年、大連物部守屋を滅ぼして決着します。

一方、朝鮮半島東部の新羅と倭国との仲は良好ではありませんでした。6世紀に入って、新羅は国力を高め、527年、筑紫国造磐井に賄賂を渡して、大和政権に反乱を起こさせています。

また、周囲の国々に軍事行動を行っており、新羅は562年には伽耶諸国を滅ぼし吸収、倭国には百済からの救援要請も入っています。

以上、宇都宮ぎょうざも王将もOKな、変態 雑食系講師宇都宮でした。

さらにくわしく動画で学ぶ(無料体験)

| 日本史通史ベスト300 6世紀 |

| 512 大伴金村,任那4県を百済に割譲 |

| 527 筑紫国造磐井の乱 |

| 538 仏教公伝(=戊午説from『上宮聖徳法王帝説』) |

| 562 新羅,伽耶諸国を滅ぼす |

| 587 大臣蘇我馬子,大連物部守屋を滅ぼす |

時代区分 古墳時代(6世紀末)飛鳥時代

日本史を得意にするなら、幹枝葉の学習が重要です。

- 幹 世紀の歴史的主題「国づくりの要、仏教がやって来た」をつかみ、ポイント解説を読む。

- 枝 重要事件の並び順を暗記。1回目、2回目、3回目の順で穴埋めをくり返します。つぎに、参考書で重要事件に絞って、内容を押さえる。

- 葉 幹枝に自信がついたら、関連する小さな事件を学ぶ。

コツは、幹は後輩に講義ができるくらい、枝は記述式で答えられるくらい、葉は選択肢で選べるくらいという強弱をつけること。すべてを平等に細かく学ぶと、10年経っても終わりません!

| 1回目 | 2回目 | 3回目 |

| 512 大伴金村,任那4県を百済に割譲 | 512 大伴金村,任那4県を百済に割譲 | |

| 527 筑紫国造磐井の乱 | ||

| 538 仏教公伝(=戊午説from『上宮聖徳法王帝説』) | ||

| 562 新羅,伽耶諸国を滅ぼす | ||

| 587 大臣蘇我馬子,大連物部守屋を滅ぼす |

日本史通史7世紀「厩戸皇子、十七(7)のルールを作る」12事件

| 日本史通史ベスト300 7世紀 |

| 603 冠位十二階制定 |

| 604 憲法十七条制定 |

| 607 小野妹子を隋に派遣(=第一回遣隋使) |

| 630 犬上御田鍬を唐に派遣(=第一回遣唐使) |

| 646(旧説645) 蘇我氏滅び,大化の改新開始 |

| 658 阿倍比羅夫,蝦夷征討 |

| 663 白村江の戦い |

| 670 庚午年籍作成 |

| 672 壬申の乱 |

| 684 八色の姓制定 |

| 694 藤原京遷都 |

写真は法隆寺(奈良県生駒郡)です。この時代が苦手なら、ブラタモリ法隆寺編(外部サイト)を読んでみましょう。7世紀のキーマンと言える、厩戸皇子(聖徳太子)が作ったお寺です。

宇都宮講師のポイント解説

日本史通史7世紀のまとめ講義は、元予備校日本史講師、現在トップクラスの進学校で先生をされている、宇都宮先生にお願いいたしました。

こんにちは、宇都宮です。今回は7世紀の日本史の流れについて解説します。まず重要なのは、なんといっても厩戸皇子(聖徳太子)の業績です。今まで歴史はサボってしまったという生徒でも、厩戸皇子の名前は知っていると思います。彼はどんなことをやったのでしょうか。

厩戸皇子は時の天皇、女帝・推古天皇の甥(おい)で、彼女の摂政として蘇我馬子とともに政治を担当します。当時のお役人さんは氏姓制度というものに基づいて任命されました。簡単に言うと、家柄と身分が結びついているということです。ところが、家柄が多少悪くても優秀な人材はもちろんいるわけです。氏姓制度では、こういう優秀な人は鳴かず飛ばずになってしまいます。

そこで厩戸皇子は、603年冠位十二階を制定し、才能や功績に応じて個人に役人として地位を与えることができるようにします。でも、任命された方は大変ですね。これまで役人になるとも思っていなかった人が役人になるわけですから。「えっ!?オレが役人に!?どうしよう!!??」と困ってしまうかもしれません。そのために彼は、役人としての心構えマニュアルを作ります。604年に制定された憲法十七条です。「チームワークを大事にしなさい」とか「仏・法・僧は敬いなさい」とか「天皇の命令を受けたら言うことを聞きなさい」とかいう内容が含まれています。

また、厩戸皇子はより良い政権を作るため、中国から優れているところを学び取ろうと、使いを送ります。当時の中国には隋という国があり、607年小野妹子を遣隋使として派遣します。これまで中国の王朝には、日本から何度も何度も遣使が行われています。それらは「中国皇帝様、どうか私らに王として地位を!つきましては貢ぎ物をお納めくださいまし……」というスタイルでしたが、厩戸皇子が求めたのは「対等な地位での外交」です。『隋書』倭国伝には、妹子が隋皇帝・煬帝に「日が昇るところの天子、日が沈むところの天子に申し上げます云々」などという国書を送った記述があります。自分の国を「日没」など縁起悪く言われていますし、それまで下に見ていた国の人から対等に「天子」とされ、煬帝は「無礼だな!」と激怒したといいます。その後、隋は618年に滅亡、その後できた唐は伝統的な貢ぎ物を持ってこさせる外交形式(朝貢といいます)にこだわったので、630年、犬上御田鍬が初めての遣唐使として派遣されたときからは、朝貢形式に戻っています。

さて、厩戸皇子の死後、馬子の子孫である、蝦夷・入鹿親子が横暴をはたらくようになります。たとえば、厩戸皇子の子を攻めて死に追いやるなど。太子がめざしたような天皇中心の政権を作るためには、蘇我氏を排除しなければならない。そう考えた中大兄皇子、中臣鎌足らは646年(旧説645年)、入鹿を殺害、蝦夷を自害に追い込みます。この事件から始まる一連の政治改革を大化の改新と呼び、「土地と人民は天皇のものだよ」「田んぼを貸すから税を納めてね」などといった改革を進めていきます。その中で、東北にいた政権に従わない「蝦夷」と呼ばれる連中を従わせるため、658年阿倍比羅夫を東北に派遣しています。

さて、ここで朝鮮半島の動きに目を移します。半島には高句麗、百済、新羅の3国があります。特に好戦的な国である新羅が唐と組んで、高句麗を攻撃すると、高句麗は百済と結んでこれに対抗します。ところが660年、唐・新羅連合軍が百済の首都を陥落させ、百済が滅亡してしまいます。百済の王族は日本に助けを求め、日本も朝鮮半島に影響力を持ちたいし、改革の影響でたまった不満を解消したいしで、朝鮮への出兵を決めます。663年白村江の戦いです。しかし、日本はこの戦いで唐・新羅連合軍にそれはもうボッコボコに叩きのめされてしまいます。

戦いの後、中大兄皇子は天智天皇として即位し、670年日本最初の戸籍である庚午年籍を作成します。ところが天智天皇の死後、天皇の弟と子の間に皇位継承争いが勃発します。672年壬申の乱であり、勝利した天智天皇の弟が天武天皇として即位します。彼は天皇の権威を高めるために様々なことを行います。最初の鋳造貨幣・富本銭を作るなど、業績は多々ありますが、ひとつだけ684年の八色の姓の制定を挙げておきます。これは、皇族は真人、貴族は朝臣、技術職は宿禰などと身分を編成し、明確に「皇族は最上位の身分なんだ、偉いんだ!」ということを表しています。天武天皇の死後、その妻が持統天皇として即位します。彼女は天武の遷都計画を引き継ぎ、694年都を藤原京に移しています。藤原京は「日本で初めての『都らしい』都」と言われています。たとえば天皇の住まいや政治を行う場所は都の北部に、区画は碁盤目状に区切る、など中国風の都市計画を採用しています。余談ですが、このような「都城制」を採用している都は「○○京」、それ以外の都は「○○宮」と表記されます。

難しかったかもしれませんが、要は厩戸皇子や天智天皇、天武天皇が目指したのは「天皇を中心とした政権づくり」です。そのために、邪魔なものは排除したり、「天皇はエライんだ!従わないといけないんだ!」という政策を打ち出したりしているのです。以上、宇都宮でした。

さらにくわしく動画で学ぶ(無料体験)

| 日本史通史ベスト300 7世紀 |

| 603 冠位十二階制定 |

| 604 憲法十七条制定 |

| 607 小野妹子を隋に派遣(=第一回遣隋使) |

| 630 犬上御田鍬を唐に派遣(=第一回遣唐使) |

| 646(旧説645) 蘇我氏滅び,大化の改新開始 |

| 658 阿倍比羅夫,蝦夷征討 |

| 663 白村江の戦い |

| 670 庚午年籍作成 |

| 672 壬申の乱 |

| 684 八色の姓制定 |

| 694 藤原京遷都 |

時代区分 飛鳥時代

日本史を得意にするなら、幹枝葉の学習が重要です。

- 幹 世紀の歴史的主題「厩戸皇子、国のルールを作る」をつかみ、ポイント解説を読む。

- 枝 重要事件の並び順を暗記。1回目、2回目、3回目の順で穴埋めをくり返します。つぎに、参考書で重要事件に絞って、内容を押さえる。

- 葉 幹枝に自信がついたら、関連する小さな事件を学ぶ。

コツは、幹は後輩に講義ができるくらい、枝は記述式で答えられるくらい、葉は選択肢で選べるくらいという強弱をつけること。すべてを平等に細かく学ぶと、10年経っても終わりません!

| 1回目 | 2回目 | 3回目 |

| 603 冠位十二階制定 | 603 冠位十二階制定 | |

| 604 憲法十七条制定 | ||

| 607 小野妹子を隋に派遣(=第一回遣隋使) | ||

| 630 犬上御田鍬を唐に派遣(=第一回遣唐使) | ||

| 646(旧説645) 蘇我氏滅び,大化の改新開始 | ||

| 658 阿倍比羅夫,蝦夷征討 | 658 阿倍比羅夫,蝦夷征討 | |

| 663 白村江の戦い | ||

| 670 庚午年籍作成 | ||

| 672 壬申の乱 | ||

| 684 八色の姓制定 | ||

| 694 藤原京遷都 | 694 藤原京遷都 |

日本史通史8世紀「奈良遷都、いまは(8)何もない場所?」18事件

| 日本史通史ベスト300 8世紀 |

|---|

| 701 大宝律令制定 |

| 708 和同開珎鋳造(日本最古の貨幣は「富本銭」に変更) |

| 710 平城京遷都 |

| 712 『古事記』成立 |

| 718 養老律令制定 |

| 720 『日本書紀』成立 |

| 723 三世一身法制定 |

| 729 長屋王の変 |

| 740 藤原広嗣の乱 |

| 741 国分寺建立の詔 |

| 743 墾田永年私財法制定 |

| 743 盧舎那仏造立の詔 |

| 752 東大寺大仏開眼供養 |

| 757 橘奈良麻呂の乱 |

| 764 藤原仲麻呂(=恵美押勝)の乱 |

| 766 道鏡,法王就任 |

| 792 健児の制 |

| 794 平安京遷都 |

奈良の都は遷都のあと荒れ果て、ほとんど残されていません。写真は今も残る、奈良の都を見下ろす興福寺です。でも天皇を見下ろすのはいけないこと。この場所に、寺を作った人物は誰? この時代が苦手なら、ブラタモリ奈良編(外部サイト)を読んでみましょう。

宇都宮講師のポイント解説

日本史通史8世紀のまとめ講義は、元予備校日本史講師、現在トップクラスの進学校で先生をされている、宇都宮先生にお願いいたしました。

こんにちは! 宇都宮です。今回は8世紀の流れについてまとめます。まず、701年大宝律令が制定され、ついに天皇を中心とする本格的な「律令国家」が完成します。また、718年には、大宝律令の改訂版である養老律令が完成しています。

ふたつの律令の編纂には、藤原不比等が関係しています。鎌足の子ですね。さて、藤原不比等には4人の子どもがいます。武智麻呂、房前、宇合、麻呂の4人です。彼らは藤原不比等の死後、有力者であった長屋王と実権を争い、これを滅ぼします(729年長屋王の変)。しかし、その後4兄弟は相次いで天然痘で死去、さらに宇合の子広嗣が大宰府で反乱を起こす(740年藤原広嗣の乱)など、世間は大いに乱れていました。

これに危機を感じたのは聖武天皇です。710年に都は平城京に移されていますが、聖武はこれを恭仁京、難波宮、紫香楽宮と遷都を繰り返し、最終的には再び平城京に戻っています。聖武は考えます、「もう仏教だなぁ、仏教しかないなぁ!」と。741年、聖武天皇は国分寺建立の詔(みことのり)を出し、全国に国分寺や国分尼寺を、総国分寺として大和には東大寺を建立せよと命じます。743年には盧舎那仏(るしゃなぶつ)造立の詔を出し、東大寺で盧舎那仏の製作が始まります。大仏は次代孝謙天皇の頃752年に開眼供養が行われます。

さて、8~10世紀には大きなテーマがあります。有力な貴族(=現在の国家公務員)であった藤原氏による他氏排斥です。757年、聖武天皇の頃実権を握っていた橘諸兄(たちばな の もろえ)の子、橘奈良麻呂(たちばな の ならまろ)が反乱を起こします。これを鎮圧した藤原仲麻呂が政治の実権を握ります。しかし、上皇となっていた孝謙(こうけん/女性)にイケメン僧侶・道鏡が接近します。おばちゃんはイケメンに弱い! 孝謙上皇が称徳天皇(しょうとくてんのう)として再び即位すると、道鏡が重用されるようになります。これを除こうと、藤原仲麻呂改め恵美押勝が764年に反乱を起こしますが、戦死してしまいます。その後、道鏡は自らが天皇になるという野望を持って行動しますが失敗し、左遷されてしまいます。794年桓武天皇が都を平安京に移し、平安時代へ……。

おっと、この世紀にはもうひとつ重要なことがありました。口分田からの税が思うように取れないのです。班田収授に基づいて貸し出される口分田は、自分の死後、国に返さないといけない。しかも、生きている間は重税に苦しめられる。こんな状態なら誰でも逃げ出したくなりますよね。人口は増えているのに口分田は荒れ放題、こんな状態になってしまいます。723年、朝廷は思い切った策に出ます。三世一身法です。すでにある池などを使って開墾した土地は本人の代、新たに池などを作って開墾した土地は孫の代まで所有を認めます。ですが、結局国に取られるんでしょ?モチベーションは上がりません。こうなりゃ出血大サービス! 743年に墾田永年私財法を出し、新たに開墾した土地の永代私有を認めたのです。こうして、公地公民制は崩壊していきます。

さらにくわしく動画で学ぶ(無料体験)

| 日本史通史ベスト300 8世紀 |

|---|

| 701 大宝律令制定 |

| 708 和同開珎鋳造(日本最古の貨幣は「富本銭」に変更) |

| 710 平城京遷都 |

| 712 『古事記』成立 |

| 718 養老律令制定 |

| 720 『日本書紀』成立 |

| 723 三世一身法制定 |

| 729 長屋王の変 |

| 740 藤原広嗣の乱 |

| 741 国分寺建立の詔 |

| 743 墾田永年私財法制定 |

| 743 盧舎那仏造立の詔 |

| 752 東大寺大仏開眼供養 |

| 757 橘奈良麻呂の乱 |

| 764 藤原仲麻呂(=恵美押勝)の乱 |

| 766 道鏡,法王就任 |

| 792 健児の制 |

| 794 平安京遷都 |

時代区分 飛鳥時代(710年)平安時代(794年)奈良時代

日本史を得意にするなら、幹枝葉の学習が重要です。

- 幹 世紀の歴史的主題「奈良の都、平城京の時代」をつかみ、ポイント解説を読む。

- 枝 重要事件の並び順を暗記。1回目、2回目、3回目の順で穴埋めをくり返します。つぎに、参考書で重要事件に絞って、内容を押さえる。

- 葉 幹枝に自信がついたら、関連する小さな事件を学ぶ。

コツは、幹は後輩に講義ができるくらい、枝は記述式で答えられるくらい、葉は選択肢で選べるくらいという強弱をつけること。すべてを平等に細かく学ぶと、10年経っても終わりません!

| 1回目 | 2回目 | 3回目 |

|---|---|---|

| 701 大宝律令制定 | 701 大宝律令制定 | |

| 708 和同開珎鋳造(日本最古の貨幣は「富本銭」に変更) | ||

| 710 平城京遷都 | ||

| 712 『古事記』成立 | ||

| 718 養老律令制定 | ||

| 720 『日本書紀』成立 | 720 『日本書紀』成立 | |

| 723 三世一身法制定 | ||

| 729 長屋王の変 | ||

| 740 藤原広嗣の乱 | ||

| 741 国分寺建立の詔 | ||

| 743 墾田永年私財法制定 | 743 墾田永年私財法制定 | |

| 743 盧舎那仏造立の詔 | ||

| 752 東大寺大仏開眼供養 | ||

| 757 橘奈良麻呂の乱 | ||

| 764 藤原仲麻呂(=恵美押勝)の乱 | ||

| 766 道鏡,法王就任 | 766 道鏡,法王就任 | |

| 792 健児の制 | ||

| 794 平安京遷都 |

日本史通史9世紀「山深い場所に、新しく(9)仏教が誕生」9事件

| 日本史通史ベスト300 9世紀 |

|---|

| 805 最澄帰国,天台宗を開く |

| 806 空海帰国,真言宗を開く |

| 810 蔵人所設置,藤原冬嗣,蔵人頭就任 |

| 810 薬子の変 |

| 842 承和の変 |

| 858 藤原良房,事実上の摂政に(866 正式就任) |

| 866 応天門の変 |

| 884 藤原基経,事実上の関白に |

| 894 菅原道真の建議で遣唐使廃止 |

写真は天台宗の総本山、比叡山です。琵琶湖を見下ろす高い場所に、9世紀の技術で、広大なお寺が開かれたのは不思議ではありませんか? この時代が苦手なら、ブラタモリ比叡山編(外部サイト)を読んでみましょう。

宇都宮講師のポイント解説

日本史通史9世紀のまとめ講義は、元予備校日本史講師、現在トップクラスの進学校で先生をされている、宇都宮先生にお願いいたしました。

こんにちは! 宇都宮です。今回は9世紀の流れについて、説明します。

この時代、最澄が天台宗を開き、空海が真言宗を開くなど、文化的にも特筆点はありますが、やはり流れは「藤原氏による他氏排斥」です。

兄の平城上皇が病気のため、皇位を譲られた嵯峨天皇でしたが、しばらくして平城上皇の体調が回復してきます。ここで、平城上皇に、何かを囁(ささや)くのが藤原薬子です。藤原薬子は、平城上皇から好意を寄せられていました。そんな彼女の囁きに平城上皇は、漲(みなぎ)ります。すっかりその気になって、平城上皇は挙兵の準備をするわけですが、嵯峨天皇はあっさりとこれを鎮圧。薬子は自殺、その兄・藤原仲成は戦死します。この藤原氏によるクーデターの失敗こそ、810年の薬子の変です。彼女らは、藤原不比等の4子の1人、宇合の子孫・式家の人々です。これをきっかけに式家は没落、藤原冬嗣が蔵人頭に就任するなど、藤原不比等の4子の1人、房前の子孫・北家が台頭していきます。

藤原冬嗣の子・良房は、自分の娘を仁明天皇に嫁がせます。もし子が生まれれば、天皇になります。母方の血筋が強かった時代です、お爺ちゃんとなる藤原良房には頭があがらなくなります。外戚として、天皇が幼い頃は摂政として、成人してからは関白として実権を握ることができる……。

ところが! その良房の孫は、皇位継承順位が低かったのです。そこで、皇位継承1位の皇太子に謀反の疑いをかけ、これを廃太子、その側近の橘逸勢と伴健岑を流刑にします。842年承和の変です。858年、藤原良房は、清和天皇の事実上の摂政に就任します。その後、866年何者かに応天門が放火されるという事件が起きます。最初、源信(僧)に容疑がかかりますが、真犯人は大納言の伴善男であると判明します(応天門の変)。これを機に、藤原良房は正式な摂政に就任します。

藤原良房の養子・藤原基経(ふじわら の もとつね)に話は移ります。当時の天皇は、陽成天皇ですが、折り合いが悪く、基経は陽成天皇から光孝天皇へ皇位を譲らせます。光孝は当時初老、当時の感覚ではもう高齢です。そこで、彼は政治に関しては基経に一任するのです。884年に「事実上の」関白に、というのはそういうわけです。

さて、外交関係の話をして終わりましょう。遣唐使の話題です。当時の航海技術で海を渡るわけです。それはそれは命を懸けた大冒険でした。ところが、すでに唐の勢いは衰えています。命がけで行っても、得るものはほとんどない。そこで、菅原道真は894年遣唐使の廃止を建議し、実際に廃止されたのでした。

さらにくわしく動画で学ぶ(無料体験)

| 日本史通史ベスト300 9世紀 |

|---|

| 805 最澄帰国,天台宗を開く |

| 806 空海帰国,真言宗を開く |

| 810 蔵人所設置,藤原冬嗣,蔵人頭就任 |

| 810 薬子の変 |

| 842 承和の変 |

| 858 藤原良房,事実上の摂政に(866 正式就任) |

| 866 応天門の変 |

| 884 藤原基経,事実上の関白に |

| 894 菅原道真の建議で遣唐使廃止 |

時代区分 奈良時代(794年)平安時代

日本史を得意にするなら、幹枝葉の学習が重要です。

- 幹 世紀の歴史的主題「山深い場所に、新しい仏教が誕生」をつかみ、ポイント解説を読む。

- 枝 重要事件の並び順を暗記。1回目、2回目、3回目の順で穴埋めをくり返します。つぎに、参考書で重要事件に絞って、内容を押さえる。

- 葉 幹枝に自信がついたら、関連する小さな事件を学ぶ。

コツは、幹は後輩に講義ができるくらい、枝は記述式で答えられるくらい、葉は選択肢で選べるくらいという強弱をつけること。すべてを平等に細かく学ぶと、10年経っても終わりません!

| 1回目 | 2回目 | 3回目 |

|---|---|---|

| 805 最澄帰国,天台宗を開く | 805 最澄帰国,天台宗を開く | |

| 806 空海帰国,真言宗を開く | ||

| 810 蔵人所設置,藤原冬嗣,蔵人頭就任 | ||

| 810 薬子の変 | ||

| 842 承和の変 | ||

| 858 藤原良房,事実上の摂政に(866 正式就任) | 858 藤原良房,事実上の摂政に(866 正式就任) | |

| 866 応天門の変 | ||

| 884 藤原基経,事実上の関白に | ||

| 894 菅原道真の建議で遣唐使廃止 |

日本史通史10世紀「副総理・菅原道真、遠(10)く太宰府へ左遷」11事件

| 日本史通史ベスト300 10世紀 |

|---|

| 901 菅原道真,大宰権帥に左遷(=昌泰の変) |

| 901 延喜の治 |

| 901 『日本三代実録』編纂 |

| 902 延喜の荘園整理令 |

| 905 『古今和歌集』成立 |

| 935 平将門の乱 |

| 939 藤原純友の乱 |

| 947 天暦の治 |

| 969 安和(アンナ)の変 |

| 985 源信『往生要集』著す |

| 988 尾張国郡司百姓等解文 |

8世紀に政治に姿を現した藤原氏は、9・10・11世紀の300年間で頂点に上り詰めます。901年には、今でいえば副総理のような地位の菅原道真を九州・太宰府へ左遷します。 この時代が苦手なら、ブラタモリ太宰府編(外部サイト)を読んでみましょう。

宇都宮講師のポイント解説

日本史通史10世紀のまとめ講義は、元予備校日本史講師、現在トップクラスの進学校で先生をされている、宇都宮先生にお願いいたしました。

こんにちは! 宇都宮です。今回は10世紀の流れについてまとめます。

9世紀に登場した右大臣・菅原道真ですが、左大臣・藤原時平の陰謀により、大宰府へ左遷されてしまいます。このころの醍醐天皇と、次次代の村上天皇の頃は、天皇親政の時代として知られています。両者を合わせて延喜・天暦の治と呼ばれ、非常に良い時代だったとされています。

醍醐天皇の業績ですが、まずは902年、最初の荘園整理令である延喜の荘園整理令を発令します。そもそも荘園とは、墾田永年私財法により、開墾地の永代所有が認められたことが発端です。有力貴族や寺社は、農民を雇ってどんどんと私有地を拡大していきます。そのうち、田租の免除(不輸)、検田使の立入禁止(不入)を認めさせたものも、登場します。こうして大規模私有地である荘園が発展してきました。醍醐天皇の出した荘園整理令は、税を逃れるために、荘園が摂関家に寄進される流れを止めようとしたものです。また、最後の班田収授(=国が田を分け与えること)が行われたのも醍醐の頃です。六国史の最後『日本三大実録』の編纂(901年)、『古今和歌集』の成立(905年)もこの頃です。

さて、2人の天皇が注目された延喜・天暦の治の間の、何かマイナーな感じが漂う天皇が、朱雀天皇です。彼は特にこれという業績を残してはいませんが、彼の時代に、大きな反乱がふたつも起こっているのです。まず、935年平将門の乱。平将門は叔父を殺害すると、関東諸国を攻め、自ら「新皇」と称して関東一円に独立国家を作ろうとしました。壮大ですね。ですが、地元の武士、藤原秀郷と平貞盛に鎮圧されます。次に939年藤原純友の乱。藤原純友は、もともとは伊予の国司(=県知事)です。そんな彼が、瀬戸内海を根城に海賊として暴れまわりました。これは、源経基らに鎮圧されます。このふたつの乱を合わせて、承平・天慶の乱とも呼びます。

さて、冷泉天皇の頃969年安和(あんな)の変が起きます。そもそも摂関政治とは、藤原氏の専売特許ではありません。誰でも自分の娘を天皇に嫁がせ、その子が次期天皇になれば、藤原氏でなくとも政治の実権を握ることが可能です。まさに、源高明が自分の娘を天皇に嫁がせており、子も誕生し、リーチがかかっていたときです! そうはさせるかと、源満仲が源高明に謀反の疑いあり、と関白・藤原実頼に密告し、源高明は左遷されてしまいます。これ以後、摂政・関白の位は常に置かれることとなり、藤原氏がその地位についていくのです。

さらにくわしく動画で学ぶ(無料体験)

| 日本史通史ベスト300 10世紀 |

|---|

| 901 菅原道真,大宰権帥に左遷(=昌泰の変) |

| 901 延喜の治 |

| 901 『日本三代実録』編纂 |

| 902 延喜の荘園整理令 |

| 905 『古今和歌集』成立 |

| 935 平将門の乱 |

| 939 藤原純友の乱 |

| 947 天暦の治 |

| 969 安和(アンナ)の変 |

| 985 源信『往生要集』著す |

| 988 尾張国郡司百姓等解文 |

時代区分 平安時代

日本史を得意にするなら、幹枝葉の学習が重要です。

- 幹 世紀の歴史的主題「副総理・菅原道真、はるか太宰府へ左遷」をつかみ、ポイント解説を読む。

- 枝 重要事件の並び順を暗記。1回目、2回目、3回目の順で穴埋めをくり返します。つぎに、参考書で重要事件に絞って、内容を押さえる。

- 葉 幹枝に自信がついたら、関連する小さな事件を学ぶ。

コツは、幹は後輩に講義ができるくらい、枝は記述式で答えられるくらい、葉は選択肢で選べるくらいという強弱をつけること。すべてを平等に細かく学ぶと、10年経っても終わりません!

| 1回目 | 2回目 | 3回目 |

|---|---|---|

| 901 菅原道真,大宰権帥に左遷(=昌泰の変) | 901 菅原道真,大宰権帥に左遷(=昌泰の変) | |

| 901 延喜の治 | ||

| 901 『日本三代実録』編纂 | ||

| 902 延喜の荘園整理令 | ||

| 905 『古今和歌集』成立 | ||

| 935 平将門の乱 | 935 平将門の乱 | |

| 939 藤原純友の乱 | ||

| 947 天暦の治 | ||

| 969 安和(アンナ)の変 | ||

| 985 源信『往生要集』著す | ||

| 988 尾張国郡司百姓等解文 | 988 尾張国郡司百姓等解文 |

日本史通史11世紀「藤原氏が日本の中心に。伊藤(110)も佐藤も子孫?」9事件

| 日本史通史ベスト300 11世紀 |

|---|

| 1016 藤原道長,摂政就任 |

| 1019 刀伊の入寇 |

| 1028 平忠常の乱 |

| 1051 前九年の役 |

| 1052 末法元年 |

| 1069 延久の荘園整理令,記録荘園券契所設置 |

| 1083 後三年の役 |

| 1086 白河上皇,院政開始 |

| 1095 北面の武士設置 |

日本最大の荘園が、いまの広島県尾道市にありました。荘園とは、私有の大農園のこと。もともと国が持っていた田畑を、藤原氏は荘園として私有化し、強い権力を得ましたが、それを奪われたら? この時代が苦手なら、ブラタモリ尾道編(外部サイト)を読んでみましょう。

ヒント 藤原氏は、いまでいう国家公務員のような存在です。政治の実務を握り、田畑まで持つ最強の一族でした。現在も多い、佐藤さん、伊藤さん、加藤さんは、全て藤原氏の子孫です。

宇都宮講師のポイント解説

日本史通史11世紀のまとめ講義は、元予備校日本史講師、現在トップクラスの進学校で先生をされている、宇都宮先生にお願いいたしました。

昨夜飲み過ぎて歯を失った宇都宮です(^^)/。このページでは、11世紀の日本史の流れを確認しますね。

11世紀の特徴は貴族(今でいう国家公務員)の支配が強まり、同時に武士第1号が誕生した世紀です。日本の貴族と言えば、その名も藤原さんです。1016年に、国家公務員の身分でありながら、天皇のアドバイザーである摂政に就任しました! その名も藤原道長です。道長は、今日は満月がパーフェクトじゃのお。あっ、まるでワシみたいじゃ。だからワシの天下なんじゃな(当たり前だ!)、というような歌を詠んでいますね。

- この世をば わが世とぞ思ふ 望月の 欠けたることも なしと思へば

調子に乗っていたら、西の壱岐・対馬を中国から攻められたわけですが(刀伊の入寇)、東の房総でも大変な事件が起こりました。平忠常の乱です。ちなみに平忠常は、いまだに東京に怨念が残ると言われる平将門の叔父の子孫。そういう血統なんでしょうかね。

さて、東北でも大きな戦乱が起こります。当時の東北といえば、朝廷に従わない蝦夷(えみし)というグループがぼこぼこおり、ほぼ外国みたいなものでした。そんな蝦夷グループのボスの1人、安倍氏が反乱を起こします。朝廷の命を受けた源頼義・義家親子は、別の蝦夷グループのボス清原氏の助けを得て、これを鎮圧します(1051年前九年の役)。

- 【勝利】源頼義・源義家親子(中央)+清原氏(地元) VS 安倍氏

そんな強力な助っ人、清原さんですが、家庭内はもうごちゃごちゃでした。ボスの前妻の子、後妻の子、その連れ子の仲が悪くて昼ドラも真っ青!「清原」さんとこは、どこも問題があるんですかねぇ? さて、陸奥守(=陸奥は東東北の国で、守は現在の知事)となった源義家は、後妻の連れ子、清原清衡に味方して、このごたごたを鎮めます(1083年後三年の役)。清原清衡は、後に藤原を名乗り、奥州藤原氏の祖・藤原清衡となります。ほら「きよはらのきよひら」って言いにくいし、ねぇ?

話は前九年の役の頃に戻って。とある予言で、世間はてんやわんやです。それは、「1052年からお釈迦様の教えが守られなくなって、世界がヤバい!1052年はそんな末法元年!マジで世界がヤバい!」というものです。当時実際に武士とかいう脳筋がドンパチやって治安は悪いし、なんかお坊さんまで武装し始めて「マジでヤバい!」という雰囲気が広がっていました。20世紀の最後に地球滅亡の予言が広がったのに似ていますね。世の人はこう思いました。「こんな世の中で幸せになっても仕方がない!だから来世に期待!幸せにしてね、阿弥陀如来様!好きよっ!」と。こうして浄土教が広まっていきました。

さて、天皇のアドバイザーとして調子に乗っていた、(陸奥でなく中央の)藤原さんですが、ここで暗雲が立ち込めてきます。そもそも藤原さんがこんなに偉くなったのは、自分が天皇のおじいちゃんだったり、叔父さんだったりしたからなんです。しかし、フルブルーム道長の息子には娘さんが生まれず、藤原さんとは縁が遠い天皇が誕生します。後三条天皇です。彼は祖父でも親戚でもない藤原さんに遠慮する必要はありません。記録荘園券契所という役所を設置し、「なんか許可なく勝手に荘園とか言ってるけど、それ横領だからね!」などと、藤原さんが勝手に荘園(=私有地)にしていた土地など、基準外の荘園を没収していきました(1069年延久の荘園整理令)。

1086年、白河天皇は、画期的な政治体制を打ち出します。彼は息子に天皇の位を譲って上皇となりますが、その息子はなんと8歳、「パパねぇ、こういう政治がいいよー!」と上皇になった後も、引き続き政治にあたります。上皇は「院」と呼ばれたのでこれを院政といい、後にどんどん本格化していきます。しかし、困ったこともありました。武装したお坊さんたちが、自分たちの要求を押し通すために、上皇の家の周りで暴れ始めたのです。興福寺の連中が神木を振り回したり、延暦寺の連中が神輿を担いだりして暴れて、要求が通らないと、「神罰が下るであります!」などと言ってそれらを家の前に放置して、政治の邪魔をするんです。

- 上皇 + 北面の武士 VS 武装した僧

これは危ないと、白河法皇(出家しました)はボディーガードを設置します。これが北面の武士と呼ばれる連中です。

以上、皆様の宇都宮がお送りしました。

さらにくわしく動画で学ぶ(無料体験)

| 日本史通史ベスト300 11世紀 |

|---|

| 1016 藤原道長,摂政就任 |

| 1019 刀伊の入寇 |

| 1028 平忠常の乱 |

| 1051 前九年の役 |

| 1052 末法元年 |

| 1069 延久の荘園整理令,記録荘園券契所設置 |

| 1083 後三年の役 |

| 1086 白河上皇,院政開始 |

| 1095 北面の武士設置 |

時代区分 平安時代

日本史を得意にするなら、幹枝葉の学習が重要です。

- 幹 世紀の歴史的主題「スーパー国家公務員・藤原氏、日本の中心に」をつかみ、ポイント解説を読む。

- 枝 重要事件の並び順を暗記。1回目、2回目、3回目の順で穴埋めをくり返します。つぎに、参考書で重要事件に絞って、内容を押さえる。

- 葉 幹枝に自信がついたら、関連する小さな事件を学ぶ。

コツは、幹は後輩に講義ができるくらい、枝は記述式で答えられるくらい、葉は選択肢で選べるくらいという強弱をつけること。すべてを平等に細かく学ぶと、10年経っても終わりません!

| 1回目 | 2回目 | 3回目 |

|---|---|---|

| 1016 藤原道長,摂政就任 | 1016 藤原道長,摂政就任 | |

| 1019 刀伊の入寇 | ||

| 1028 平忠常の乱 | ||

| 1051 前九年の役 | ||

| 1052 末法元年 | ||

| 1069 延久の荘園整理令,記録荘園券契所設置 | 1069 延久の荘園整理令,記録荘園券契所設置 | |

| 1083 後三年の役 | ||

| 1086 白河上皇,院政開始 | ||

| 1095 北面の武士設置 |

日本史通史12世紀「平氏壇ノ浦に沈み、ついに(12)源氏の鎌倉幕府へ」8事件

| 日本史通史ベスト300 12世紀 |

|---|

| 1156 保元の乱 |

| 1159 平治の乱 |

| 1175 法然,浄土宗を開く |

| 1177 鹿ヶ谷の陰謀 |

| 1180 治承・寿永の乱開始,以仁王の令旨,源頼政挙兵 |

| 1185 壇の浦の戦い,平氏滅亡 |

| 1185 源頼朝,守護・地頭設置,鎌倉幕府成立 |

| 1192 源頼朝,征夷大将軍就任(鎌倉幕府成立年、諸説の1つ) |

なぜ幕府は、鎌倉後に作られたのでしょうか? この時代が苦手なら、ブラタモリ鎌倉編(外部サイト)を読んでみましょう。

宇都宮講師のポイント解説

日本史通史12世紀のまとめ講義は、元予備校日本史講師、現在トップクラスの進学校で先生をされている、宇都宮先生にお願いいたしました。

こんにちは! 宇都宮です。今回は12世紀の流れについてまとめましょう!

11世紀の回でお話ししたように、多くの反乱を鎮圧していく中で武士が台頭していきます。その中で、1156年に保元の乱が起きます。これは皇位継承を巡って、崇徳上皇と後白河天皇が争ったものです。後白河にとって崇徳は兄です。ほら、親の言うことなら聞くけど、兄弟だと「うるせー!」とか言っちゃうじゃないですか。後白河も崇徳の院政を許さず、兄貴は皇位を取り戻そうとするんです。天皇方・上皇方に藤原氏、源氏、平氏がそれぞれ入り乱れて争い、後白河陣営が勝利します。さて、保元の乱で活躍したのが平清盛と源義朝(みなもと の よしとも)ですが、その後の恩賞は、平清盛の方が多かったのです。源義朝は、藤原信頼と手を組んで、1159年、平清盛の娘婿の父・藤原信西を殺害し、天皇と上皇を幽閉します。これが平治の乱です。その後、平清盛は何とか天皇・上皇を奪還すると、挙兵し、源義朝の軍を打ち破ります。

さて、その後、平ら平清盛は武士として初めて太政大臣に就任するなどしますが、源氏も黙ってはいません。以仁王の平氏打倒の令旨に応え、源頼政が挙兵、それに呼応して源義朝の子・頼朝も挙兵します。弟・源義経の活躍もあり、1185年壇の浦の戦いで平氏は滅亡します。こうした一連の源氏と平氏の戦いを、治承・寿永の乱といいます。

その後、源頼朝は無断で官位を賜った義経を追討する名目で、全国に守護(少しレベルが高い知識になりますが、正確にはこのときの名称は「国地頭」です)・地頭を配置することを、後白河法皇に認めさせます。守護は国ごとに、地頭は荘園・公領ごとに置かれました。源頼朝がこれらを配置した真の目的は、自分の支配力を高めることでした。頼朝は鎌倉に幕府を開き、武士の政権がスタートしたのです。

以上、世界の宇都宮がお送りしました。

さらにくわしく動画で学ぶ(無料体験)

| 日本史通史ベスト300 12世紀 |

|---|

| 1156 保元の乱 |

| 1159 平治の乱 |

| 1175 法然,浄土宗を開く |

| 1177 鹿ヶ谷の陰謀 |

| 1180 治承・寿永の乱開始,以仁王の令旨,源頼政挙兵 |

| 1185 壇の浦の戦い,平氏滅亡 |

| 1185 源頼朝,守護・地頭設置,鎌倉幕府成立 |

| 1192 源頼朝,征夷大将軍就任 |

時代区分 平安時代(1185年)鎌倉時代

日本史を得意にするなら、幹枝葉の学習が重要です。

- 幹 世紀の歴史的主題「平氏から、源氏の鎌倉幕府へ」をつかみ、ポイント解説を読む。

- 枝 重要事件の並び順を暗記。1回目、2回目、3回目の順で穴埋めをくり返します。つぎに、参考書で重要事件に絞って、内容を押さえる。

- 葉 幹枝に自信がついたら、関連する小さな事件を学ぶ。

コツは、幹は後輩に講義ができるくらい、枝は記述式で答えられるくらい、葉は選択肢で選べるくらいという強弱をつけること。すべてを平等に細かく学ぶと、10年経っても終わりません!

| 1回目 | 2回目 | 3回目 |

|---|---|---|

| 1156 保元の乱 | 1156 保元の乱 | |

| 1159 平治の乱 | ||

| 1175 法然,浄土宗を開く | ||

| 1177 鹿ヶ谷の陰謀 | ||

| 1180 治承・寿永の乱開始,以仁王の令旨,源頼政挙兵 | ||

| 1185 壇の浦の戦い,平氏滅亡 | 1185 壇の浦の戦い,平氏滅亡 | |

| 1185 源頼朝,守護・地頭設置,鎌倉幕府成立 | ||

| 1192 源頼朝,征夷大将軍就任 |

日本史通史13世紀「攻め込む元、参戦の意味(13)なく貧しくなる武士」16事件

| 日本史通史ベスト300 13世紀 |

|---|

| 1203 北条時政,執権就任 |

| 1205 『新古今和歌集』撰上 |

| 1213 和田義盛を倒し,北条義時,執権の地位確立 |

| 1219 三代将軍源実朝暗殺 |

| 1221 承久の乱 |

| 1225 評定衆設置 |

| 1226 藤原頼経,将軍就任(=摂家将軍) |

| 1232 御成敗式目制定 |

| 1247 宝治合戦 |

| 1249 引付衆設置 |

| 1252 宗尊親王,将軍就任(=皇族将軍の始め) |

| 1274 文永の役(元寇) |

| 1275 異国警固番役制度化 |

| 1281 弘安の役(元寇) |

| 1285 霜月騒動 |

| 1297 永仁の徳政令 |

宇都宮講師のポイント解説

日本史通史13世紀のまとめ講義は、元予備校日本史講師、現在トップクラスの進学校で先生をされている、宇都宮先生にお願いいたしました。

こんにちは! 宇都宮です。今回は13世紀の重要事項を整理していきましょう。12世紀末に、源頼朝が鎌倉幕府を開き、武士の政権がスタートします。ところが、源氏の血を引く将軍が、3代将軍 源実朝(みなもと の さねとも)の暗殺により途絶えてしまいます。

2代将軍 頼家(よりいえ)の頃から、有力御家人たちによる合議制がとられていますが、なかでも源頼朝の妻の一族である北条氏が、他の有力御家人たちを倒していき、1213年和田義盛を倒して、北条義時が将軍の補佐・執権としての地位を確立しています。ところが、北条氏自体はそれほど「エライ」家柄ではありません。仮に将軍になったとしても、御家人たちがついてくるにはパンチが足りません。そのため、4代将軍には摂関家から九条頼経(くじょうよりつね)を招き(摂家将軍)、6代目には宗尊親王を招いています(皇族将軍)。摂関家とは、摂政・関白に任ぜられる高い家柄を指し、親王とはおおまかに言えば天皇の子です。

武家の政権がスタートしたとはいえ、まだ朝廷の勢力は衰えていません。いわば公武二元体制なのです。この現状を打破しようと、後鳥羽上皇は1221年義時追討の院宣を出し、承久の乱を起こしますが、幕府軍に敗北し、公武二元体制は幕府に傾きます。そして、3代執権北条泰時の頃には最高政務機関である評定衆を設置し、1232年、武士社会のための法律として御成敗式目を作るのです。また、4代執権時頼の頃の1249年、裁判の迅速化のために引付衆が設置されます。

ところが、日本にピンチが訪れます。いわゆる元寇のことです。大陸ではモンゴル帝国が席巻し、フビライは中国に元を建国します。そして、日本にも服属を要求する書状を送りつけてきました。1274年、元軍が北九州に来襲します。これが文永の役です。元軍との戦いには苦戦を強いられましたが、一般的には「神風」が吹いて何とかこれを撃退したとされます。6代執権北条時宗は、次回の来襲に備えて異国警固番役を制度化し、石塁で防備を固めます。そして1281年再び元軍が襲来しますが(弘安の役)、またしてもやってきた暴風雨も味方してこれを撃退します。

さて、元寇を乗り切る過程で、北条氏の力が強くなりました。特に、北条氏本家の当主である得宗(とくそう)に権力が集まり、その部下である内管領(うちかんれい)も力を強めます。1285年、内管領の平頼綱が、執権北条貞時の外祖父(母方祖母)の安達泰盛を滅ぼしています(霜月騒動)。

しかし、良いことばかりではありません。この頃、御家人(武士)に対する恩賞は土地です。幕府と御家人は、土地を仲立ちとして結びついていました。しかし、元寇は防衛戦です。反乱ならば、起こしたヤツの土地を分配すればいいですが、御家人に対しての十分な恩賞になるほどはありません。困窮する御家人を救うため、幕府は1297年永仁の徳政令を出します。これによって、御家人の借金を帳消しにしますが、御家人の困窮は改善されず、お金を借りにくくなるなどの大混乱が起きます。

さらにくわしく動画で学ぶ(無料体験)

| 日本史通史ベスト300 13世紀 |

|---|

| 1203 北条時政,執権就任 |

| 1205 『新古今和歌集』撰上 |

| 1213 和田義盛を倒し,北条義時,執権の地位確立 |

| 1219 三代将軍源実朝暗殺 |

| 1221 承久の乱 |

| 1225 評定衆設置 |

| 1226 藤原頼経,将軍就任(=摂家将軍) |

| 1232 御成敗式目制定 |

| 1247 宝治合戦 |

| 1249 引付衆設置 |

| 1252 宗尊親王,将軍就任(=皇族将軍の始め) |

| 1274 文永の役(元寇) |

| 1275 異国警固番役制度化 |

| 1281 弘安の役(元寇) |

| 1285 霜月騒動 |

| 1297 永仁の徳政令 |

時代区分 鎌倉時代

日本史を得意にするなら、幹枝葉の学習が重要です。

- 幹 世紀の歴史的主題「攻め込む元、貧しくなる武士」をつかみ、ポイント解説を読む。

- 枝 重要事件の並び順を暗記。1回目、2回目、3回目の順で穴埋めをくり返します。つぎに、参考書で重要事件に絞って、内容を押さえる。

- 葉 幹枝に自信がついたら、関連する小さな事件を学ぶ。

コツは、幹は後輩に講義ができるくらい、枝は記述式で答えられるくらい、葉は選択肢で選べるくらいという強弱をつけること。すべてを平等に細かく学ぶと、10年経っても終わりません!

| 1回目 | 2回目 | 3回目 |

|---|---|---|

| 1203 北条時政,執権就任 | 1203 北条時政,執権就任 | |

| 1205 『新古今和歌集』撰上 | ||

| 1213 和田義盛を倒し,北条義時,執権の地位確立 | ||

| 1219 三代将軍源実朝暗殺 | ||

| 1221 承久の乱 | ||

| 1225 評定衆設置 | 1225 評定衆設置 | |

| 1226 藤原頼経,将軍就任(=摂家将軍) | ||

| 1232 御成敗式目制定 | ||

| 1247 宝治合戦 | ||

| 1249 引付衆設置 | ||

| 1252 宗尊親王,将軍就任(=皇族将軍の始め) | 1252 宗尊親王,将軍就任(=皇族将軍の始め) | |

| 1274 文永の役(元寇) | ||

| 1275 異国警固番役制度化 | ||

| 1281 弘安の役(元寇) | ||

| 1285 霜月騒動 | ||

| 1297 永仁の徳政令 | 1297 永仁の徳政令 |

日本史通史14世紀「弱い室町幕府、いよ(14)いよやまない戦乱」14事件

| 日本史通史ベスト300 14世紀 |

|---|

| 1317 文保の和談,両統迭立へ |

| 1324 正中の変 |

| 1331 元弘の変 |

| 1333 鎌倉幕府滅亡 |

| 1334 建武の新政 |

| 1335 中先代の乱 |

| 1336 建武式目制定 |

| 1336後醍醐天皇吉野へ,南北朝時代始まる |

| 1338 足利尊氏,征夷大将軍就任,室町幕府成立 |

| 1350 観応の擾乱 |

| 1352 観応の半済令 |

| 1391 明徳の乱 |

| 1392 南北朝合一 |

| 1399 応永の乱 |

宇都宮講師のポイント解説

室町時代は戦乱の時代でしたが、すばらしい文化が残されています? この時代が苦手なら、ブラタモリ銀閣寺編(外部サイト)を読んでみましょう。

日本史通史14世紀のまとめ講義は、元予備校日本史講師、現在トップクラスの進学校で先生をされている、宇都宮先生にお願いいたしました。

こんにちは! 宇都宮です。今回は14世紀の流れについてまとめます。13世紀には、元寇での恩賞が不十分で、貧しさに苦しむ御家人(武士)を何とかするため、鎌倉幕府は永仁の徳政令を出し、彼らの手放した土地を無料で取り戻させます。でも、これって逆に首を絞めてますよね。だって、1回借金踏み倒された相手にまたお金、貸します?? 私は貸せません。つまり、再び困ったとき、誰も御家人にはお金を貸してくれません。かえって、不満を募らせる御家人が多かったのです。

そこに登場したのが後醍醐天皇です。なお、この頃の天皇は、院政を行った場所によって持明院統と大覚寺統のふたつの統に分かれます。当時これらが交互に皇位についており(1317年に揉め、幕府が仲裁したのが文保の和談)、後醍醐は後者にあたります。さて、彼は1324年正中の変、1331年元弘の変と、鎌倉幕府打倒を狙いますが失敗します。それでも彼は諦めません!幕府に不満を持つ御家人を募り、再び挙兵します。このとき後醍醐に味方した足利尊氏が六波羅を攻め、新田義貞が鎌倉を攻め、そしてついに1333年鎌倉幕府は滅亡します。

その後、後醍醐は自ら政治の実権を握ります(建武の新政)が、これが公家偏重の姿勢だったので、武士たちは不満を募らせます。そんな中1335年、鎌倉幕府最後の執権高時の子・時行が挙兵します(中先代の乱)が、足利尊氏はこれを鎮圧します。ところが、彼はそのまま後醍醐に兵を向けたのです。後醍醐は吉野に逃れ、足利尊氏は持明院統から、別の天皇を即位させます。つまり、朝廷がふたつある状況になったのです。南北朝時代といい、室町幕府3代将軍足利義満が1392年に南北朝を合一するまで続きました。

足利尊氏は建武式目を制定して基本方針を示し、1338年北朝の天皇より征夷大将軍に任命され、室町幕府を成立させます。さて、室町幕府ですが当初は足利尊氏とその弟・足利直義(ただよし)による二頭政治の体制でした。ところが、その後尊氏が重用した執事・高師直と直義の関係が悪化し、最凶最悪の兄弟喧嘩に発展します(1350年~観応の擾乱)。直義が降伏、まもなく死去し(毒殺されたとも……)擾乱は終結します。擾乱の最中、1352年、観応の半済令が出されていました。これは国の年貢の半分を守護の収入としていい、というものでした。乱の最中ですし、幕府も管理しきれなかったのです。これは臨時のものでしたが、後に永続的なものになっていきます。そして、守護は国に対する支配力を強め、守護大名へと成長していくのでした。

でも、これってちょっとまずいのです。そもそも室町幕府自体、天皇に弓を引いた反乱軍ですし、鎌倉幕府のときのように偉大なるカリスマ性を持った源頼朝のような人がいるわけではない。守護大名が台頭してきたこの現状、彼らのパワーバランスの上に成り立つ脆弱な政権となっていきます。つまり、守護大名の誰かひとりでも頭抜けるとバランスが崩れます。幕府はそうなりそうな状況を見たら、潰していかないといけないのです。たとえば、山名氏は「六分一殿」と称されるほど、勢力を拡大していました。3代将軍足利義満はこれを挑発、乱を起こさせ、山名氏を滅ぼします(1391年明徳の乱)。また、明との交易で力をつけた大内氏も幕府に反乱を起こしますが、鎮圧されます(1399年応永の乱)。

さらにくわしく動画で学ぶ(無料体験)

| 日本史通史ベスト300 14世紀 |

|---|

| 1317 文保の和談,両統迭立へ |

| 1324 正中の変 |

| 1331 元弘の変 |

| 1333 鎌倉幕府滅亡 |

| 1334 建武の新政 |

| 1335 中先代の乱 |

| 1336 建武式目制定 |

| 1336後醍醐天皇吉野へ,南北朝時代始まる |

| 1338 足利尊氏,征夷大将軍就任,室町幕府成立 |

| 1350 観応の擾乱 |

| 1352 観応の半済令 |

| 1391 明徳の乱 |

| 1392 南北朝合一 |

| 1399 応永の乱 |

時代区分 鎌倉時代(1334年)建武の新政(1336年)[南北朝時代]1392年室町時代

日本史を得意にするなら、幹枝葉の学習が重要です。

- 幹 世紀の歴史的主題「室町幕府と戦乱の時代」をつかみ、ポイント解説を読む。

- 枝 重要事件の並び順を暗記。1回目、2回目、3回目の順で穴埋めをくり返します。つぎに、参考書で重要事件に絞って、内容を押さえる。

- 葉 幹枝に自信がついたら、関連する小さな事件を学ぶ。

コツは、幹は後輩に講義ができるくらい、枝は記述式で答えられるくらい、葉は選択肢で選べるくらいという強弱をつけること。すべてを平等に細かく学ぶと、10年経っても終わりません!

| 1回目 | 2回目 | 3回目 |

|---|---|---|

| 1317 文保の和談,両統迭立へ | 1317 文保の和談,両統迭立へ | |

| 1324 正中の変 | ||

| 1331 元弘の変 | ||

| 1333 鎌倉幕府滅亡 | ||

| 1334 建武の新政 | ||

| 1335 中先代の乱 | 1335 中先代の乱 | |

| 1336 建武式目制定 | ||

| 1336後醍醐天皇吉野へ,南北朝時代始まる | ||

| 1338 足利尊氏,征夷大将軍就任,室町幕府成立 | ||

| 1350 観応の擾乱 | ||

| 1352 観応の半済令 | 1352 観応の半済令 | |

| 1391 明徳の乱 | ||

| 1392 南北朝合一 | ||

| 1399 応永の乱 |

日本史通史15世紀「昨日も一揆、今日も行こう(15)一揆」10事件

| 日本史通史ベスト300 15世紀 |

|---|

| 1404 勘合貿易開始 |

| 1419 応永の外寇 |

| 1428 正長の土一揆 |

| 1429 播磨の土一揆 |

| 1438 永享の乱 |

| 1441 嘉吉の変 |

| 1457 コシャマインの戦い |

| 1467 応仁の乱 |

| 1485 山城の国一揆 |

| 1488 加賀の一向一揆 |

宇都宮講師のポイント解説

京都の郊外には「おどい」と呼ばれる盛り土が残っています。応仁の乱で荒れ果て、小さくなってしまった京都をせめてここまで広げようと、後の時代(16世紀の終わり)に豊臣秀吉が作らせたものです。 この時代が苦手なら、ブラタモリおどい編(外部サイト)を読んでみましょう。

日本史通史15世紀のまとめ講義は、元予備校日本史講師、現在トップクラスの進学校で先生をされている、宇都宮先生にお願いいたしました。

こんにちは!宇都宮です。今回は15世紀の流れについてまとめます。今回も室町時代の話題です。まずは、対外関係から見ていきましょう。

この頃、壱岐や対馬、肥前松浦を拠点に倭寇と呼ばれる海賊が活動しています。当時の中国の王朝・明は日本側に倭寇の禁圧を要求し、その後1404年足利義満のもとで、朝貢形式での貿易が開始されます。しかし、倭寇の活動が活発なこの頃、どうやって貿易船と区別するのでしょう??そのために、勘合と呼ばれる割符を用いました。これらぴったり合えば貿易船、さぁ北京で取引しましょう、という具合に。そこから勘合貿易とも呼ばれる日明貿易は、朝貢形式なのを嫌った4代将軍義持のもと1411年に中断されていますが、6代将軍義教が1432年に再開させています。

お次は朝鮮です。朝鮮は対馬の宗氏を通じて関わりがありましたが、1419年倭寇の本拠地壊滅を目的に、朝鮮は対馬を攻めます(応永の外寇)。これにより、日朝貿易は一時中断しますが、1443年嘉吉条約が結ばれ再開しています。

今度は、戦乱について見ていきましょう。旧幕府の置かれていた鎌倉には、鎌倉府という役所が置かれていました。そこのボスは鎌倉公方で、補佐役が関東管領。当時、鎌倉公方・足利持氏と関東管領・上杉憲実は関係が悪く、将軍義教は同じく持氏と不仲であったため、憲実に味方します。1438年、持氏が幕府に反旗を翻し永享の乱を起こすと、義教はこれを滅ぼします。

もともと彼は厳罰主義で、「万人恐怖」と称されるほどの恐怖政治を敷いていました。そんなことしていると、いつかやられますって。実際、1441年播磨国守護・赤松満祐に暗殺されてしまいます(嘉吉の変)。

さて、時代は8代将軍義政の頃へ。彼には子がおらず、次期将軍は弟の義視に譲るとしていました。ところが、義政に子・義尚が生まれます。妻の日野富子の説得もあり、義政は「やっぱり次の将軍は義尚にするよー!ごめーんねー(^ ^)」とします。そりゃ義視はふざけんな、となります。これに畠山氏・斯波氏の後継者争いが結びつき、1467年細川勝元率いる東軍と山名持豊率いる西軍がぶつかり合う応仁の乱が勃発します。乱は京都周辺を舞台に10年間続き、京都は焼け野原。幕府の力は衰退していき、下剋上の機運漂う戦国時代へ突入していきます。

最後に一揆について確認しましょう。といっても、一揆には異なったふたつの性格を持つものがあります。まずは徳政一揆。困窮した農民たちが借金の帳消しのため、徳政令を出せ!と暴れるのです。1428年正長の土一揆、翌年の播磨の土一揆がこれに当たります。ところが応仁の乱後に起こる一揆は性格が違い、これらは自治を要求するものでした。1485年の山城の国一揆では山城国の国人たちが守護畠山氏を追い出し、8年に渡って自治を行います。また、1488年の加賀の一向一揆では一向宗の信者たちが守護冨樫氏を殺害し、新たに名目上の守護を立てつつも、100年間に渡って自治を行います。

さらにくわしく動画で学ぶ(無料体験)

| 日本史通史ベスト300 15世紀 |

|---|

| 1404 勘合貿易開始 |

| 1419 応永の外寇 |

| 1428 正長の土一揆 |

| 1429 播磨の土一揆 |

| 1438 永享の乱 |

| 1441 嘉吉の変 |

| 1457 コシャマインの戦い |

| 1467 応仁の乱 |

| 1485 山城の国一揆 |

| 1488 加賀の一向一揆 |

時代区分 室町時代1493年[戦国時代]

日本史を得意にするなら、幹枝葉の学習が重要です。

- 幹 世紀の歴史的主題「一揆の時代」をつかみ、ポイント解説を読む。

- 枝 重要事件の並び順を暗記。1回目、2回目、3回目の順で穴埋めをくり返します。つぎに、参考書で重要事件に絞って、内容を押さえる。

- 葉 幹枝に自信がついたら、関連する小さな事件を学ぶ。

コツは、幹は後輩に講義ができるくらい、枝は記述式で答えられるくらい、葉は選択肢で選べるくらいという強弱をつけること。すべてを平等に細かく学ぶと、10年経っても終わりません!

| 1回目 | 2回目 | 3回目 |

|---|---|---|

| 1404 勘合貿易開始 | 1404 勘合貿易開始 | |

| 1419 応永の外寇 | ||

| 1428 正長の土一揆 | ||

| 1429 播磨の土一揆 | ||

| 1438 永享の乱 | ||

| 1441 嘉吉の変 | 1441 嘉吉の変 | |

| 1457 コシャマインの戦い | ||

| 1467 応仁の乱 | ||

| 1485 山城の国一揆 | ||

| 1488 加賀の一向一揆 |

日本史通史16世紀「で、いわゆる(16)安土桃山時代の桃山ってどこ?」17事件

| 日本史通史ベスト300 16世紀 |

|---|

| 1523 寧波の乱 |

| 1543 鉄砲伝来 |

| 1549 ザビエル,キリスト教を伝える |

| 1560 桶狭間の戦い |

| 1568 織田信長入京,足利義昭,十五代将軍に |

| 1573 室町幕府滅亡 |

| 1575 長篠の戦い |

| 1582 天正遣欧使節派遣 |

| 1582 本能寺の変 |

| 1582 太閤検地開始,一地一作人の原則確立 |

| 1587 バテレン追放令 |

| 1588 刀狩令,兵農分離 |

| 1590 北条氏を滅ぼし,豊臣秀吉全国統一 |

| 1591 身分統制令 |

| 1592 文禄の役(壬申倭乱) |

| 1596 サン=フェリペ号事件 |

| 1597 慶長の役(丁酉倭乱) |

宇都宮講師のポイント解説

16世紀の後半は、短い安土桃山時代。安土は織田信長の安土城、桃山は豊臣秀吉の「伏見城」を指しています。 この時代が苦手なら、ブラタモリ伏見編(外部サイト)を読んでみましょう。

こんにちは!宇都宮です。今回は16世紀の流れについてまとめます。

前回、応仁の乱前後で室町幕府の勢力が落ちた、という話をしたのを覚えていますか? 当初幕府が独占していた勘合貿易も、博多商人と結びついた大内氏、堺商人と結びついた細川氏がメインとなっております。1523年の寧波の乱をきっかけに大内氏のひとり勝ちになりますが、1551年に大内氏が滅亡して断絶しています。

また、外交関係では重要な出来事が…。1543年種子島にある中国船が流れ着きます。中にはたいそう立派な「一物を携」えたポルトガル人が―……一物って?鉄砲ですよ、鉄砲。鉄砲の伝来です。また、1549年にはザビエルが鹿児島に来航し、キリスト教を伝えます。特に九州ではキリシタン大名が多数誕生するほどで、1582年には伊東マンショら4人を天正遣欧使節として派遣しています。

安土桃山時代を語るには、やはり信長と秀吉、このふたりでしょう。

まずは信長の業績を見ていきます。尾張国の大名であった織田信長は、1560年桶狭間の戦いで今川義元を破ると、1568年足利義昭を奉じて上洛を果たします。信長の助力で室町幕府15代将軍となった義昭ですが、後に信長と反目し、1573年には京を追放されています。これにより室町幕府は滅亡―……いまいちパッとしない(笑)

そして、1575年には長篠の戦で、信長は足軽鉄砲隊を有効活用して武田騎馬隊を破っています。ところが!1582年家臣の明智光秀が突如謀反を起こし、本能寺の変で自害に追い込まれます。天下人となった明智光秀。ところが、信長の命で毛利氏を攻めていた豊臣秀吉が和睦を結んで大返し!光秀の三日天下が終わります。

ここから、秀吉の業績を見ていきましょう。まず、1582年より太閤検地を開始しています。当時、国によって土地の把握の仕方が違ったり、誰がその土地の所有者かが曖昧だったりしていました。そこで、秀吉は京枡という統一基準を設け、一地一作人の原則で以て、納税対象者を明確にします。これを機に、荘園は完全に消滅します。

また、島津氏討伐帰りの1587年には、バテレン追放令を発令します。当時キリスト教教会領として長崎が寄進されており、ヨーロッパの領土的野心を警戒した、と言われています。また、1588年、刀狩令を発令。兵農分離を推し進めます。そして、1590年北条氏を滅ぼして、全国統一を成し遂げます。

ここで秀吉は、海外に目を向けます。次の目標は―……明だ!! まずは、明への道案内を断ってきた朝鮮に1592年、1597年の2度に渡って出兵を行います(文禄の役、慶長の役)。ところが、慶長の役の最中に秀吉が死去、朝鮮征服は中止となります。

さらにくわしく動画で学ぶ(無料体験)

| 日本史通史ベスト300 16世紀 |

|---|

| 1523 寧波の乱 |

| 1543 鉄砲伝来 |

| 1549 ザビエル,キリスト教を伝える |

| 1560 桶狭間の戦い |

| 1568 織田信長入京,足利義昭,十五代将軍に |

| 1573 室町幕府滅亡 |

| 1575 長篠の戦い |

| 1582 天正遣欧使節派遣 |

| 1582 本能寺の変 |

| 1582 太閤検地開始,一地一作人の原則確立 |

| 1587 バテレン追放令 |

| 1588 刀狩令,兵農分離 |

| 1590 北条氏を滅ぼし,豊臣秀吉全国統一 |

| 1591 身分統制令 |

| 1592 文禄の役(壬申倭乱) |

| 1596 サン=フェリペ号事件 |

| 1597 慶長の役(丁酉倭乱) |

時代区分 室町時代(1573年)安土桃山時代

日本史を得意にするなら、幹枝葉の学習が重要です。

- 幹 世紀の歴史的主題「全国を統一、安土桃山時代」をつかみ、ポイント解説を読む。

- 枝 重要事件の並び順を暗記。1回目、2回目、3回目の順で穴埋めをくり返します。つぎに、参考書で重要事件に絞って、内容を押さえる。

- 葉 幹枝に自信がついたら、関連する小さな事件を学ぶ。

コツは、幹は後輩に講義ができるくらい、枝は記述式で答えられるくらい、葉は選択肢で選べるくらいという強弱をつけること。すべてを平等に細かく学ぶと、10年経っても終わりません!

| 1回目 | 2回目 | 3回目 |

|---|---|---|

| 1523 寧波の乱 | 1523 寧波の乱 | |

| 1543 鉄砲伝来 | ||

| 1549 ザビエル,キリスト教を伝える | ||

| 1560 桶狭間の戦い | ||

| 1568 織田信長入京,足利義昭,十五代将軍に | ||

| 1573 室町幕府滅亡 | 1573 室町幕府滅亡 | |

| 1575 長篠の戦い | ||

| 1582 天正遣欧使節派遣 | ||

| 1582 本能寺の変 | ||

| 1582 太閤検地開始,一地一作人の原則確立 | ||

| 1587 バテレン追放令 | 1587 バテレン追放令 | |

| 1588 刀狩令,兵農分離 | ||

| 1590 北条氏を滅ぼし,豊臣秀吉全国統一 | ||

| 1591 身分統制令 | ||

| 1592 文禄の役(壬申倭乱) | ||

| 1596 サン=フェリペ号事件 | 1596 サン=フェリペ号事件 | |

| 1597 慶長の役(丁酉倭乱) |

日本史通史17世紀「江戸時代、士農工商はいな(17)かった?」22事件

| 日本史通史ベスト300 17世紀 |

|---|

| 1600 オランダ船リーフデ号,豊後に漂着 |

| 1600 関ヶ原の戦い |

| 1603 徳川家康,征夷大将軍就任,江戸幕府成立 |

| 1604 糸割符制度制定 |

| 1613 慶長遣欧使節,伊達政宗,支倉常長派遣 |

| 1614 大坂冬の陣 |

| 1615 大坂夏の陣で豊臣氏滅亡,元和偃武 |

| 1615 武家諸法度元和制定 |

| 1624イスパニア船来航禁止 |

| 1627 紫衣事件 |

| 1633 奉書船以外の海外渡航禁止 |

| 1635 日本人の海外渡航・帰国禁止 |

| 1635 武家諸法度寛永令制定,参勤交代制度化 |

| 1637 島原・天草一揆 |

| 1639 ポルトガル船来航禁止 |

| 1641 オランダ商館,出島へ移動 |

| 1643 田畑永代売買の禁 |

| 1649 慶安の御触書発布 |

| 1651 由井正雪の乱(慶安の変) |

| 1651 末期養子の禁の緩和 |

| 1669 シャクシャインの戦い |

| 1685 生類憐れみの令 |

宇都宮講師のポイント解説

17世紀は江戸時代に入り、参勤交代が始まります。各大名が江戸に住むための大名屋敷は、いまの東京のベースを作っています。この時代が苦手なら、ブラタモリ大名屋敷編(外部サイト)を読んでみましょう。

こんにちは!宇都宮です。今回は17世紀の流れについてまとめます。

何といっても秀吉死去後の天下人争い、1600年、天下分け目の関ヶ原の戦いから話は始まります。石田三成率いる西軍を、徳川家康率いる東軍が破り、1603年には家康が征夷大将軍に就任、江戸幕府が成立します。1614年大坂冬の陣を経て、1615年大坂夏の陣で豊臣氏を滅ぼし、平和回復が達成されます―元和偃武ですね。

さて、時期が前後していきますが、江戸幕府の初期の政治は、各方面への統制の強化です。

1615年2代将軍秀忠の頃、最初の武家諸法度・元和令が制定されます(起草者は金地院崇伝です)。居城の修築の許可制・築城の禁止・婚姻の許可制など、大名への統制を強めます。さらに、1635年、3代将軍家光の武家諸法度寛永令(起草者は林羅山です)では、大名に江戸と国元の往復を強いる参勤交代を制度化、500石以上の大船の建造禁止などが追加されます。

朝廷に対しては、1615年禁中並公家諸法度を制定します(起草者は崇伝)。1627年、後水尾天皇が幕府の許可なく与えた紫衣(僧侶の尊さのシンボルです)の取り消しを巡り、譲位した紫衣事件から、幕府の法令は天皇の勅許よりも優先される、ということが明らかになります。

また、農民は「納税者」として、統制を強めます。まず、田を持っていなければ納税はできないわけですから、1643年、田畑永代売買の禁令を出し、1649年には、農民としての心構えを記した慶安の御触書を出しています。

次は外交関係です。江戸幕府成立前の1600年、豊後に漂着したオランダ船リーフデ号に乗船していたオランダ人ヤン・ヨーステン(ちなみに「八重洲」の由来だそうです)とイギリス人ウィリアム・アダムスは、家康から信任を受け、特に後者は幕府の外交顧問となっています。また、当時養蚕技術に乏しかった日本は、中国産生糸をポルトガル商人から購入していました。ルートがここしかないわけで、ポルトガル商人たちは吹っかけてくるわけですよ。幕府はこれを問題視、1604年京都・堺・長崎に糸割符という組合を設け、これに加入していないと生糸の購入ができないようにし、生糸価格の高騰を防ぎます。のち、糸割符は江戸・大坂にも設けられています。さらに、メキシコ(当時ノビスパン)の銀に目をつけ、幕府の命を受けた伊達政宗は1613年支倉常長をイスパニアに派遣しています。

さて、日本が「鎖国」に向かっていくことは、皆さんもご存じだと思います。ところが、当初家康は東南アジアでの出会貿易である朱印船貿易に力を入れ、南蛮貿易に熱心でした。ですが、やはり幕府としては国内でのキリスト教信者の増加・団結は怖いわけです。1637年に起きた島原・天草一揆がいい例です。1633年に奉書船制度をとり、朱印船の渡航は老中の許可制としますが、日本人が渡航できるし、外国人もやってくるし、の状況では禁教はうまくいかないのです。

まずは、出入りの制限です。1635年日本人の海外渡航・帰国を禁止し、1639年にはポルトガル船の来航を禁止しています(イスパニア船は1624年に来航を禁止されています)。次に、外国人の寄港地を制限しないといけませんね。1641年オランダ商館を長崎の出島へ移動、鎖国が完成します(オランダは布教と関係ない貿易は可能、と主張していました)。

以上のように、江戸時代初期の政治はまさに「逆らえば潰す!」の武断政治でした。そのせいで、取潰しになった大名もおり、失業者が溢れかえります。1651年には、由井正雪の乱も起きています。治安もやばいですね。そこで、幕府は政治方針を転換します。「逆らえば潰す!」ではなく、「逆らうのは道徳的にダメ」の文治政治ですね。1651年末期養子の禁を緩和し、お家取潰しの可能性を下げるなどしますが、戦乱の機運払拭のため、5代将軍綱吉が出した、1685年生類憐みの令はやりすぎでしたね。

さらにくわしく動画で学ぶ(無料体験)

| 日本史通史ベスト300 17世紀 |

|---|

| 1600 オランダ船リーフデ号,豊後に漂着 |

| 1600 関ヶ原の戦い |

| 1603 徳川家康,征夷大将軍就任,江戸幕府成立 |

| 1604 糸割符制度制定 |

| 1613 慶長遣欧使節,伊達政宗,支倉常長派遣 |

| 1614 大坂冬の陣 |

| 1615 大坂夏の陣で豊臣氏滅亡,元和偃武 |

| 1615 武家諸法度元和制定 |

| 1624イスパニア船来航禁止 |

| 1627 紫衣事件 |

| 1633 奉書船以外の海外渡航禁止 |

| 1635 日本人の海外渡航・帰国禁止 |

| 1635 武家諸法度寛永令制定,参勤交代制度化 |

| 1637 島原・天草一揆 |

| 1639 ポルトガル船来航禁止 |

| 1641 オランダ商館,出島へ移動 |

| 1643 田畑永代売買の禁 |

| 1649 慶安の御触書発布 |

| 1651 由井正雪の乱(慶安の変) |

| 1651 末期養子の禁の緩和 |

| 1669 シャクシャインの戦い |

| 1685 生類憐れみの令 |

時代区分 安土桃山時代(1603年)江戸時代

日本史を得意にするなら、幹枝葉の学習が重要です。

- 幹 世紀の歴史的主題「いよいよ江戸時代」をつかみ、ポイント解説を読む。

- 枝 重要事件の並び順を暗記。1回目、2回目、3回目の順で穴埋めをくり返します。つぎに、参考書で重要事件に絞って、内容を押さえる。

- 葉 幹枝に自信がついたら、関連する小さな事件を学ぶ。

コツは、幹は後輩に講義ができるくらい、枝は記述式で答えられるくらい、葉は選択肢で選べるくらいという強弱をつけること。すべてを平等に細かく学ぶと、10年経っても終わりません!

| 1回目 | 2回目 | 3回目 |

|---|---|---|

| 1600 オランダ船リーフデ号,豊後に漂着 | 1600 オランダ船リーフデ号,豊後に漂着 | |

| 1600 関ヶ原の戦い | ||

| 1603 徳川家康,征夷大将軍就任,江戸幕府成立 | ||

| 1604 糸割符制度制定 | ||

| 1613 慶長遣欧使節,伊達政宗,支倉常長派遣 | ||

| 1614 大坂冬の陣 | 1614 大坂冬の陣 | |

| 1615 大坂夏の陣で豊臣氏滅亡,元和偃武 | ||

| 1615 武家諸法度元和制定 | ||

| 1624イスパニア船来航禁止 | ||

| 1627 紫衣事件 | ||

| 1633 奉書船以外の海外渡航禁止 | 1633 奉書船以外の海外渡航禁止 | |

| 1635 日本人の海外渡航・帰国禁止 | ||

| 1635 武家諸法度寛永令制定,参勤交代制度化 | ||

| 1637 島原・天草一揆 | ||

| 1639 ポルトガル船来航禁止 | ||

| 1641 オランダ商館,出島へ移動 | 1641 オランダ商館,出島へ移動 | |

| 1643 田畑永代売買の禁 | ||

| 1649 慶安の御触書発布 | ||

| 1651 由井正雪の乱(慶安の変) | ||

| 1651 末期養子の禁の緩和 | ||

| 1669 シャクシャインの戦い | 1669 シャクシャインの戦い | |

| 1685 生類憐れみの令 |

日本史通史18世紀「浅間山大噴火で、田沼意次いや(18)おうなく失脚?」15事件

| 日本史通史ベスト300 18世紀 |

|---|

| 1709 新井白石,正徳の治開始 |

| 1715 海舶互市新例 |

| 1716 八代将軍徳川吉宗,享保の改革開始 |

| 1719 相対済し令 |

| 1722 上げ米の制 |

| 1723 足高の制 |

| 1742 公事方御定書制定 |

| 1758 宝暦事件 |

| 1767 明和事件 |

| 1772 田沼意次,老中就任 |

| 1782 天明の大飢饉 |

| 1787 老中松平定信,寛政の改革開始 |

| 1789 棄捐令 |

| 1790 寛政異学の禁 |

| 1792 ロシア使節ラクスマン,根室に来航 |

宇都宮講師のポイント解説

18世紀の江戸時代は、課題が多く改革が続きます。興味深いのは1783年の浅間山の大噴火。自然現象ですが、田沼意次を失脚に導きます。この時代が苦手なら、ブラタモリ浅間山編(外部サイト)を読んでみましょう。

こんにちは!宇都宮です。今回は18世紀の流れについてまとめます。

前回登場した5代将軍徳川綱吉、実はとんでもないことを行っています。日本国外への禁の流出を防ぐため、小判の金の含有量を下げているのです。ここではわかりやすく、「小判の価値は額面ではなく金の含有量で決まる」と考えてください。例えば、8グラムから4グラムへ金を減らすと、額面にいくらが書いてあろうと、小判の価値は半分になります。そう、物価が上がるのです。金の含有「率」を上げた(つまり、含有量は据え置き、サイズを小さくした)文字小判も鋳造されますが、意味がないのです。

ここで立ち上がったのが、6代将軍家宣の侍講新井白石です。彼は金の含有量を家康の時代並にした正徳小判を鋳造し、金銀の国外流出を防ぐため、1715年海舶互市新例を発令し、長崎貿易を縮小します。白石の政治は正徳の治と呼ばれます。

さて、幕府の主な収入源は農村からの年貢です。ところが、困窮した百姓は自分の土地を担保に借金をし、質流れによって土地を失う事例が増えました。彼らは農村にいても仕事なんてないので、都市に流入しています。年貢を取るべき本百姓がいないのでは、幕府の収入も減りますね。これを何とかしよう!と立ち上がったのが8代将軍徳川吉宗です。

急増する土地関係の訴訟の対策として、1719年相対済し令を出し、当事者間で話し合いなさい、としました。また、迅速で公平な裁判のため、1742年に裁判の基準として公事方御定書を定めます。少し戻って、1722年参勤交代の期間の短縮と引き換えに、幕府の税収不足分を大名に肩代わりさせる上米の制を出し、また1723年それまで役職に基準となる石高が定められていたために家柄の低い者を登用できずにいたのを、役職在任中のみ不足分を支払う足高の制を定めます。これらの改革を享保の改革といい、ある程度の成果はありました。

老中田沼意次は、また違った発想から収入不足を解消しようとしました。お金持ってるとこから取ればいいじゃん!お金持ってるとこ? 商人ですよ。運上・冥加といったお金と引き換えに、同業者組合・仲間に営業の独占権を認めました(そんな仲間を株仲間といいます)。発想は良かったのですが運が悪かった。1782年に天明の大飢饉が発生し、その後浅間山まで噴火します。別に自然災害は幕府のせいじゃないのに、幕府へのヘイトが高まるわけです。こうして、意次は失脚してしまうのです。

その後、改革に着手したのは老中松平定信です。1789年幕府直属の家臣である、旗本や御家人を救済するため、借金の帳消しをする棄捐令を出し、1790年には、幕府の学問所では朱子学以外の学問を禁じる寛政異学の禁を行います。こうした寛政の改革の路線は、享保の改革と同じく崩壊しつつある本百姓体制を何とかしようとするものでした。ですが、もうこの路線はかなり厳しいのです。あまり効果は挙げられませんでした。

さて、1792年にロシア詩節ラクスマンが根室に来航するなど、諸外国が日本に接近するのですが―。

さらにくわしく動画で学ぶ(無料体験)

| 日本史通史ベスト300 18世紀 |

|---|

| 1709 新井白石,正徳の治開始 |

| 1715 海舶互市新例 |

| 1716 八代将軍徳川吉宗,享保の改革開始 |

| 1719 相対済し令 |

| 1722 上げ米の制 |

| 1723 足高の制 |

| 1742 公事方御定書制定 |

| 1758 宝暦事件 |

| 1767 明和事件 |

| 1772 田沼意次,老中就任 |

| 1782 天明の大飢饉 |

| 1787 老中松平定信,寛政の改革開始 |

| 1789 棄捐令 |

| 1790 寛政異学の禁 |

| 1792 ロシア使節ラクスマン,根室に来航 |

時代区分 江戸時代

日本史を得意にするなら、幹枝葉の学習が重要です。

- 幹 世紀の歴史的主題「浅間山大噴火で、田沼意次失脚?」をつかみ、ポイント解説を読む。

- 枝 重要事件の並び順を暗記。1回目、2回目、3回目の順で穴埋めをくり返します。つぎに、参考書で重要事件に絞って、内容を押さえる。

- 葉 幹枝に自信がついたら、関連する小さな事件を学ぶ。

コツは、幹は後輩に講義ができるくらい、枝は記述式で答えられるくらい、葉は選択肢で選べるくらいという強弱をつけること。すべてを平等に細かく学ぶと、10年経っても終わりません!

| 1回目 | 2回目 | 3回目 |

|---|---|---|

| 1709 新井白石,正徳の治開始 | 1709 新井白石,正徳の治開始 | |

| 1715 海舶互市新例 | ||

| 1716 八代将軍徳川吉宗,享保の改革開始 | ||

| 1719 相対済し令 | ||

| 1722 上げ米の制 | ||

| 1723 足高の制 | 1723 足高の制 | |

| 1742 公事方御定書制定 | ||

| 1758 宝暦事件 | ||

| 1767 明和事件 | ||

| 1772 田沼意次,老中就任 | ||

| 1782 天明の大飢饉 | 1782 天明の大飢饉 | |

| 1787 老中松平定信,寛政の改革開始 | ||

| 1789 棄捐令 | ||

| 1790 寛政異学の禁 | ||

| 1792 ロシア使節ラクスマン,根室に来航 |

日本史通史19世紀「井伊直弼白昼に落命!一気(19)に江戸幕府終焉へ」73事件

| 日本史通史ベスト300 19世紀 |

|---|

| 1804 ロシア使節レザノフ,長崎に来航 |

| 1808 間宮林蔵,樺太調査 |

| 1808 フェートン号事件 |

| 1825 異国船打払令 |

| 1828 シーボルト事件 |

| 1833 天保の大飢饉 |

| 1837 大塩平八郎の乱 |

| 1837 モリソン号事件 |

| 1839 蛮社の獄 |

| 1841 老中水野忠邦,天保の改革開始 |

| 1842 天保の薪水給与令 |

| 1843 人返しの法 |

| 1843 上知令 |

| 1844 オランダ国王ウィレム2世,開国勧告 |

| 1853 ペリー,浦賀に来航・開国要求 |

| 1854 日米和親条約締結 |

| 1858 日米修好通商条約締結 |

| 1858 安政の大獄 |

| 1860 桜田門外の変 |

| 1860 五品江戸廻送令 |

| 1862 坂下門外の変 |

| 1862 生麦事件 |

| 1863 薩英戦争 |

| 1863 八月十八日の政変 |

| 1864 四国連合艦隊下関砲撃 |

| 1864 第一次長州征伐 |

| 1866 薩長同盟成立 |

| 1867 大政奉還 |

| 1867 王政復古の大号令 |

| 1868 戊辰戦争 |

| 1868 五箇条の御誓文 |

| 1869 版籍奉還 |

| 1871 新貨条例公布 |

| 1871 廃藩置県 |

| 1872 国立銀行条例 |

| 1872 学制頒布 |

| 1873 徴兵令 |

| 1873 地租改正条例公布 |

| 1873 明治六年の政変 |

| 1874 民撰議院設立建白書提出 |

| 1875 愛国社設立 |

| 1875 樺太・千島交換条約締結 |

| 1876 日朝修好条規締結 |

| 1877 西南戦争 |

| 1879 琉球処分 |

| 1879 教育令 |

| 1880 国会期成同盟結成 |

| 1880 集会条例公布 |

| 1881 北海道開拓使官有物払下げ事件 |

| 1881 明治十四年の政変 |

| 1881 板垣退助ら,自由党結成 |

| 1882 壬午軍乱 |

| 1882 日本銀行設立 |

| 1882 福島事件 |

| 1884 秩父事件 |

| 1884 甲申事変 |

| 1885 天津条約締結 |

| 1885 内閣制度創設 |

| 1886 学校令 |

| 1886 大同団結運動 |

| 1887 保安条例公布 |

| 1888 枢密院設置 |

| 1889 大日本帝国憲法発布 |

| 1890 教育勅語発布 |

| 1890 第一回帝国議会 |

| 1891 大津事件 |

| 1894 日英通商航海条約締結,領事裁判権撤廃 |

| 1894 日清戦争 |

| 1895 下関条約締結 |

| 1895 三国干渉 |

| 1897 金本位制確立 |

| 1897 職工義友会結成(労働組合期成会に改組) |

| 1898 第一次大隈重信内閣(=隈板内閣)成立 |

宇都宮講師のポイント解説

写真は井伊直弼の邸宅跡から、江戸城(皇居)の桜田門を見たところです。白昼、目と鼻の先への通勤時間に井伊直弼が倒されたことで、幕府の失墜は明らかとなり、時代が動きます。この時代が苦手なら、ブラタモリ大名屋敷編(外部サイト)を読んでみましょう。

宇都宮講師が多忙となり、ポイント解説の作成が遅れています。ご了承ください。

さらにくわしく動画で学ぶ(無料体験)

時代区分 江戸時代(1868年)明治時代

日本史を得意にするなら、幹枝葉の学習が重要です。

- 幹 世紀の歴史的主題「井伊直弼白昼に落命、江戸幕府終焉へ」をつかみ、ポイント解説を読む。

- 枝 重要事件の並び順を暗記。1回目、2回目、3回目の順で穴埋めをくり返します。つぎに、参考書で重要事件に絞って、内容を押さえる。

- 葉 幹枝に自信がついたら、関連する小さな事件を学ぶ。

コツは、幹は後輩に講義ができるくらい、枝は記述式で答えられるくらい、葉は選択肢で選べるくらいという強弱をつけること。すべてを平等に細かく学ぶと、10年経っても終わりません!

| 1回目 | 2回目 | 3回目 |

|---|---|---|

| 1804 ロシア使節レザノフ,長崎に来航 | 1804 ロシア使節レザノフ,長崎に来航 | |

| 1808 間宮林蔵,樺太調査 | ||

| 1808 フェートン号事件 | ||

| 1825 異国船打払令 | ||

| 1828 シーボルト事件 | ||

| 1833 天保の大飢饉 | 1833 天保の大飢饉 | |

| 1837 大塩平八郎の乱 | ||

| 1837 モリソン号事件 | ||

| 1839 蛮社の獄 | ||

| 1841 老中水野忠邦,天保の改革開始 | ||

| 1842 天保の薪水給与令 | 1842 天保の薪水給与令 | |

| 1843 人返しの法 | ||

| 1843 上知令 | ||

| 1844 オランダ国王ウィレム2世,開国勧告 | ||

| 1853 ペリー,浦賀に来航・開国要求 | ||

| 1854 日米和親条約締結 | 1854 日米和親条約締結 | |

| 1858 日米修好通商条約締結 | ||

| 1858 安政の大獄 | ||

| 1860 桜田門外の変 | ||

| 1860 五品江戸廻送令 | ||

| 1862 坂下門外の変 | 1862 坂下門外の変 | |

| 1862 生麦事件 | ||

| 1863 薩英戦争 | ||

| 1863 八月十八日の政変 | ||

| 1864 四国連合艦隊下関砲撃 | ||

| 1864 第一次長州征伐 | 1864 第一次長州征伐 | |

| 1866 薩長同盟成立 | ||

| 1867 大政奉還 | ||

| 1867 王政復古の大号令 | ||

| 1868 戊辰戦争 | ||

| 1868 五箇条の御誓文 | 1868 五箇条の御誓文 | |

| 1869 版籍奉還 | ||

| 1871 新貨条例公布 | ||

| 1871 廃藩置県 | ||

| 1872 国立銀行条例 | ||

| 1872 学制頒布 | 1872 学制頒布 | |

| 1873 徴兵令 | ||

| 1873 地租改正条例公布 | ||

| 1873 明治六年の政変 | ||

| 1874 民撰議院設立建白書提出 | ||

| 1875 愛国社設立 | 1875 愛国社設立 | |

| 1875 樺太・千島交換条約締結 | ||

| 1876 日朝修好条規締結 | ||

| 1877 西南戦争 | ||

| 1879 琉球処分 | ||

| 1879 教育令 | 1879 教育令 | |

| 1880 国会期成同盟結成 | ||

| 1880 集会条例公布 | ||

| 1881 北海道開拓使官有物払下げ事件 | ||

| 1881 明治十四年の政変 | ||

| 1881 板垣退助ら,自由党結成 | 1881 板垣退助ら,自由党結成 | |

| 1882 壬午軍乱 | ||

| 1882 日本銀行設立 | ||

| 1882 福島事件 | ||

| 1884 秩父事件 | ||

| 1884 甲申事変 | 1884 甲申事変 | |

| 1885 天津条約締結 | ||

| 1885 内閣制度創設 | ||

| 1886 学校令 | ||

| 1886 大同団結運動 | ||

| 1887 保安条例公布 | 1887 保安条例公布 | |

| 1888 枢密院設置 | ||

| 1889 大日本帝国憲法発布 | ||

| 1890 教育勅語発布 | ||

| 1890 第一回帝国議会 | ||

| 1891 大津事件 | 1891 大津事件 | |

| 1894 日英通商航海条約締結,領事裁判権撤廃 | ||

| 1894 日清戦争 | ||

| 1895 下関条約締結 | ||

| 1895 三国干渉 | ||

| 1897 金本位制確立 | 1897 金本位制確立 | |

| 1897 職工義友会結成(労働組合期成会に改組) | ||

| 1898 第一次大隈重信内閣(=隈板内閣)成立 |

日本史通史20世紀「戦争の犠牲を経て、二十(20)世紀の現代へ」68事件

| 日本史通史ベスト300 20世紀 |

|---|

| 1900 治安警察法公布 |

| 1900 北清事変 |

| 1900 立憲政友会結成 |

| 1901 社会民主党結成(即日禁止) |

| 1902 日英同盟締結 |

| 1904 日露戦争 |

| 1905 ポーツマス条約締結 |

| 1906 堺利彦ら,日本社会党結成 |

| 1910 大逆事件 |

| 1910 日韓併合条約締結 |

| 1911 日米通商航海条約締結,関税自主権回復 |

| 1913 第一次護憲運動 |

| 1914 シーメンス事件 |

| 1914 第一次世界大戦 |

| 1915 二十一カ条の要求 |

| 1917 石井・ランシング協定 |

| 1918 シベリア出兵 |

| 1918 米騒動 |

| 1918 原敬内閣成立 |

| 1919 パリ講和会議,ヴェルサイユ条約調印 |

| 1919 三・一事件 |

| 1920 国際連盟成立 |

| 1921 ワシントン会議 |

| 1922 九カ国条約 |

| 1922 日本共産党結成 |

| 1923 関東大震災 |

| 1924 第二次護憲運動 |

| 1925日ソ基本条約 |

| 1925 治安維持法公布 |

| 1925 普通選挙法公布 |

| 1927 金融恐慌起こる |

| 1927 第一次山東出兵 |

| 1928 最初の普通選挙実施,無産政党員8名当選 |

| 1928 三・一五事件 |

| 1928 満州某重大事件,張作霖爆殺 |

| 1930 金解禁 |

| 1931 柳条湖事件,満州事変始まる |

| 1932 五・一五事件 |

| 1933 国際連盟脱退 |

| 1936 二・二六事件 |

| 1937 盧溝橋事件,日中戦争勃発 |

| 1938 国家総動員法公布 |

| 1940 日独伊三国軍事同盟締結 |

| 1940 大政翼賛会結成 |

| 1941 日ソ中立条約締結 |

| 1941 日本海軍,真珠湾攻撃,太平洋戦争勃発 |

| 1942 ミッドウェー海戦 |

| 1945 広島・長崎に原爆投下 |

| 1945 ポツダム宣言受諾,太平洋戦争終結 |

| 1945 五大改革指令 |

| 1946 農地改革 |

| 1946 日本国憲法公布(47 施行) |

| 1947 教育基本法・学校教育法公布 |

| 1948 経済安定九原則指示 |

| 1949 ドッジ=ライン指示 |

| 1950 朝鮮戦争 |

| 1951 サンフランシスコ平和条約締結 |

| 1951 日米安全保障条約締結 |

| 1955 自由民主党結成,55年体制 |

| 1956 日ソ共同宣言,国際連合加盟 |

| 1960 日米新安全保障条約締結 |

| 1964 IMF8条国移行,OECD加盟 |

| 1964 東京オリンピック開催 |

| 1965 日韓基本条約締結 |

| 1972 沖縄,日本復帰 |

| 1972 日中共同声明 |

| 1973 円の変動為替相場制移行 |

| 1978 日中平和友好条約締結 |

宇都宮講師のポイント解説

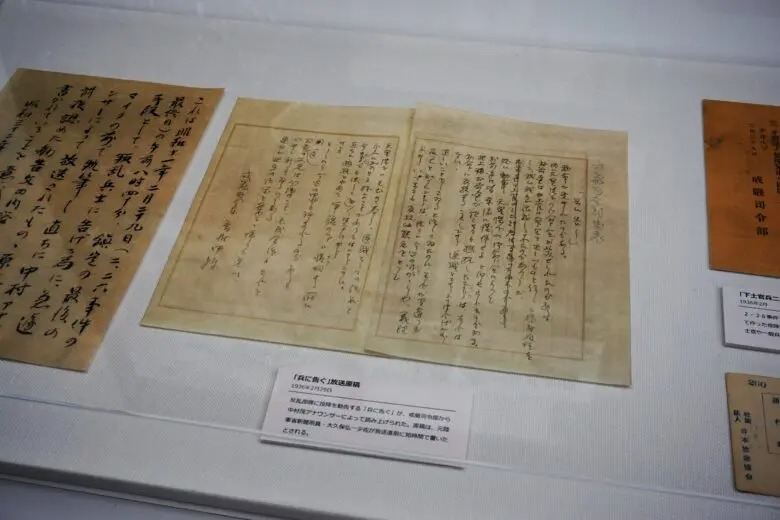

二・二六事件は、陸軍の青年将校らが、1483名の兵を率いて起こしたクーデター未遂事件。青年将校に呼びかけた放送文が、東京に残っています。この時代が苦手なら、ブラタモリNHK放送のお宝編(外部サイト)を読んでみましょう。

宇都宮講師が多忙となり、ポイント解説の作成が遅れています。ご了承ください。

さらにくわしく動画で学ぶ(無料体験)

時代区分 明治時代(1912年)大正時代(1926年)昭和時代(1989年)平成時代

日本史を得意にするなら、幹枝葉の学習が重要です。

- 幹 世紀の歴史的主題「戦争の犠牲を経て、現代へ」をつかみ、ポイント解説を読む。

- 枝 重要事件の並び順を暗記。1回目、2回目、3回目の順で穴埋めをくり返します。つぎに、参考書で重要事件に絞って、内容を押さえる。

- 葉 幹枝に自信がついたら、関連する小さな事件を学ぶ。

コツは、幹は後輩に講義ができるくらい、枝は記述式で答えられるくらい、葉は選択肢で選べるくらいという強弱をつけること。すべてを平等に細かく学ぶと、10年経っても終わりません!

| 1回目 | 2回目 | 3回目 |

|---|---|---|

| 1900 治安警察法公布 | 1900 治安警察法公布 | |

| 1900 北清事変 | ||

| 1900 立憲政友会結成 | ||

| 1901 社会民主党結成(即日禁止) | ||

| 1902 日英同盟締結 | ||

| 1904 日露戦争 | 1904 日露戦争 | |

| 1905 ポーツマス条約締結 | ||

| 1906 堺利彦ら,日本社会党結成 | ||

| 1910 大逆事件 | ||

| 1910 日韓併合条約締結 | ||

| 1911 日米通商航海条約締結,関税自主権回復 | 1911 日米通商航海条約締結,関税自主権回復 | |

| 1913 第一次護憲運動 | ||

| 1914 シーメンス事件 | ||

| 1914 第一次世界大戦 | ||

| 1915 二十一カ条の要求 | ||

| 1917 石井・ランシング協定 | 1917 石井・ランシング協定 | |

| 1918 シベリア出兵 | ||

| 1918 米騒動 | ||

| 1918 原敬内閣成立 | ||

| 1919 パリ講和会議,ヴェルサイユ条約調印 | ||

| 1919 三・一事件 | 1919 三・一事件 | |

| 1920 国際連盟成立 | ||

| 1921 ワシントン会議 | ||

| 1922 九カ国条約 | ||

| 1922 日本共産党結成 | ||

| 1923 関東大震災 | ||

| 1924 第二次護憲運動 | ||

| 1925日ソ基本条約 | ||

| 1925 治安維持法公布 | ||

| 1925 普通選挙法公布 | ||

| 1927 金融恐慌起こる | 1927 金融恐慌起こる | |

| 1927 第一次山東出兵 | ||

| 1928 最初の普通選挙実施,無産政党員8名当選 | ||

| 1928 三・一五事件 | ||

| 1928 満州某重大事件,張作霖爆殺 | ||

| 1930 金解禁 | ||

| 1931 柳条湖事件,満州事変始まる | ||

| 1932 五・一五事件 | ||

| 1933 国際連盟脱退 | ||

| 1936 二・二六事件 | ||

| 1937 盧溝橋事件,日中戦争勃発 | 1937 盧溝橋事件,日中戦争勃発 | |

| 1938 国家総動員法公布 | ||

| 1940 日独伊三国軍事同盟締結 | ||

| 1940 大政翼賛会結成 | ||

| 1941 日ソ中立条約締結 | ||

| 1941 日本海軍,真珠湾攻撃,太平洋戦争勃発 | 1941 日本海軍,真珠湾攻撃,太平洋戦争勃発 | |

| 1942 ミッドウェー海戦 | ||

| 1945 広島・長崎に原爆投下 | ||

| 1945 ポツダム宣言受諾,太平洋戦争終結 | ||

| 1945 五大改革指令 | ||

| 1946 農地改革 | 1946 農地改革 | |

| 1946 日本国憲法公布(47 施行) | ||

| 1947 教育基本法・学校教育法公布 | ||

| 1948 経済安定九原則指示 | ||

| 1949 ドッジ=ライン指示 | ||

| 1950 朝鮮戦争 | 1950 朝鮮戦争 | |

| 1951 サンフランシスコ平和条約締結 | ||

| 1951 日米安全保障条約締結 | ||

| 1955 自由民主党結成,55年体制 | ||

| 1956 日ソ共同宣言,国際連合加盟 | ||

| 1960 日米新安全保障条約締結 | 1960 日米新安全保障条約締結 | |

| 1964 IMF8条国移行,OECD加盟 | ||

| 1964 東京オリンピック開催 | ||

| 1965 日韓基本条約締結 | ||

| 1972 沖縄,日本復帰 | ||

| 1972 日中共同声明 | 1972 日中共同声明 | |

| 1973 円の変動為替相場制移行 | ||

| 1978 日中平和友好条約締結 |

コメント