小論文で 「あなたの考えを述べよ」「自由に論じなさい」といった、漠然とした指示に困っていて、何を書いていいか分からないです!

分からない点やご相談は、少し上の「白黒の吹き出しマーク」からコメント欄へどうぞ。全ての質問に、筆者が直接お答えします。

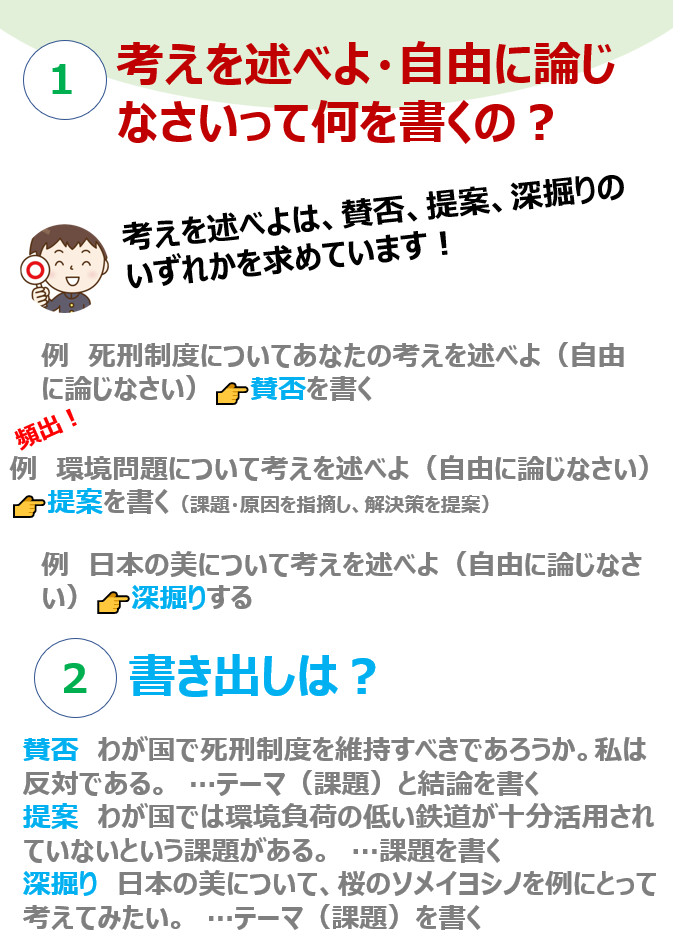

「あなたの考えを述べよ」「自由に論じなさい」は、賛否、提案、深掘りのどれかを聞いている!

この前「環境問題について、自由に論じなさい」が小論文模試で出て、すごく困ったのですが?

はい。考えを述べよ、自由に論じなさいなどと漠然と指示を出されると、戸惑いますが、実は、賛否、提案、深掘りのいずれかを求めていることが大半です。

例えば「環境問題について、あなたの考えを述べよ」なら、賛否を求めているとは考えにくいため、解決策の提案を求めていると考えて、間違いありません。

なるほど! 「環境問題について、あなたの考えを述べよ(自由に論じなさい)」なら、気になる環境問題(課題)を指摘し、原因と解決策を書けばいいのですか?

はい、そうなります。もし、高校入試なら、「近年、環境問題を踏まえ、レジ袋削減など、脱炭素の取り組みが話題になっている。具体的な環境に関する課題を指摘したうえで、原因を分析し、解決策を書け」と出題されるかもしれません。

しかし、大学入試では、①この受験生は環境問題をどの程度学んでいるのか(知識の確認)、②テーマ特有の観点を理解できているか(賛否型、提案型、深掘り型に分類できます)、③提案型の場合、課題発見力はどうかといった、大学で学ぶ力を聞きたいため、「環境問題について、あなたの考えを自由に論じなさい」のように濁すことが多いです。

何を濁しているのかというと、通常は、賛否、提案、深掘りの、いずれかの指示を濁していることが多いと言えます。また、頻出度としては提案を求めていることが多いです。

なるほど! ざっくり、書くべきことはイメージできました!

小論文の書き出しは、テーマ(課題)と結論を書くだけ

それぞれの小論文の書き出しが分からないのですが……。

はい。小論文の第1段落には、全体の要点を書くこととなっていますが、具体的には、テーマ(課題)と結論を書きます。

ただし、賛否型を除いて、入試会場で小論文を書く場合、結論が明確に決まらずに書き始めるケースが多く、下のように考えてください。

| 第1段落に書くこと | 例 | |

| 賛否型 | テーマ(課題)と結論 | わが国で死刑制度を維持すべきであろうか。私は反対である。 |

| 提案型 | 課題のみ | わが国では環境負荷の低い鉄道が十分活用されていないという課題がある。 |

| 深掘り型 | テーマのみ | 日本の美について、桜のソメイヨシノを例にとって考えてみたい。 |

なお、小論文を自宅で書いて郵送する事前課題型などの場合、提案型や深掘り型であっても、第1段落に結論も書いて構いません。

いちばんよく出る、解決策の提案を求める小論文の例文

「環境問題について、あなたの考えを自由に論じなさい」のように、賛否でなく、解決策の提案を求める出題は非常に多くあります。その例文を示します。

環境問題には、様々な視点が考えられるが、わが国では環境負荷の低い鉄道が十分活用されていないという課題がある。人口が少なく、鉄道の維持が難しい地域に関しては仕方のない面もあるが、十分な人口を抱える地方都市でも、クルマの利用が多く、鉄道が十分に利用されていない場合がある。

この背景を考えてみたい。例えば我が家では、家族旅行に行く際にほとんどの場合、車を利用する。電車で行くこともできるのだが、駅から観光地や旅館へのアクセス、荷物のことを考えると、車の便利さも理解できる。また費用面でも、ある程度の人数が揃うと、車の方が割安になることも多い。このように、費用に大差がなく、アクセスや荷物の運搬の利便性が高いという点で、車が選ばれていると考えられる。しかし、例えば新幹線は、東京から大阪までの電気代が1人当たりわずか208円であるというニュースを目にしたことがある。多くの人が車で移動することで、かなりの環境負荷が生じていると考えられる。《第2段落には、示した課題の原因を書きます》

この問題の解決のためには、炭素税(石炭や石油、天然ガスなどの化石燃料に、炭素の含有量に応じて税金をかける制度)を強化すべきだと考える。日本の炭素税(名称は地球温暖化対策のための税)は、ガソリン1リットルあたり1円にも満たず、旅行者や買い物客が交通手段を選ぶ際の判断材料になっていないと推測できる。例えば、スーパーやコンビニエンスストアが準備する買い物袋はわずか数円だが、多くの人がマイバッグを持参するようになった。炭素税を海外の水準まで引き上げることで、特に必要のない場合は、鉄道を選ぶ人も増えるはずだ。《第3段落には、示した原因を取り除く方法=解決策を書きます》

以上、わが国の環境問題を、鉄道の利用状況に絞って考えてきた。炭素税を強化することで、鉄道利用が増えれば、地球環境改善につながるはずである。(745字)

コメント

日本の美の本質とはどこにあるのだろうか。

の書き方の説明ってどこに書いてありますか?m(_ _)m

芸術系の小論文を書きたいので、書き出し方や論理の立て方、深掘りの仕方を詳しく教えていただきたいです。

コメントありがとうございます。

追って追記いたします。追記時にはこのコメントにさらに返信しますので、ときどきご確認ください。

内藤哲也vs飯伏幸太はどっちが強いそんなの関係ねぇそんなの関係ねぇはいおっぱっぴー

迷惑ですよ。

初めまして、テーマが「○○学校をめざす」というテーマなのですがどういった感じでかけばいいのか分かりません。ちなみに栄養専門学校です、宜しければアドバイス等頂けないでしょうか?

コメントありがとうございます。

「栄養専門学校をめざす」というテーマで、高校から進路作文の提出を求められたということでよろしいでしょうか? 状況や字数をお伝えください。

ご返信頂きありがとうございます。

テーマはそちらで専門学校側からAO入試で求められました。字数は800字です。

「栄養専門学校をめざす」というテーマで、800字の文章を専門学校に提出するということですね。

少し高度な設定ですが、下のような内容が考えられます。

・私はなぜ栄養専門学校(栄養士、管理栄養士)をめざすのか。きっかけ。

・私はなぜ栄養専門学校(栄養士、管理栄養士)をめざすのか。学校でやってみたいこと(資格、授業など)。

・私はなぜ栄養専門学校(栄養士、管理栄養士)をめざすのか。将来像。

・なぜ、今の社会に栄養士(管理栄養士)が必要なのか。

・栄養専門学校をめざすために、高校までに何してきたのか。いま何に取り組んでいるのか。

上の3つは、志望理由にもあたりますので、志望理由書との重複に注意します。

構成は800字ですので、

・概要

・本論1

・本論2

・まとめ

がよいかと思います。

なお、ジャンルとしては作文にあたりますので、です・ます調がおすすめです。かなり内容に自信がある場合は、だ・である調でも違和感は少ないです。

専門学校 志望動機(志望理由)の落ちない書き方をわかりやすく!も参考にしてみてください。

志望理由書・小論文等 無料アドバイスも、しばらく行っています。

私は工業系の大学への進学を考えている高校3年生です。受験に小論文が必要なのですが、テーマに「10年後の機械技術についてあなたの考えを述べなさい。」といった文章がよく出てきます。「10年後の」というフレーズが出てきたら、今と比較して「10年後ここまで成長するだろう。」という感じの文章を書けばいいのでしょうか?回答よろしくお願いします。

コメントありがとうございます。その通りで問題はないです。

・テーマの範囲が広いですので、テーマを絞る必要があるかもしれません。

第1段落「10年後の機械技術はどのように試聴しているのだろうか。ここでは、自動車に用いられる技術に焦点を当てて、論じてゆきたい。私は、環境負荷の低い車が普及するだけでなく……」

・本論の1つ目で、どのような社会になり、どのような技術が求められてくるのかの、確認をしても良いかもしれません。

第2段落「まず、10年後の社会や、技術への要請を大まかに予想してみたい。10年後の我が国では、少子高齢社会がさらに進展している。インターネットに慣れた世代は多くなるものの、高齢者に配慮した技術がより必要となる。……」

私は工業系の大学への進学を考えている高校3年生です。受験に小論文が必要なのですが、テーマに「10年後の機械技術についてあなたの考えを述べなさい。」といった文章がよく出てきます。「10年後の」というフレーズが出てきたら、今と比較して「10年後ここまで成長するだろう。」という感じの文章を書けばいいのでしょうか?回答よろしくお願いします。

はじめまして。

筆者の主張と図を踏まえて言葉を学ぶことの意味について、あなたの考えを述べよ。という問題の場合、どのような構成で書くのが正しいですか?

コメントありがとうございます。

(1)要約、(2)論述のように分かれていない場合、原則として3〜4分の1程度は要約をすべきだと言われています。

書き方としては、

第1段落 ………。以上が課題文の要約である。………。以上が図から読み取れる内容である。

第2段落 さて、言葉を学ぶことにはどのような意味があるのだろうか。私は、……であると考える。

のような流れが考えられます。

ただ、図が読み取りを求めるほど複雑でない場合、課題文要約だけでも差し支えないと思います。

こちらのページの「課題文を含む要約」もご覧ください。

歴史の小論文を書こうと思っているのですが、人物と出来事どちらが書きやすいでしょうか?ちなみに岩手県の歴史に関連して小論文を書こうと思っているのですが…。

コメントありがとうございます。物語が好きであれば、人物の行動や発言の背景などの分析が得意なはずですので、人物が向いているかもしれません。説明文(評論)が好きであれば、因果関係の発想が得意なはずなので、出来事の方が向いているかもしれません。また、興味の強さも関係してきます。

ありがとうございます。急いで書かなければならないので、助かりました。人物の方を書きたいと思います。小論文を書く上でここ注意してほしいというところを教えていただきたいのですが、よろしいでしょうか?早めに返信をお願いします。

書き方についてはこちらに総合的にまとめてあります。

お問い合わせの内容は、事前課題型の小論文かと思われますが、その場合、根拠を明示することが重要です。

例えば、その人物について触れた書籍から引用し、小論文の最後に引用した書籍をまとめておくなどです。また、実際に博物館やその人物ゆかりの場所を取材しての執筆も有効です。

より本格的に書く場合、その人物についてのこれまでの研究(書籍等)をなるべく多く読み、先行研究として紹介し、全く同じことを研究せず、発展させたり観点をずらしたりも有効です。

具体的なテーマを自分で設定して論じなさい、というので、それぞれ

ヨーロッパ文化、思想、現代社会、国際政治、考古学、歴史等。

この中から選んでというものです。

根拠をしっかりと示す、(地元のテーマなら)実地調査を行うことが、やはりポイントとなると思います。

自由テーマの場合、受験大学の難度にもよりますが、各受験生とも得意なテーマを選ぶため、レベルは上がる可能性があります。

何度もすみません。小論文でその人物と今の政治問題とかを結びつけて書いた方がいいと思いますか?「この人だったらこう解決するだろう。」というようなことを書けば良いのでしょうか。

大学名、出題形式、出題内容をずっと示していただけないため、想像し、さまざまなケースに当てはまるように答えてきましたが、

それらが分からない限り、答えようがありません。

はてなブックマークから袖の下でももらったんですか?

>スマホを活用する場合は、ヤフーニュース、グノシー、スマートニュースでは力はつきません

これはあまりに暴論だと思いますよ。この一文でサイト全体が胡散臭くなっています。

特にヤフーニュースやスマートニュースの大部分は、朝日新聞デジタルや読売、毎日など「本物の新聞社」の記事やNNN・FNNといったテレビ局系のニュース、すなわちマスメディアを生業としている機関の記事を掲載しており、これを否定しては「新聞を読んでも力が付きません」と言っているのと同義です。

一方のはてなブックマークは、「毎日新聞」などの記事も一部ありますが、大部分はITメディアや比較情報.comといった、二流三流メディアの、どこの馬の骨ともしれない無名の記者が執筆した記事が溢れかえっています。

全国紙やテレビ局のように日々数多くの人に「評価・批判」されることがないため、激しく偏った考え方の記者や狭い価値観の中でしか執筆できない記者の記事も平気でまかり通っています。

新聞社の記者の使う日本語と、無名の記者が使う日本語、どちらが筋道立って正しい日本語の記事になっている確率が高いか、そんなことは考えるまでもないでしょう。

無名の民間人様 コメントありがとうございます。

小論文対策として、様々な意見や独自の見方を知るためには、ヤフーニュース等が紹介するニュースは文章は短すぎ限界があります。

・ヤフーニュース … ニュースそのものを知るのに役立つが、様々な意見や独自の見方は書かれていない。

・はてなブックマーク … 低品質の記事もあるが、様々な意見や独自の見方は書かれている。

また、はてなブックマークの世の中、政治経済のカテゴリーは、新聞の主要4面に掲載された記事の約5割をカバーしているため、新聞の代わりにもなります。また、はてなブックマークの記事に対する批判は、深さや辛辣さを十分に備えているものと考えます。そのため、新聞購読率の低下が顕著な現状を踏まえ、当サイトでは、週刊のAERA+はてなブックマークの組み合わせを推奨しています。

・AERA … ニュースそのものを知る。正しい文章表現や表記を知る。

・はてなブックマーク … これは、記事本体とブックマークコメントを併読することで、様々な意見や考え方を知る。

この辺りの背景がよく分かるように、記事内容も改訂いたします。また、文章表現や表記としては、はてなブックマーク紹介の記事でなく、AERA(または新聞)を参考するように近日改訂いたします。今回は貴重なご意見ありがとうございます。

なるほど、そういう理論での一文だったのですね。

確かにYahoo!ニュースは新聞に準拠しているが故に、マスメディアの利点でもあり欠点でもある点「事実を事実のまま伝える、そこに筆者の意図は差し挟まない」という内容になっています(まあ、実はこっそりと各新聞社の恣意的印象操作が含まれていたりしますがそれはそれ、基本的には主張は入っていないはず)。

そういう意味では、「理論を展開し、主張する」小論文の対策としては弱い、納得です。

一方、はてなブックマークなら、新聞購読率低下もカバーでき、多様な記者の意見展開の手法も見ることができる。

私よりもずっと深くまで見通した意図、完敗です。

yo様

コメントありがとうございます。

コメント欄への投稿ですと不都合もあるかと思いますので、

「お問い合わせ」をトップページに新設いたしました。

そちらからお寄せください。

なお、ほかの読者に参考になりそうな場合、例文として記事に使わせていただく可能性もありますが、その場合ご家庭内のプライベートな状況などが分かる例文は使用いたしません。ごく一般的な教育論に限り再利用させていただく可能性がございます。

※以前の投稿にお名前(本名)をお書き頂きましたが、プライバシーやお子様の安全を考えて、こちらの判断で伏せさせていただきました。ご確認ください。

改めて以下の点をご確認ください。

・将来的には「段落構成メモ」の無料添削を予定していますが、現在ページ作成中のため全文を無料添削いたします。

・添削(ご返信)は一字一句というのは難しいかもしれませんが、全体の構成や着眼点、(万一あれば)大きなミスなどを指摘する形なら可能です。

・添削(ご返信)にはお時間をいただくことがあります。

・多くの本数がまとまると滞ってしまいますので、こまめに書いていただけると幸いです。

・頂いた文章のなかで、プライベートな事情が記されていないものに限り、匿名にて記事に使わせていただく場合があります。

以上でよろしければ、さっそくお送りいただければと存じます。

お返事ありがとうございます。また、名前の件も助かりました。作文に悪戦苦闘していますが、先生の説明文を読み返しながら、出来上がり次第すぐに送らせて頂きます。

非常に詳しく解説して下さり、今まで課題のポイントを押さえられていなかったことがよく分かりました。

添削の件ですが、書いた作文や先生の添削はこのコメント上で公開されるのでしょうか。

yo様(追伸)

参考になるかは分かりませんが、洛南小学校の過去問のテーマに関して簡単に解説いたしました。

教育学部(教員採用試験)の小論文のネタ・例・書き方

このサイトのテーマである大学受験に擦り合わせてありますが、よろしければご確認ください。

yo様コメントありがとうございました。

将来的には「段落構成メモ」の添削のみコメント欄で行っていく方向ですが、現在サイト作成中で訪問者も少ないため600字程度なら添削は可能でございます。

以下の点ご確認いただければと思います。

・添削(ご返信)は一字一句というのは難しいかもしれませんが、全体の構成や着眼点、(万一あれば)大きなミスなどを指摘する形なら可能です。

・添削(ご返信)にはお時間をいただくことがあります。

・多くの本数がまとまると滞ってしまいますので、こまめに書いていただけると幸いです。

・頂いた文章を匿名にて記事に使わせていただく場合があります。

以上いろいろとお願いがあり申し訳ありませんが、条件に適うようであれば文章をお預かりいたしますのでぜひお寄せください。

受験.net

初めまして。(※)と申します。

※プライバシーの関係から管理人が編集いたしました。

私は年中の娘を持つ者ですが、来年9月の小学校受験(洛南小学校)で、親の作文が課されるために毎日練習しており、悪戦苦闘しています。

まずは文章を作ることに慣れる必要があると考え、毎日天声人語の要約をしてみたり、小論文の本を使って勉強したりしていますが、なかなかはかどりません。また、自分の文章を添削していただける方がおられないので、どうしたものかと悩んでおりました。

今日、先生のサイトを見つけ、内容が非常にわかりやすく、思わず全てノートに書き写しました。

洛南小学校の2年分の作文の過去問があるのですが、2013年は、

1. 家庭教育での母親の役割について(父親向け)・家庭教育での父親の役割について(母親向け)述べよ。

2. ヘリコプターペアレントについて述べよ。

3. 自尊感情=褒める教育の是非について述べよ。

4. 母親から受けた躾で子どもに伝えたいものとその理由について述べよ。

5. 「一家は習慣の学校なり。父母は習慣の教師なり。」(福澤諭吉の言葉)について述べよ。

6. 「父親は中学生からが出番」の是非について述べよ。

上記から2題、各60分の600字以内、2014年は

1. 子どもの自己肯定感を高めるためには何が必要か、述べよ。

2. 「鈴と小鳥と それからわたし みんな違って みんないい」について述べよ。(金子みすゞの詩)

3. 「揺りかごを揺らす手は世界を治める」について述べよ。(英語ことわざ・スコットランド愛国者ウィリアム・ウォレスの詩の一節)

4. 「銀も 金も 玉も 何せむに勝れる宝 子にしかめやも」について述べよ。(山上憶良の短歌)

5. 親が子どもを教育することは義務であるが、子どもに教育されることもまた親の義務であるについて述べよ。

6. 教育は「投資」の是非について述べよ。

これも同様に2題選び、制限時間や字数は2013年度と同じです。

一応作文と謳われているので、自分の子供に関する具体例を挙げながら書いていくことが求められているようです。

選ぶテーマによって、難易度の差が大きいので無難なものを選ぶように、という指導もありますが、洛南小学校の先生は、「難易度の高いものを選んだだけでやはり評価は高くなる」、と話されていました。

私にとってはどれも難しいのですが、上記の全ての題材を作文したものを先生にまた添削していただけますか?

どうぞよろしくお願いいたします。