キャリアコンサルタントの実技試験(面接、論述)と学科試験の対策方法を説明します。筆者は14回試験で1発合格しています。

第16回 キャリアコンサルタント試験(JCDA) 実技試験(論述)の解答例

たった15ページで分かるキャリコン対策(筆者プロフィール)

①キャリコンの概要#01(準備中)

②キャリアコンサルタントの倫理とあるべき姿、新たな潮流「社会正義」|キャリコン対策#02

③ロジャーズとは?(来談者中心療法、内的準拠枠)|キャリコン対策#03

④認知行動療法をわかりやすく|キャリコン対策#04

⑤システマティックアプローチとは?|キャリコン対策#05

⑥スーパー(職業的適合性・アーチモデル)、ホランド|キャリコン対策#06

⑦クランボルツのキャリア理論、偶発性と、中高年齢者や介護に関する知識|キャリコン対策 #07

⑧ホールと、サビカスのキャリアアダプタビリティ|キャリコン対策 #08

⑨コンサルティング全体の流れ#09

⑩職業能力開発基本計画に基づく、各種助成金・給付金、ジョブカード、セルフキャリアドックの制度|キャリコン対策 #10

⑪人事が採用や人材評価、労務管理でやってはならないこと|キャリコン対策#11

⑫学校のキャリア理論#12

⑬労働基準法、雇用対策法・職業安定法を軸とした労働関係法令|キャリコン対策#13

⑭会社員のメンタルヘルスに関して知っておきたい知識と実際の対処法|キャリコン対策 #14

⑮学科試験・実技試験(論述・面接)対策#15

第16回 キャリアコンサルタント試験(JCDA) 実技試験(論述)の解答例

実技(面接)当日の様子

キャリアコンサルタントの実技試験のうち、面接(ロールプレイング+口頭試問)の対策方法を説明します。

写真は、筆者がキャリコンの面接(ロールプレイング+口頭試問)を受検した、東京都の会場です。筆者の場合、11:00開場、11:05集合でした。そのため、早めに着くということができず、ほぼ時間通りに到着しましたが、地図(GoogleMap)が表示した場所に入口がなく、失格ギリギリの到着となりました。

筆記試験のときは、1時間早めに着き、会場を確認のうえカフェで待機したのですが、慣れから面接では、時間ちょうどに来たことが失敗でした。筆記試験は大学が会場ですが、面接は地味で看板もない、貸し会議室。面接試験では、受検会場を前日まで、または当日30分程度前には入口まで確認してください。普段からGoogleMapに慣れている方ほど、注意が必要です。

会場の配置と進行

会場では、大きな待合室にいったん入り、続いて小さな控室(小会議室、受験番号順の指定席)に移動し、そこで係員からの説明がありました。面接(ロールプレイング+口頭試問)は、前半・後半に振り分けられます。後半組は、開始まで約1時間待つこととなりました。

順番が来ると、面接会場に移動します。小部屋(かなり小さなミーティングルーム)がいくつか並び、廊下でCL役が待機している仕組みでした。会場に入ると、面接官が2名長机に腰かけ、面接官から見て右側に受検者(自分)、左側にCL役が椅子に座る形式です。

面接(ロールプレイング)15分、口頭試問5分です。面接は前置き(自己紹介、話しやすい座席配置や室温などの確認等)を省略し、本題から入るように指示がありました。

面接(ロールプレイング+口頭試問)のCL役や面接官の様子

筆者が受検した会場では、CLは穏やかな雰囲気で、できるだけ力を発揮してもらおう、という雰囲気でした。

また、面接官も穏やかで、落とす試験というよりは、力を出してもらおうという雰囲気でした。ネットでは、CL役が不機嫌になり、あまり話してくれなかったというような書き込みも見かけますので、ある意味では運次第とも言えます。

しかし、CL役は、公平な試験のために研修を受けているはず。コンサルタント役(受検者)に問題があった可能性もあります。CL役は、立場・性格・日常の思いなど「役どころ」を事前に作り込んできますが、本人ではない以上、想定していない質問には答えられません。CLが不機嫌だと感じた場合場合、次のような理由も考えられます。

- コンサルタント役(受検者)の質問が、CL役が用意した「主訴‐その背景にある真の問題」の流れから大きく外れており、答えるのが難しい。

- コンサルタント役(受検者)側の発話が多過ぎたり、クローズドクエスチョンを多用し過ぎたりしたため、CL役があまり話さず受け身になる流れができてしまった。

- 信頼関係の構築が余りにも雑で、多少機嫌を損ねた。

対策としては、基本的なことですが、CL役の話を傾聴し、7割程度はCL役が話せような雰囲気作りが重要です。例えば、CL役の負担が少ないクローズドクエスチョンから入ることでリラックスしてもらい、場に慣れ始めたタイミングで、オープンクエスチョンを混ぜ、CL役が話す分量を増やしてゆくなどです。

面接(ロールプレイング)の対策は?

面接(ロールプレイング)の最大の対策は、論述試験の成り立ちを理解していることです。

キャリアコンサルタント(国家資格)の実技試験は、論述と面接があります。それぞれ別日に行われるため、分けて考えがちですが、この2つは「全く同じ能力」を「別の確度」から問うものです。言い換えれば、面接試験だけではCL役との相性、運不運が介在し不公平になるため、筆記試験でそれを補うという趣旨となります。

そのため、論述と面接は、ペーパー・対面と全く違う内容に見えますが、全く同じ内容を「書いて」「話す」ことに、1つのコツがあります。

JCDAの論述問題は、次のような構成になっているのではないかと思います。

第16回 キャリアコンサルタント試験(JCDA) 実技試験(論述)の解答例

- 問2 序盤の展開(無条件の肯定的関心、共感的理解、信頼関係の構築、感情の追跡)

- 問3 中盤の展開(表出した感情を呼び起こした事柄を掘り下げる)

問1 序盤・中盤の展開のまとめ(主訴の把握) - 問4 中盤以降の展開(問題の把握、方策の共有)

JCDAでは、唐突に序盤・中盤を俯瞰する問いである「問1」が冒頭に来るので気づきにくいかも知れませんが、本来は、問2→問3→問1→問4と並んでいるべきものだと思います。

論述の段階で、問2では「無条件の肯定的関心、共感的理解、感情の追跡、信頼関係の構築」を理解していることを採点者に伝えよう、問3では「事柄の掘り下げ」、問4では「主訴の把握」を理解していることを伝えようという、狙い・作戦が必要です。キャリアコンサルタントのスクールでは、厚労省の指示で直接的な試験対策は行わないため、この辺りは、自分で気づくことがカギになると思います。

このように、論述に「狙い」を以って取り組んでいれば、面接(ロールプレイング・口頭試問)では、同じことを口頭で実践するだけになります。

JCDAの場合(第16回の分析です。回により異なる可能性があります)

| 狙い | 論述 | 面接 | 面接での採点項目 |

| 無条件の肯定的関心、共感的理解、信頼関係の構築、感情の追跡 | 問2 | ロールプレイング | 傾聴 |

| 表出した感情を呼び起こした事柄を掘り下げる | 問3 | ロールプレイング | 傾聴 |

| 主訴(来談目的、最も訴えたかったこと)の把握 ※近年は、主訴と呼ばないことも多いようです。 | 問1 | ロールプレイング | 主訴・問題の把握 |

| 問題の把握 | 問4 | ロールプレイング | 主訴・問題の把握 |

| 方策の共有 | 問4 | 口頭試問(このあとの展開) | 具体的展開 |

「狙い」ごとの面接対策

面接(ロールプレイング+口頭試問)で意識すべき「狙い」ごとの対策を説明します。

無条件の肯定的関心 … CL役の年齢、性別、雰囲気、身なり、表情(第1印象)などに左右されず、ニュートラルに受け止めることが重要です。苦手なタイプ(例えば、男性の上司が苦手等)がある方は、そういうタイプの方に、ロールプレイング(事前の練習)を依頼するとよいです。

共感的理解 … 相手が何を思おうと、何を言おうと、そのまま受け止めるように努めます。心理学者の河合隼雄は「午前0時に家に駆けつけて、車のトランクにある死体を見せたとき、黙って話に乗ってくれる人が本当の友達」と述べていますが、そういったスタンスが必要です。

例としてふさわしくありませんが、批判を集めている「池袋暴走事故の加害者」の方が相談に来たとしても、無条件の肯定的関心を示し、言い分に共感的な理解を示すような姿勢が必要です。

信頼関係の構築 … かかわり行動と、基本的な傾聴の連鎖をしっかり復習します。テクニックの数が多いので、中心として使う技法を絞っておいた方がよいと思います。

①かかわり行動

・視線 … 基本は目を合わせる

・身体言語 … 例えば体を前に傾けて、傾聴を示す。

・声の調子 … 終始穏やかな声で。相手の感情にトーンを合わせることも重要。

②基本的な傾聴の連鎖 → システマティックアプローチとは?

感情の追跡 … CL役の中心の感情をしっかりつかみ「くり返し」等も行います。なお、感情は、直接表現(つらさを感じた)、会話(もう、どうしたらいいのか)、表情、動作の情報を、総合的に組みわせます。また、人は複数の感情(つらいが、やる気も失っていない)を持つことが普通ですので、単一の感情に決めつけないようにします。

表出した感情を呼び起こした事柄を掘り下げる … キャリコンの技法の基本となる事項です。スクールで習った内容や、ロープレのお手本をよく思い出しておきます。

主訴(来談目的、最も訴えたかったこと)の把握 … 主訴(来談目的、最も訴えたかったこと)については、明確に説明できるCL役も多いですが、いろいろともやもやし、何となく相談室を訪ねてみたという設定の方もいます。キャリコンの試験の面接は、時間がわずか15分ですが、主訴(来談目的、最も訴えたかったこと)の把握は、傾聴を崩さず、じっくりとつかむようにします。

主訴(来談目的、最も訴えたかったこと)を落とした場合、背後にある問題の把握も当然できませんので、「主訴・問題の把握」は40%未満の得点となり、即不合格が決まります(「主訴・問題の把握」「具体的展開」「傾聴」は、1つでも40%未満の得点だと、即不合格になります。言い換えれば、面接では「主訴・問題の把握」「具体的展開」「傾聴」を中心に試していることになりますし、面接=論述と言えるため、論述も同様です)

問題の把握 … ご存知のように、キャリアコンサルタント側が見立てる問題は、主訴と一致している場合も、異なっている場合もあります。問題を特定する方法論は、スクール・講師ごとに異なっていると思われ、著作権に近いものがあると考えますので、ここでは控えさせて頂きます。通われたスクール・講師から教わった内容を、よく復習してみてください。なお、問題とは、あくまでキャリアコンサルタント側の想像(見立て)ですので、押し付けることがないように注意します。

方策の共有 … JCDA試験体系では、問題の把握までの段階が重視され、方策の具体性はそこまで求められていないかも知れません。しかし、CLが会社、組織、家庭ですぐできる方策も多くありますし、心理テストなど、基本的なものは押さえておく必要があります。

くわしく →キャリコンの自己理解ツール(VPI職業興味検査、GATB、キャリアインサイト)と職業理解の実際

多くのことを気にしすぎると、当日うまく対話に集中できません。「傾聴」「主訴・問題の把握」「具体的展開」が問われるという柱を理解したうえで、それぞれについて、ご自身やスクールの得意ワザを確認しておくと良いでしょう。

実技(面接)の口頭試問対策

実技(面接)の内容に関する口頭試問は、5つあります。これ以外にも追加されることがあります。時間は5分しかありません。

- できたこと、できなかったこと

- CL の来談目的(または最も訴えたかったこと)は何か

- CCt から見た問題

- このあとの展開

- キャリコン資格をどう生かすか

できたこと、できなかったこと

「できたこと、できなかったこと」は、JCDA論述の問い2にあたります。

例えば、第15回試験では、相応しい応答を1つ、相応しくない応答を1つ選ばせました。口頭試問でも、論述と同じような作業を、自分のロールプレイングに対して行います。ロープレでは「相応しくない応答」は、「本来相応しいができなかった応答」が含まれると考えられます。

なお、信頼関係の構築、感情の追跡、事柄の掘り下げ、主訴(来談目的、最も訴えたかったこと)の把握、問題の把握なども、できた・できないの範囲に含まれますが、ロールプレの直後は混乱しており、焦点が絞れないはずです。ご自身が得意なこと、苦手なことをあらかじめ予定の回答として準備しておいてもよいと思います。

(準備例)

できたこと … 笑顔で接することが得意なので、信頼関係の構築を振り返る予定。

できなかったこと … 事前ロープレでは問題の把握でつまずくことが多く、そこをまず振り返ろう。

「できたこと、できなかったこと」に使える時間は1分程度ですので、ロープレ直後の興奮から、語り過ぎないように注意します。面接官もキャリコンですので、発話を止めることは、余りありません。

また、論述(相応しい応答、相応しくない応答)と異なり、下線部がないため、自分のどの発言のことか明確に述べたうえで、「できたこと、できなかったこと」を説明する必要があります。この手順がないと、面接官は、逐語録的なメモのなかから、該当部分を探し出せず、評価に困るはずです。

(回答例)「できたこと、できなかったこと」を教えてください。

はい。まず、冒頭で「現在のお仕事で、成長できないように感じておつらいんですね」と述べましたが、感情の反復をすることで、信頼関係を深められた可能性があったと思います。一方で、……。

CL の来談目的 (または最も訴えたかったこと)は何か

CL役によって、初めから明白(開口一番で的確に説明できる場合)と、漠然としていることがあります。

漠然としている場合、キャリコン役が掘り下げてゆきますが、問題と混同しないように注意します。

- 来談目的 (または最も訴えたかったこと) … CL自身が明白に、またはどこかで気づいていたこと

- 問題 … キャリコン役(CCt)にしか見えないこと(見立て、仮説)。

CCt から見た問題

「CCtからみた見た問題」は、JCDA論述では問い3と全く同じ趣旨の問題です。

問い3は、スクールや講師の腕の見せ所だと思いますので、ここには記しませんが、ご自身の通っていたスクール・講師のやり方を復習します。

このあとの展開

「このあとの展開」は、JCDA論述の問い4と全く同じ趣旨の問題です。

15分間のロープレでは、問題の把握の途中、または把握が終わり方策に入ろうとするところで終わるはずです。JCDAの採点基準は、「傾聴」「主訴・問題の把握」「具体的展開」が重視されていますので、問題の把握に入れなかった場合は、評価は厳しくなるかも知れません。逆に、方策に大半の時間を費やした場合、JCDAの試験が重視する「傾聴」「主訴・問題の把握」で減点される可能性が大きいかと思います。

ロープレの進行に基づき、問題の把握の続きの展開、イメージしていた方策を話せばよいと思います。

第16回 キャリアコンサルタント試験(JCDA) 実技試験(論述)の解答例

キャリアコンサルタントJCDA面接実技対策をします 自宅で完結。テレビ電話形式ではありませんので準備が容易です。たった15ページで分かるキャリコン対策(筆者プロフィール)

①キャリコンの概要#01(準備中)

②キャリアコンサルタントの倫理とあるべき姿、新たな潮流「社会正義」|キャリコン対策#02

③ロジャーズとは?(来談者中心療法、内的準拠枠)|キャリコン対策#03

④認知行動療法をわかりやすく|キャリコン対策#04

⑤システマティックアプローチとは?|キャリコン対策#05

⑥スーパー(職業的適合性・アーチモデル)、ホランド|キャリコン対策#06

⑦クランボルツのキャリア理論、偶発性と、中高年齢者や介護に関する知識|キャリコン対策 #07

⑧ホールと、サビカスのキャリアアダプタビリティ|キャリコン対策 #08

⑨コンサルティング全体の流れ#09

⑩職業能力開発基本計画に基づく、各種助成金・給付金、ジョブカード、セルフキャリアドックの制度|キャリコン対策 #10

⑪人事が採用や人材評価、労務管理でやってはならないこと|キャリコン対策#11

⑫学校のキャリア理論#12

⑬労働基準法、雇用対策法・職業安定法を軸とした労働関係法令|キャリコン対策#13

⑭会社員のメンタルヘルスに関して知っておきたい知識と実際の対処法|キャリコン対策 #14

⑮学科試験・実技試験(論述・面接)対策#15

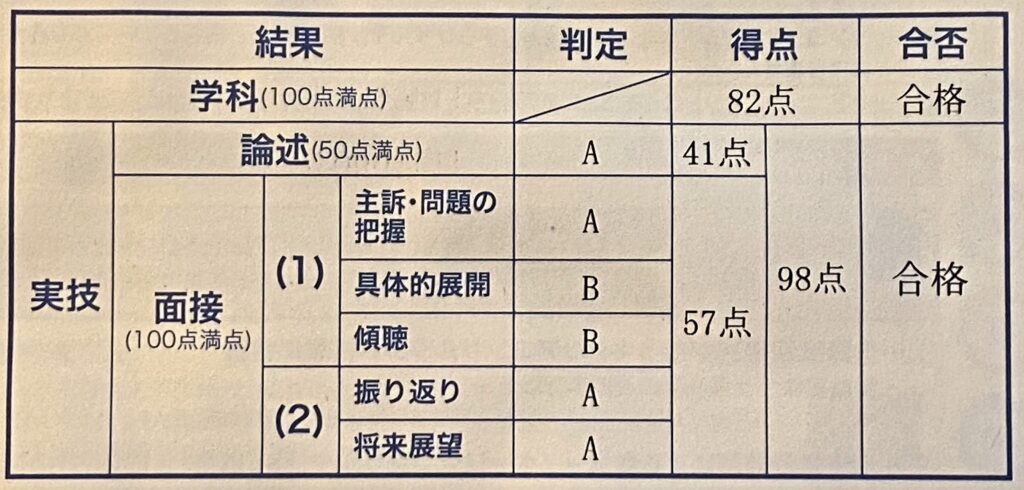

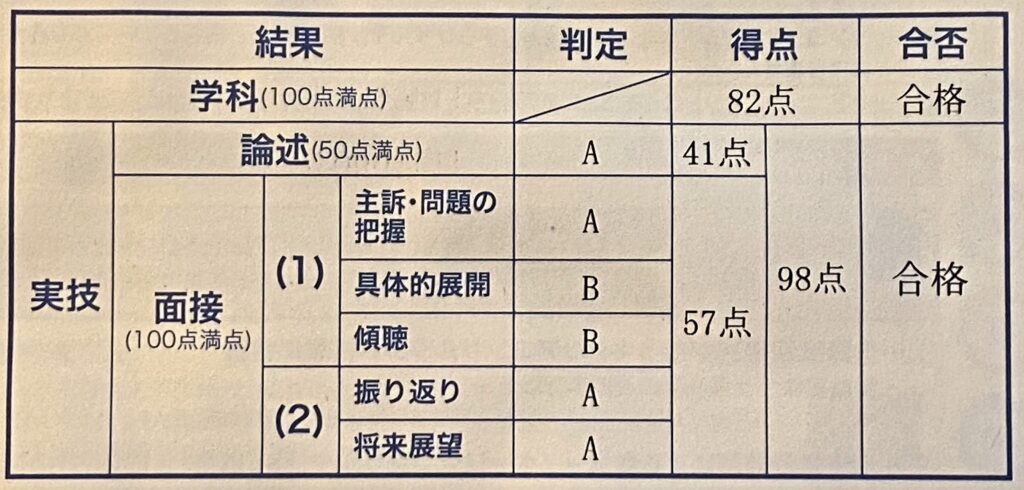

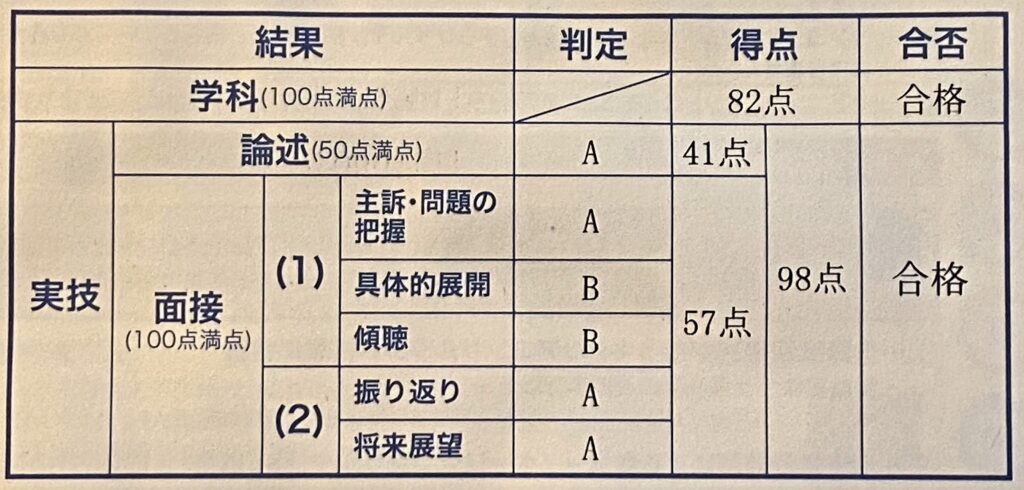

キャリアコンサルタント(国家資格)の試験内容・配点・合格最低点

| 分類 | 時間帯 | 内容 | 満点 | 合格最低点 |

| ①学科試験 | 午前 | 4択式50問(100分) | 100点 | 70点(70%) |

| ②実技試験(論述) | 午後 | 1題(50分) | 50点 | 面接と合計で90点(60%) (※ほかに条件あり) |

| ③実技試験(面接) | 別日 | ロールプレイ(15分) 口頭試問(5分) | 100点 |

※論述試験で39%以下の場合、即不合格。

※「主訴・問題の把握」「具体的展開」「傾聴」のいずれかで39%以下でも、即不合格。

学科試験、論述試験の過去問

過去3回分(JCDA)がダウンロードできます(こちらから)。

学科試験の対策方法

学科試験の合格最低点は、70%。15問までなら間違えてもよい試験です。

50問中、10~15問程度は、「ほとんど知られていない報告書」や新傾向「理論の本質的な理解を問う難問」が出題されます(平均点を70%前後に収めるため)。過去に出題されたレアな報告書を研究しても、出題は1度きりであることが多くなります。最低35問はある標準的な問題で、取りこぼさないことが重要です。同時に、新傾向である、本質的理解を問う設問に備え、丸暗記型でない勉強が必要になっています。

上で述べたように、難問も出題されますが、何度も見直すと、明らかな誤りが含まれる選択肢があります。時間を目一杯まで使って、そういった選択肢を、1つでも2つでも丁寧に削ってゆくことが、合格の秘訣です。2020年春の第14回試験は、かなり難化しましたが、丁寧に見直し、取りこぼしを防いだ受験生が、合格点(7割)に達したと思われます。

最後に、キャリアコンサルタントの基本姿勢(来談者中心療法、好意的関心など)を踏まえれば解ける問題も多くあります。例えば、第14回(2020年春)には、「発達障害者には、本人が非難されたと感じたとしても、強い口調で注意すること(要旨)」を不適切と答えさせる問題がありましたが、キャリコンの基本姿勢でクリアできます。

基本的な対策

- 適切、不適切を取り違えない。

- 正しい箇所に〇、誤った箇所に×、微妙な箇所に△などルールを決めておく。

- 自信がない問題にチェックマーク(あるいは×印など)ルールを決めておく。後で見直すと、フレッシュな気持ちで検討できるため、意外に糸口が見つかる。

- 時間配分を決めておく。100分あるので、35分(前半25問)、35分(後半25問)、30分(見直し)など。

- 全体の時間には余裕があるので、見直しでどれだけ正解にひっくり返せるかが勝負。

特別な対策

- 統計資料(労働経済の分析等)は、新しいものが加わるうえに、覚える箇所が多く、どの資料のどこが出るか分からず難問になります。

- しかし、過去問と似た選択肢がときどき見られるのも事実(例:第14回の問20、問22など)で、過去問対策の効率が良さそうです。

新しい傾向

- 理論の本質を理解していることが問われ始めています(14回で本格化)。例えば、14回(2020年3月)では、エリクソンの理論として「老年期には、自分の同一性と他者の同一性を融合し合う能力の獲得が課題となる(要旨)」を誤りとた。アイデンティティの本質(自分が、他者でなく自分であること)を踏まないと、引っかかるかも知れません。

実技試験(論述)の対策方法

(注)リカレント作成の問題を、著作権に配慮し、要約して使用しました。

設問

事例Ⅰ・Ⅱ共通部分と事例Ⅰ、Ⅱを読んで、以下の問いに答えよ(事例ⅠとⅡは、同じ相談者(CL)、 同じ主訴の下で行われたケースである)。(50 点)

相談者(CL と略):A、29歳男性、四年制大学卒業後、大手家具・インテリア販売会社に入社。3年間販売職、その後人事部に異動して3年間採用担当、現在は労務管理担当2年目。一人暮らし。

キャリアコンサルタント(CCt と略):相談機関のキャリアコンサルティング専任社員

【事例Ⅰ・Ⅱ共通部分】

CL1:このまま今の会社で働き続けていいのか、わからなくなって相談に来ました。

CCt1:このまま働き続けていいのかわからない、どうされたのですか。

CL2:はい、いまは人事部で労務管理の仕事をしているのですが、業務のほとんどが定型業務です。労務管理の担当になった当初は、仕事を覚えるのに必死でしたが、1年も経つと毎月同じことを繰り返しているように感じるようになりました。

以下略 CLは、あと何年も誰でも出来るような仕事をやっていくことへの不安を訴えます。

【事例Ⅰ】

CCt3:労務管理の仕事は、本当に誰でもできる仕事なのですか?

以下略 CCtは、労務管理の仕事は誰でもできる仕事はないですよ。とすると、定型業務がつらいだけということではないのですか(CCt4)、などと対応しましたが、以降会話がかみ合わずに進行します。

【事例Ⅱ】

CCt3:誰でもできる労務管理の仕事を続けていくことが、ご自身にとって良いことなのかが不安になることがあるのですね。何かあったのですか?

以下要旨

CL4:そうですね。最近だと同期で集まった飲み会ですかね。同期はいろいろな部署にいるのですが、専門性を高めてキャリアの土台を作っているのに、自分だけ3年ぐらいで次々と仕事内容が変わってきて専門性がなく、焦りを感じます。

- CCtが、焦りの感情と、専門性を大切に考えていることを追跡(CCt4)すると、CLは、専門性がキャリアアップにつながるという持論を述べます(CL5)。CCtは、持論を持つようになったきっかけを尋ねます(CCt5)。

- CLは、入社直後、同期と比べインテリアの知識がないことが情けなくなり、店長に相談したところ、専門性を高めることが大切だとアドバイスされたことを述べます(CL6)。さらに、現在の定型業務への不満を述べたあと、人事の分野での専門性を高められる仕事をした方がいいと、自身の考えを述べました(CL7)。

CCt7:Aさんにとって、労務管理の仕事は人事の専門性を高めることにつながらないのですね。

CL8:う~ん…そう言われると、労務管理も人事の分野の仕事ですよね。労務管理の仕事が定型業務ばかりなので専門性が低いと思っていましたが、そんなことはないかも知れません。

(注)リカレント独自の回答テクニックを漏らすことは信義則に反するため、一部カットしてありますが、実践で十分役立つ内容としています。

[問い 1]

事例ⅠとⅡはキャリアコンサルタントの対応の違いにより展開が変わっている。事例ⅠとⅡの違いを 下記の5つの語句(指定語句)を使用して解答欄に記述せよ(同じ語句を何度使用しても可。また語句の使用順は自由)。(15 点)

指定語句|経験 自己探索 先入観 助言 感情

[回答]

事例Ⅰでは、CCtが労務管理に対する先入観を持って対応したため、信頼関係の構築がうまくいかなかった。事例Ⅱでは、CLの専門性に対する不安の感情を受け止め、信頼関係が構築できたと思われる。さらに、不安の原因となった同期との飲み会の経験を聞き、上司の助言を思い出させ、CLの現職の専門性についての自己探索を深め、自己理解に導いた。(163字)

[自己採点結果]5/15点

- 労務管理に対する先入観 … 具体性があるようでない。「労務管理は誰にでもできるわけでなく、定型業務がつらいだけという先入観」と逐語を見て正確に記入する。

- 信頼関係の構築がうまくいかなかったと思われる … 下のキャリアコンサルティングの流れ図に沿って、信頼関係の構築を読み取れている。

- 専門性に対する不安 … ケース全体から漠然と要約している。「労務管理の仕事を続けてゆくことへの不安」と、逐語を見て正確に記入する。

- 不安の原因となった 同期との飲み会の経験 … 具体的に記述できている

- 現職の専門性についての 自己探索を深め … 展開を正確につかんでいるが、直接の要因となったCCt7に一言も触れていない。

- 自己理解に導いた … 具体性がまったくない。この回答では、回答者が相談の個別性を軽視し、CLの問題を一般化し、準備した枠組みで進めているようにしか取れない。

- 字数が少ない … 250字程度が標準だが、字が大きいため、163字しか書けていない。これが終盤の欠落や具体性の不足につながっている。

- 要約に走っている … 逐語を丁寧に正確に抜き出したり、前後の因果関係を正確に読み取ることができておらず、全体の要約に走っている。細部や因果関係を正確に読めていない。

問1では、システマティックアプローチのフレームの理解、具体的に書くことがポイントとなります。信頼関係の構築は、ほぼ必ず答案に含まれるでしょう。なお、一般的な試験問題では、部分読解→全体把握の順に配置されます。JCDAの問題では、問1、問3、4が全体把握となっているため、問2を答えるときに、全体像が入り込み直後の把握が弱くなります。問2から解くことは、有効なテクニックです。

システマティックアプローチ

| 信頼関係の構築 | 問題把握 ・CL視点の問題把握 ・CCt視点の問題把握 ◎自己理解 ◎仕事理解 △啓発的経験 意思決定 方策の実行 適応 | 具体的展開 ・目標設定 ・方策決定 |

[問い 2]

事例Ⅰの CCt4 と事例Ⅱの CCt3、CCt7 のキャリアコンサルタントの応答が、相応しいか、相応しく ないかを考え、「相応しい」あるいは「相応しくない」のいずれかに○をつけ、その理由も解答欄に記 述せよ。(15 点)

CCt4 〇相応しくない

事柄や感情に焦点を当てずに、労務管理の仕事は誰にでもできる仕事でなく定型業務がつらいだけ、と自身の内的準拠枠に即して応答し、信頼関係の構築に至らなかった。(77字)

[自己採点結果]4/5点

- 労務管理の仕事は誰にでもできる仕事でなく定型業務がつらいだけ、と自身の内的準拠枠 … 内的準拠枠の内容を正確に抜粋し、具体的に説明できている。

- 信頼関係の構築に至らなかった … 直後の逐語(CLが自ら語りだしている)を正しく分析し、上に掲載のシステマティックアプローチのフレームに沿って、信頼関係の構築を指摘できている。問2は部分を尋ねる問題のため、直前直後を正確に把握する(全体を読んだ総合的な理解を以って、雑に分析しないこと)。

参考:勉強開始当初の回答

「とすると」以降に注目すると、CCtの先入観(内的準拠枠)に沿って流れを進めてしまっており、CLの考え・思いを尊重し、自己理解・自己探索を促していない。(76字)

[自己採点結果]1/5点(相応しい/相応しくないのみ正解)

- CCtの先入観(内的準拠枠) … 具体性がない。「とすると」以降とあるが、答案にしっかり書かれていないうえに、「とすると」の前の部分に現れた先入観を見落としている。

- 自己理解・自己探索… 直後の逐語や、システマティックアプローチのフレーム、また下線部の位置などから、自己理解・自己探索はここでは無関係で、安易に逐語全体から読み取ったことを記している。

問2の1つ目では、信頼関係の構築が再度からむ可能性があります。ただし、決めつけずに、直後の逐語をよく読むことが重要です。とくに、問1を先に解いた場合、先入観として全体像が入り込み、直後を見落とすことになりやすいです。

CCt3 〇相応しい

CLの述べた労務管理は誰にでもできるという事柄や、今後のキャリアへの不安な感情に焦点を当て、信頼関係の構築に成功した。(58字)

[自己採点結果]1/5点 (相応しい/相応しくないのみ正解)

- 今後のキャリアへの不安な感情に焦点を当て … 感情に焦点を当てたことや、感情の内容を具体的に指摘できている。しかし、その感情を呼び起こした経験(主訴の原因となった経験)を振り返らせたことを指摘できていない。「何かあったのですか?」の逐語を見れば、これは明らか。

- 信頼関係の構築に成功 … 1つ前の問いやシステマティックアプローチのフレームを安直に再利用し、直後の逐語をよく読んでいない。問いかけの結果は、直後の逐語に表れるはずで、直後の逐語を重視する。

- ここでは、経験を振り返らせることで、「次々と仕事内容が変わってきて専門性が身につかなかったことへの焦り」の表れを導いたことを書く。直前の2題で信頼関係の構築はすでに問われており、3題続けてはないだろうと考えても良い。出題の意図を考える。

問2の1つ目、2つ目は、比較的答えやすいと感じるかも知れませんが、具体性や、直後の逐語をよく読むことを大切にします。下線部(CCt①)→CL①→CCt②→CL②の流れだとすると、CL②の内容を書くことは慎重になるべきです。CL②の内容は、下線部ではなくCCt②が直接の原因です。

CCt7 〇相応しい

CLの仕事理解が不十分だと仮説を立て、今の仕事が専門性を高められないという不安を生んだ経験を語ってもらい、CLにその認知の変容を促し 仕事理解につなぐことができた。(81字)

[自己採点結果]2/5点

- その認知の変容を促し … 今の仕事が専門性を高められないという認知の変容を促したと取れるので正解だが、指示語を使っているため、指示内容があいまいという懸念がある。

- 仕事理解 … 直後の逐語を正確に見ると、まだ自己探索の段階であり、仕事理解は言い過ぎ。安易にシステマティックアプローチのフレームに当てはめないで、直後の逐語(「う~ん…そう言われると」、「かも知れません」に表れる感情にも注目)をよく読む。

- 前の2問で、信頼関係の構築、感情をもたらした経験(主訴の理由となる経験)を語ってもらう、が問われており、この設問の狙いは、システマティックアプローチ流れからしても自己探索が問われるのは妥当。

[問い 3] 事例Ⅰ・Ⅱ共通部分と事例Ⅱにおいて、キャリアコンサルタントとして、あなたの考える相談者の問題と思われる点を解答欄に記述せよ。(10 点)

CLは労務管理の仕事では専門性が身につかないと考えているが、仕事理解が不十分である。また、職場の上司と、労務管理の仕事の意義、ジョブローテーションの狙い、今後のキャリアについて、十分な意見交換ができていない。(104字)

[自己採点結果]4/10点

- 仕事理解が不十分 … 正解。問2からの設問の意図を確認すると、「信頼関係の構築」「感情を呼び起こした経験を語らせる」「自己探索」「職業理解」の順となり、システマティックアプローチの流れからも、妥当な答案だと思われる。

- 十分な意見交換ができていない … これは確かに相談者の問題であるが、仕事理解不足への方策という面があり、問4に書くべきだった。すると、「自己理解不足」というオーソドックスなフレームで回答を作成することができた。ただし、仕事理解・自己理解の両方に問題が見つからない場合は、コミュニケーション不足を問題とすべき逐語もあり得る。

問3では、職業理解に、事業所の理解や、広く働き方の理解(チームワークなど)を含んでも構いません。一般的なイメージの「職業理解」と決めつけずに、職場の理解はどうか?、働き方の理解はどうか?と広げて行くと、観点が見つかることがあります。

[問い 4] 事例Ⅱのやりとりについて、あなたなら今後どのようなやりとりを面談で展開するか、具体的に解答 欄に記述せよ。(10 点)

※この答案は、問3で自己理解不足も指摘できたと仮定して作成しました。

労務管理や、経理畑の専門性についての仕事理解不足は、経理部の上司や人事部との面談をCLに提案し、同意があれば実行してもらう。また、CLの自身に専門性がないという自己理解不足は、同意があればジョブカードを作成してもらい、自身で能力や経験の洗い出しや見直しを図ってもらう。さらに、同意があれば、社内や社外で、経理の専門的なキャリアを積んだローモデルを探してもらい、意見交換をしてもらう。(191字)

[自己採点結果]/10点

- 「今後どのようなやりとり」を問われているのに、直後の対話に言及せず、いきなり方策に絞って答えている。改善例→「労務管理の仕事の専門性は低くないかもしれない」というCLの気づきを傾聴し、同意が得られれば経験の棚卸しのための語りを促す。

- 労務管理や、経理畑の専門性についての仕事理解不足 … CCt視点での問題(CLの主訴の原因)について、正確に確認が取られている。やりとりや方策を説明する前提として、問題を確認することは重要。

- 経理部の上司や人事部との面談 … 模範的な方策。

- やりとりや方策のめざす目標の記述がない。改善例→「CLが主体的に今の仕事に取り組めるように」などの記述が必要。

- 要約すると、問4では、「CCt視点での問題」「目標」「(目標に沿った)その場でのやり取りの続き」「(目標に沿った)方策」が書かれると良いということになる。

(注)リカレント独自の回答テクニックを漏らすことは信義則に反するため、一部編集してあります。そのため、リカレント生の方は習ったことを補って、復習してください。

コメント